日本学術会議は、高校生物で学習すべき重要語句を512に絞りこみ、その結果を公表しました。これは、生物学が暗記科目にならないようにという狙いから、「覚えなくてはならない語」を減らし、その目安を示したものです。

教科書中ゴシック体などで重要であると指定される用語も増え続け、現行の主要教科書出版社が出版する高等学校教科書「生物」では、延べ2,000を超える数の用語が選ばれている。これは、理科の他の教科に比べて膨大に多い数字であり、生物学が暗記を求める学問であるという誤ったメッセージを若者に送っている。

…

大学入学者選抜においても、単なる知識の量や細かな知識の有無のみにより評価を行うことがないようにすることが要請されている。穴埋め問題で答えさせられる用語を減らし、また重要語として教えられていない用語については、試験問題の文中でも注をつけることによって理解を助けることができれば、受験のための高等学校生徒の負担も軽減され、暗記ではなく、生物学の面白さを学ぼうという気持ちをもってもらえるのではないか。

(高等学校の生物教育における重要用語の選定について 平成29年9月28日 日本学術会議 基礎生物学委員会・統合生物学委員会合同生物科学分科会 PDF)

数を絞り込んだだけではなく、複数の呼称がある場合には「推奨」される語句も示しています。また、遺伝学用語として定着している「優性」,「劣性」という言葉が、日常語としての優劣との意味と混同される恐れがあることから、「顕性」(dominant)、「潜性」(recessive)と呼び替えることを提唱しています。

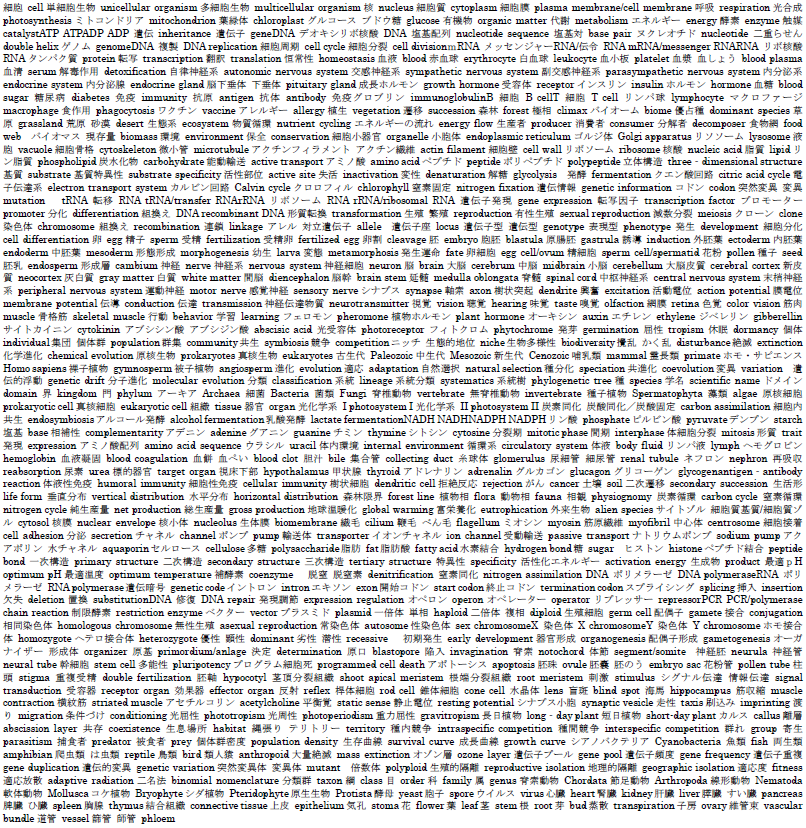

高等学校の生物教育で教え、学習して欲しい最重要語254語、重要語258語、併せて512語のリスト。

最重要語

高等学校の生物教育において、学習すべき主要な概念とのつながりが特に高い用語、254語。

日本語 英語 の順に表記

- 細胞 cell

- 単細胞生物 unicellular organism

- 多細胞生物 multicellular organism

- 核 nucleus

- 細胞質 cytoplasm

- 細胞膜 plasma membrane/cell membrane

- 呼吸 respiration

- 光合成 photosynthesis

- ミトコンドリア mitochondrion

- 葉緑体 chloroplast

- グルコース ブドウ糖 glucose

- 有機物 organic matter

- 代謝 metabolism

- エネルギー energy

- 酵素 enzyme

- 触媒 catalyst

- ATP ATP

- ADP ADP

- 遺伝 inheritance

- 遺伝子 gene

- DNA デオキシリボ核酸 DNA

- 塩基配列 nucleotide sequence

- 塩基対 base pair

- ヌクレオチド nucleotide

- 二重らせん double helix

- ゲノム genome

- DNA 複製 DNA replication

- 細胞周期 cell cycle

- 細胞分裂 cell division

- mRNA メッセンジャーRNA/伝令 RNA mRNA/messenger RNA

- RNA リボ核酸 RNA

- タンパク質 protein

- 転写 transcription

- 翻訳 translation

- 恒常性 homeostasis

- 血液 blood

- 赤血球 erythrocyte

- 白血球 leukocyte

- 血小板 platelet

- 血漿 血しょう blood plasma

- 血清 serum

- 解毒作用 detoxification

- 自律神経系 autonomic nervous system

- 交感神経系 sympathetic nervous system

- 副交感神経系 parasympathetic nervous system

- 内分泌系 endocrine system

- 内分泌腺 endocrine gland

- 脳下垂体 下垂体 pituitary gland

- 成長ホルモン growth hormone

- 受容体 receptor

- インスリン insulin

- ホルモン hormone

- 血糖 blood sugar

- 糖尿病 diabetes

- 免疫 immunity

- 抗原 antigen

- 抗体 antibody

- 免疫グロブリン immunoglobulin

- B 細胞 B cell

- T 細胞 T cell

- リンパ球 lymphocyte

- マクロファージ macrophage

- 食作用 phagocytosis

- ワクチン vaccine

- アレルギー allergy

- 植生 vegetation

- 遷移 succession

- 森林 forest

- 極相 climax

- バイオーム biome

- 優占種 dominant species

- 草原 grassland

- 荒原 砂漠 desert

- 生態系 ecosystem

- 物質循環 nutrient cycling

- エネルギーの流れ energy flow

- 生産者 producer

- 消費者 consumer

- 分解者 decomposer

- 食物網 food web 注)「食物連鎖」という語が使われる場合もあったが、「食物網」に統一することを推奨する。

- バイオマス 現存量 biomass

- 環境 environment

- 保全 conservation

- 細胞小器官 organelle

- 小胞体 endoplasmic reticulum

- ゴルジ体 Golgi apparatus

- リソソーム lysosome

- 液胞 vacuole

- 細胞骨格 cytoskeleton

- 微小管 microtubule

- アクチンフィラメント アクチン繊維 actin filament

- 細胞壁 cell wall

- リボソーム ribosome

- 核酸 nucleic acid

- 脂質 lipid

- リン脂質 phospholipid

- 炭水化物 carbohydrate

- 能動輸送 active transport

- アミノ酸 amino acid

- ペプチド peptide

- ポリペプチド polypeptide

- 立体構造 three‐dimensional structure

- 基質 substrate

- 基質特異性 substrate specificity

- 活性部位 active site

- 失活 inactivation

- 変性 denaturation

- 解糖 glycolysis 注)従来グルコース代謝の反応系としては「解糖系」という用語が用いられ、筋肉における嫌気的代 謝で乳酸を生じる過程を「解糖」と呼ぶ慣習があったが、本来 glycolysis は代謝経路全体を指す言葉なので、解糖で統一することを推奨する。

- 発酵 fermentation

- クエン酸回路 citric acid cycle

- 電子伝達系 electron transport system

- カルビン回路 Calvin cycle

- クロロフィル chlorophyll

- 窒素固定 nitrogen fixation

- 遺伝情報 genetic information

- コドン codon

- 突然変異 変異 mutation 注)本来この語は「突然」という意味を含まない概念を指しているので、「突然」をと り「変異」と呼ぶことが日本遺伝学会により提唱されている。ただ、variation の意味で用いる「変異」と混同す るおそれがあり、ここでは併記とする。「変異」とする場合には混同しないよう用法に注意。

- tRNA 転移 RNA tRNA/transfer RNA

- rRNA リボソーム RNA rRNA/ribosomal RNA

- 遺伝子発現 gene expression

- 転写因子 transcription factor

- プロモーター promoter

- 分化 differentiation

- 組換え DNA recombinant DNA

- 形質転換 transformation

- 生殖 繁殖 reproduction

- 有性生殖 sexual reproduction

- 減数分裂 meiosis

- クローン clone

- 染色体 chromosome

- 組換え recombination

- 連鎖 linkage

- アレル 対立遺伝子 allele 注)「対立遺伝子」という語が長年使われてきたが、「対立」も「遺伝子」も本来の概念に そぐわない。日本遺伝学会、日本人類遺伝学会の提案にしたがい、「アレル」を用いることを推奨する。

- 遺伝子座 locus

- 遺伝子型 遺伝型 genotype

- 表現型 phenotype

- 発生 development

- 細胞分化 cell differentiation

- 卵 egg

- 精子 sperm

- 受精 fertilization

- 受精卵 fertilized egg

- 卵割 cleavage

- 胚 embryo

- 胞胚 blastula

- 原腸胚 gastrula

- 誘導 induction

- 外胚葉 ectoderm

- 内胚葉 endoderm

- 中胚葉 mesoderm

- 形態形成 morphogenesis

- 幼生 larva

- 変態 metamorphosis

- 発生運命 fate

- 卵細胞 egg cell/ovum

- 精細胞 sperm cell/spermatid

- 花粉 pollen

- 種子 seed

- 胚乳 endosperm

- 形成層 cambium

- 神経 nerve

- 神経系 nervous system

- 神経細胞 neuron

- 脳 brain

- 大脳 cerebrum

- 中脳 midbrain

- 小脳 cerebellum

- 大脳皮質 cerebral cortex

- 新皮質 neocortex

- 灰白質 gray matter

- 白質 white matter

- 間脳 diencephalon

- 脳幹 brain stem

- 延髄 medulla oblongata

- 脊髄 spinal cord

- 中枢神経系 central nervous system

- 末梢神経系 peripheral nervous system

- 運動神経 motor nerve

- 感覚神経 sensory nerve

- シナプス synapse

- 軸索 axon

- 樹状突起 dendrite

- 興奮 excitation

- 活動電位 action potential

- 膜電位 membrane potential

- 伝導 conduction

- 伝達 transmission

- 神経伝達物質 neurotransmitter

- 視覚 vision

- 聴覚 hearing

- 味覚 taste

- 嗅覚 olfaction

- 網膜 retina

- 色覚 color vision

- 筋肉 muscle

- 骨格筋 skeletal muscle

- 行動 behavior

- 学習 learning

- フェロモン pheromone

- 植物ホルモン plant hormone

- オーキシン auxin

- エチレン ethylene

- ジベレリン gibberellin

- サイトカイニン cytokinin

- アブシシン酸 アブシジン酸 abscisic acid

- 光受容体 photoreceptor

- フィトクロム phytochrome

- 発芽 germination

- 屈性 tropism

- 休眠 dormancy

- 個体 individual

- 集団 個体群 population

- 群集 community

- 共生 symbiosis

- 競争 competition

- ニッチ 生態的地位 niche

- 生物多様性 biodiversity

- 攪乱 かく乱 disturbance

- 絶滅 extinction

- 化学進化 chemical evolution

- 原核生物 prokaryotes

- 真核生物 eukaryotes

- 古生代 Paleozoic

- 中生代 Mesozoic

- 新生代 Cenozoic

- 哺乳類 mammal

- 霊長類 primate

- ホモ・サピエンス Homo sapiens

- 裸子植物 gymnosperm

- 被子植物 angiosperm

- 進化 evolution

- 適応 adaptation

- 自然選択 natural selection

- 種分化 speciation

- 共進化 coevolution

- 変異 variation 注)mutation も変異と呼ばれることがあるので、用法に注意。variation の意味には、「多様性」、「変動」の語を用いることを日本遺伝学会は提案しているが、混乱を広げるおそれもあり、 ここでは併記しない。

- 遺伝的浮動 genetic drift

- 分子進化 molecular evolution

- 分類 classification

- 系統 lineage

- 系統分類 systematics

- 系統樹 phylogenetic tree

- 種 species

- 学名 scientific name

- ドメイン domain

- 界 kingdom

- 門 phylum

- アーキア Archaea

- 細菌 Bacteria

- 菌類 Fungi

- 脊椎動物 vertebrate

- 無脊椎動物 invertebrate

- 種子植物 Spermatophyta

- 藻類 algae

重要語

高等学校の生物教育において、学習すべき主要な概念とのつながりが高い用語、258語。

- 原核細胞 prokaryotic cell

- 真核細胞 eukaryotic cell

- 組織 tissue

- 器官 organ

- 光化学系 I photosystem I

- 光化学系 II photosystem II

- 炭素同化 炭酸同化/炭酸固定 carbon assimilation

- 細胞内共生 endosymbiosis

- アルコール発酵 alcohol fermentation

- 乳酸発酵 lactate fermentation

- NADH NADH

- NADPH NADPH

- リン酸 phosphate

- ピルビン酸 pyruvate

- デンプン starch

- 塩基 base

- 相補性 complementarity

- アデニン adenine

- グアニン guanine

- チミン thymine

- シトシン cytosine

- 分裂期 mitotic phase

- 間期 interphase

- 体細胞分裂 mitosis

- 形質 trait

- 発現 expression

- アミノ酸配列 amino acid sequence

- ウラシル uracil

- 体内環境 internal environment

- 循環系 circulatory system

- 体液 body fluid

- リンパ液 lymph

- ヘモグロビン hemoglobin

- 血液凝固 blood coagulation

- 血餅 血ぺい blood clot

- 胆汁 bile

- 集合管 collecting duct

- 糸球体 glomerulus

- 尿細管 細尿管 renal tubule

- ネフロン nephron

- 再吸収 reabsorption

- 尿素 urea

- 標的器官 target organ

- 視床下部 hypothalamus

- 甲状腺 thyroid

- アドレナリン adrenalin

- グルカゴン glucagon

- グリコーゲン glycogen

- 抗原抗体反応 antigen‐antibody reaction

- 体液性免疫 humoral immunity

- 細胞性免疫 cellular immunity

- 樹状細胞 dendritic cell

- 拒絶反応 rejection

- がん cancer

- 土壌 soil

- 二次遷移 secondary succession

- 生活形 life form

- 垂直分布 vertical distribution

- 水平分布 horizontal distribution

- 森林限界 forest line

- 植物相 flora

- 動物相 fauna

- 相観 physiognomy

- 炭素循環 carbon cycle

- 窒素循環 nitrogen cycle

- 純生産量 net production

- 総生産量 gross production

- 地球温暖化 global warming

- 富栄養化 eutrophication

- 外来生物 alien species

- サイトゾル 細胞質基質/細胞質ゾル cytosol

- 核膜 nuclear envelope

- 核小体 nucleolus

- 生体膜 biomembrane

- 繊毛 cilium

- 鞭毛 べん毛 flagellum

- ミオシン myosin

- 筋原繊維 myofibril

- 中心体 centrosome

- 細胞接着 cell adhesion

- 分泌 secretion

- チャネル channel

- ポンプ pump

- 輸送体 transporter

- イオンチャネル ion channel

- 受動輸送 passive transport

- ナトリウムポンプ sodium pump

- アクアポリン 水チャネル aquaporin

- セルロース cellulose

- 多糖 polysaccharide

- 脂肪 fat

- 脂肪酸 fatty acid

- 水素結合 hydrogen bond

- 糖 sugar 注)「糖質」とも呼ぶ。広義に「炭水化物」と同義に用いられることが多いが、単糖、オリゴ糖など、より限られた用法もあるので注意する。

- ヒストン histone

- ペプチド結合 peptide bond

- 一次構造 primary structure

- 二次構造 secondary structure

- 三次構造 tertiary structure

- 特異性 specificity

- 活性化エネルギー activation energy

- 生成物 product

- 最適pH optimum pH

- 最適温度 optimum temperature

- 補酵素 coenzyme 注)酵素の機能発現にかかわる因子として古くから使われてきた用語であるが、現在で は必ずしも適切な概念とは言えない。まだ一般に用いられているので残すが、歴史的な語である。酸化還元酵素 の NADH などは、現在では基質として扱われるのが一般的である。

- 脱窒 脱窒素 denitrification

- 窒素同化 nitrogen assimilation

- DNA ポリメラーゼ DNA polymerase

- RNA ポリメラーゼ RNA polymerase

- 遺伝暗号 genetic code

- イントロン intron

- エキソン exon

- 開始コドン start codon

- 終止コドン termination codon

- スプライシング splicing

- 挿入 insertion

- 欠失 deletion

- 置換 substitution

- DNA 修復 DNA repair

- 発現調節 expression regulation

- オペロン operon

- オペレーター operator

- リプレッサー repressor

- PCR PCR/polymerase chain reaction

- 制限酵素 restriction enzyme

- ベクター vector

- プラスミド plasmid

- 一倍体 単相 haploid

- 二倍体 複相 diploid

- 生殖細胞 germ cell

- 配偶子 gamete

- 接合 conjugation

- 相同染色体 homologous chromosome

- 無性生殖 asexual reproduction

- 常染色体 autosome

- 性染色体 sex chromosome

- X 染色体 X chromosome

- Y 染色体 Y chromosome

- ホモ接合体 homozygote

- ヘテロ接合体 heterozygote

- 優性 顕性 dominant

- 劣性 潜性 recessive 注)dominant と recessive。古くから使われてきた遺伝学用語であるが、前者が優れ、後 者が劣った性質という誤解を与えるため、大きな問題であると関連学会で議論されてきた。この度、日本遺伝学 会と日本人類遺伝学会が「顕性」、「潜性」と呼び替えることを提唱したのでここに併記する。一般に定着するま でには少し時間を要するのではないかと思われる。

- 初期発生 early development

- 器官形成 organogenesis

- 配偶子形成 gametogenesis

- オーガナイザー 形成体 organizer

- 原基 primordium/anlage

- 決定 determination

- 原口 blastopore

- 陥入 invagination

- 脊索 notochord

- 体節 segment/somite 注)2つの英語に同じ日本語が用いられているので注意。segment は,動物一般の頭尾軸に沿った分節 構造を指す言葉で、一方 somite は,脊椎動物の発生において、神経管の側の中胚葉が頭尾軸に沿って分節してできる構造を指す。

- 神経胚 neurula

- 神経管 neural tube

- 幹細胞 stem cell

- 多能性 pluripotency

- プログラム細胞死 programmed cell death

- アポトーシス apoptosis

- 胚珠 ovule

- 胚嚢 胚のう embryo sac

- 花粉管 pollen tube

- 柱頭 stigma

- 重複受精 double fertilization

- 胚軸 hypocotyl

- 茎頂分裂組織 shoot apical meristem

- 根端分裂組織 root meristem

- 刺激 stimulus

- シグナル伝達 情報伝達 signal transduction

- 受容器 receptor organ

- 効果器 effector organ

- 反射 reflex

- 桿体細胞 rod cell

- 錐体細胞 cone cell

- 水晶体 lens

- 盲斑 blind spot

- 海馬 hippocampus

- 筋収縮 muscle contraction

- 横紋筋 striated muscle

- アセチルコリン acetylcholine

- 平衡覚 static sense

- 静止電位 resting potential

- シナプス小胞 synaptic vesicle

- 走性 taxis

- 刷込み imprinting

- 渡り migration

- 条件づけ conditioning

- 光屈性 phototropism

- 光周性 photoperiodism

- 重力屈性 gravitropism

- 長日植物 long‐day plant

- 短日植物 short-day plant

- カルス callus

- 離層 abscission layer

- 共存 coexistence

- 生息場所 habitat

- 縄張り テリトリー territory

- 種内競争 intraspecific competition

- 種間競争 interspecific competition

- 群れ group

- 寄生 parasitism

- 捕食者 predator

- 被食者 prey

- 個体群密度 population density

- 生存曲線 survival curve

- 成長曲線 growth curve

- シアノバクテリア Cyanobacteria

- 魚類 fish

- 両生類 amphibian

- 爬虫類 は虫類 reptile

- 鳥類 bird

- 類人猿 anthropoid

- 大量絶滅 mass extinction

- オゾン層 ozone layer

- 遺伝子プール gene pool

- 遺伝子頻度 gene frequency

- 遺伝子重複 gene duplication

- 遺伝的変異 genetic variation

- 突然変異体 変異体 mutant 注)「変異体」もしばしば使われるが、最重要語で述べたように、「変異」 は mutation と variation の2通りの意味に使われているので注意。

- 倍数体 polyploid

- 生殖的隔離 reproductive isolation

- 地理的隔離 geographic isolation

- 適応度 fitness

- 適応放散 adaptive radiation

- 二名法 binomial nomenclature

- 分類群 taxon

- 綱 class

- 目 order

- 科 family

- 属 genus

- 脊索動物 Chordata

- 節足動物 Arthropoda

- 線形動物 Nematoda

- 軟体動物 Mollusca

- コケ植物 Bryophyte

- シダ植物 Pteridophyte

- 原生生物 Protista

- 酵母 yeast

- 胞子 spore

- ウイルス virus

- 心臓 heart

- 腎臓 kidney

- 肝臓 liver

- 膵臓 すい臓 pancreas

- 脾臓 ひ臓 spleen

- 胸腺 thymus

- 結合組織 connective tissue

- 上皮 epithelium

- 気孔 stoma

- 花 flower

- 葉 leaf

- 茎 stem

- 根 root

- 芽 bud

- 蒸散 transpiration

- 子房 ovary

- 維管束 vascular bundle

- 道管 vessel

- 篩管 師管 phloem

参考

- 高等学校の生物教育における 重要用語の選定について 平成29年(2017年)9月28日 日本学術会議 基礎生物学委員会・統合生物学委員会合同 生物科学分科会 PDF

- 日本学術会議(2017)高校生物用語 選定リスト(OpenDocument表計算ファイル)

報道

- 高校生物「重要用語」現行の4分の1へ厳選…日本学術会議 (resemom.jp 2017.9.28 Thu 19:15):”現行の主要教科書出版社が出版する高等学校「生物」の教科書では、のべ2,000を超える用語が重要であるとされている。これは、理科のほかの教科に比べて非常に多く、生物学が暗記を求める学問であるという誤解を生んでいる。また、生物科学や生命科学の方面に進むことを志望していながら、知識を詰め込む科目という認識から、生物学を敬遠して生物系学部・学科や医学部でも生物学を十分に学んでいない学生が入学してくることも珍しくないという。”

512語(日本語 英語 別名がある場合は併記)

細胞 cell 単細胞生物 unicellular organism 多細胞生物 multicellular organism 核 nucleus 細胞質 cytoplasm 細胞膜 plasma membrane/cell membrane 呼吸 respiration 光合成 photosynthesis ミトコンドリア mitochondrion 葉緑体 chloroplast グルコース ブドウ糖 glucose 有機物 organic matter 代謝 metabolism エネルギー energy 酵素 enzyme 触媒 catalyst ATP ATP ADP ADP 遺伝 inheritance 遺伝子 gene DNA デオキシリボ核酸 DNA 塩基配列 nucleotide sequence 塩基対 base pair ヌクレオチド nucleotide 二重らせん double helix ゲノム genome DNA 複製 DNA replication 細胞周期 cell cycle 細胞分裂 cell division mRNA メッセンジャーRNA/伝令 RNA mRNA/messenger RNA RNA リボ核酸 RNA タンパク質 protein 転写 transcription 翻訳 translation 恒常性 homeostasis 血液 blood 赤血球 erythrocyte 白血球 leukocyte 血小板 platelet 血漿 血しょう blood plasma 血清 serum 解毒作用 detoxification 自律神経系 autonomic nervous system 交感神経系 sympathetic nervous system 副交感神経系 parasympathetic nervous system 内分泌系 endocrine system 内分泌腺 endocrine gland 脳下垂体 下垂体 pituitary gland 成長ホルモン growth hormone 受容体 receptor インスリン insulin ホルモン hormone 血糖 blood sugar 糖尿病 diabetes 免疫 immunity 抗原 antigen 抗体 antibody 免疫グロブリン immunoglobulin B 細胞 B cellT 細胞 T cellリンパ球 lymphocyte マクロファージ macrophage 食作用 phagocytosis ワクチン vaccine アレルギー allergy 植生 vegetation 遷移 succession 森林 forest 極相 climax バイオーム biome 優占種 dominant species 草原 grassland 荒原 砂漠 desert 生態系 ecosystem 物質循環 nutrient cycling エネルギーの流れ energy flow 生産者 producer 消費者 consumer 分解者 decomposer 食物網 food web バイオマス 現存量 biomass 環境 environment 保全 conservation 細胞小器官 organelle 小胞体 endoplasmic reticulum ゴルジ体 Golgi apparatus リソソーム lysosome 液胞 vacuole 細胞骨格 cytoskeleton 微小管 microtubule アクチンフィラメント アクチン繊維 actin filament 細胞壁 cell wall リボソーム ribosome 核酸 nucleic acid 脂質 lipid リン脂質 phospholipid 炭水化物 carbohydrate 能動輸送 active transport アミノ酸 amino acid ペプチド peptide ポリペプチド polypeptide 立体構造 three‐dimensional structure 基質 substrate 基質特異性 substrate specificity 活性部位 active site 失活 inactivation 変性 denaturation 解糖 glycolysis 発酵 fermentation クエン酸回路 citric acid cycle 電子伝達系 electron transport system カルビン回路 Calvin cycle クロロフィル chlorophyll 窒素固定 nitrogen fixation 遺伝情報 genetic information コドン codon 突然変異 変異 mutation tRNA 転移 RNA tRNA/transfer RNA rRNA リボソーム RNA rRNA/ribosomal RNA 遺伝子発現 gene expression 転写因子 transcription factor プロモーター promoter 分化 differentiation 組換え DNA recombinant DNA 形質転換 transformation 生殖 繁殖 reproduction 有性生殖 sexual reproduction 減数分裂 meiosis クローン clone 染色体 chromosome 組換え recombination 連鎖 linkage アレル 対立遺伝子 allele 遺伝子座 locus 遺伝子型 遺伝型 genotype 表現型 phenotype 発生 development 細胞分化 cell differentiation 卵 egg 精子 sperm 受精 fertilization 受精卵 fertilized egg 卵割 cleavage 胚 embryo 胞胚 blastula 原腸胚 gastrula 誘導 induction 外胚葉 ectoderm 内胚葉 endoderm 中胚葉 mesoderm 形態形成 morphogenesis 幼生 larva 変態 metamorphosis 発生運命 fate 卵細胞 egg cell/ovum 精細胞 sperm cell/spermatid 花粉 pollen 種子 seed 胚乳 endosperm 形成層 cambium 神経 nerve 神経系 nervous system 神経細胞 neuron 脳 brain 大脳 cerebrum 中脳 midbrain 小脳 cerebellum 大脳皮質 cerebral cortex 新皮質 neocortex 灰白質 gray matter 白質 white matter 間脳 diencephalon 脳幹 brain stem 延髄 medulla oblongata 脊髄 spinal cord 中枢神経系 central nervous system 末梢神経系 peripheral nervous system 運動神経 motor nerve 感覚神経 sensory nerve シナプス synapse 軸索 axon 樹状突起 dendrite 興奮 excitation 活動電位 action potential 膜電位 membrane potential 伝導 conduction 伝達 transmission 神経伝達物質 neurotransmitter 視覚 vision 聴覚 hearing 味覚 taste 嗅覚 olfaction 網膜 retina 色覚 color vision 筋肉 muscle 骨格筋 skeletal muscle 行動 behavior 学習 learning フェロモン pheromone 植物ホルモン plant hormone オーキシン auxin エチレン ethylene ジベレリン gibberellin サイトカイニン cytokinin アブシシン酸 アブシジン酸 abscisic acid 光受容体 photoreceptor フィトクロム phytochrome 発芽 germination 屈性 tropism 休眠 dormancy 個体 individual 集団 個体群 population 群集 community 共生 symbiosis 競争 competition ニッチ 生態的地位 niche 生物多様性 biodiversity 攪乱 かく乱 disturbance 絶滅 extinction 化学進化 chemical evolution 原核生物 prokaryotes 真核生物 eukaryotes 古生代 Paleozoic 中生代 Mesozoic 新生代 Cenozoic哺乳類 mammal 霊長類 primate ホモ・サピエンス Homo sapiens 裸子植物 gymnosperm 被子植物 angiosperm 進化 evolution 適応 adaptation 自然選択 natural selection 種分化 speciation 共進化 coevolution 変異 variation 遺伝的浮動 genetic drift 分子進化 molecular evolution 分類 classification 系統 lineage 系統分類 systematics 系統樹 phylogenetic tree 種 species 学名 scientific name ドメイン domain 界 kingdom 門 phylum アーキア Archaea 細菌 Bacteria 菌類 Fungi 脊椎動物 vertebrate 無脊椎動物 invertebrate 種子植物 Spermatophyta 藻類 algae 原核細胞 prokaryotic cell 真核細胞 eukaryotic cell 組織 tissue 器官 organ 光化学系 I photosystem I 光化学系 II photosystem II 炭素同化 炭酸同化/炭酸固定 carbon assimilation 細胞内共生 endosymbiosis アルコール発酵 alcohol fermentation 乳酸発酵 lactate fermentation NADH NADH NADPH NADPH リン酸 phosphate ピルビン酸 pyruvate デンプン starch 塩基 base 相補性 complementarity アデニン adenine グアニン guanine チミン thymine シトシン cytosine 分裂期 mitotic phase 間期 interphase 体細胞分裂 mitosis 形質 trait 発現 expression アミノ酸配列 amino acid sequence ウラシル uracil 体内環境 internal environment 循環系 circulatory system 体液 body fluid リンパ液 lymph ヘモグロビン hemoglobin 血液凝固 blood coagulation 血餅 血ぺい blood clot 胆汁 bile 集合管 collecting duct 糸球体 glomerulus 尿細管 細尿管 renal tubule ネフロン nephron 再吸収 reabsorption 尿素 urea 標的器官 target organ 視床下部 hypothalamus 甲状腺 thyroid アドレナリン adrenalin グルカゴン glucagon グリコーゲン glycogen 抗原抗体反応 antigen‐antibody reaction 体液性免疫 humoral immunity 細胞性免疫 cellular immunity 樹状細胞 dendritic cell 拒絶反応 rejectionがん cancer 土壌 soil 二次遷移 secondary succession 生活形 life form垂直分布 vertical distribution 水平分布 horizontal distribution 森林限界 forest line 植物相 flora 動物相 fauna 相観 physiognomy 炭素循環 carbon cycle 窒素循環 nitrogen cycle 純生産量 net production 総生産量 gross production 地球温暖化 global warming 富栄養化 eutrophication 外来生物 alien species サイトゾル 細胞質基質/細胞質ゾル cytosol 核膜 nuclear envelope 核小体 nucleolus 生体膜 biomembrane 繊毛 cilium 鞭毛 べん毛 flagellumミオシン myosin 筋原繊維 myofibril 中心体 centrosome 細胞接着 cell adhesion 分泌 secretion チャネル channel ポンプ pump 輸送体 transporter イオンチャネル ion channel 受動輸送 passive transport ナトリウムポンプ sodium pump アクアポリン 水チャネル aquaporin セルロース cellulose 多糖 polysaccharide 脂肪 fat 脂肪酸 fatty acid 水素結合 hydrogen bond 糖 sugar ヒストン histone ペプチド結合 peptide bond 一次構造 primary structure 二次構造 secondary structure 三次構造 tertiary structure 特異性 specificity 活性化エネルギー activation energy 生成物 produc t最適pH optimum pH 最適温度 optimum temperature 補酵素 coenzyme 脱窒 脱窒素 denitrification 窒素同化 nitrogen assimilation DNA ポリメラーゼ DNA polymeraseRNA ポリメラーゼ RNA polymerase 遺伝暗号 genetic code イントロン intron エキソン exon 開始コドン start codon 終止コドン termination codon スプライシング splicing 挿入 insertion 欠失 deletion 置換 substitution DNA 修復 DNA repair 発現調節 expression regulation オペロン operon オペレーター operator リプレッサー repressor PCR PCR/polymerase chain reaction 制限酵素 restriction enzyme ベクター vector プラスミド plasmid 一倍体 単相 haploid 二倍体 複相 diploid 生殖細胞 germ cell 配偶子 gamete 接合 conjugation 相同染色体 homologous chromosome 無性生殖 asexual reproduction 常染色体 autosome 性染色体 sex chromosomeX 染色体 X chromosomeY 染色体 Y chromosome ホモ接合体 homozygote ヘテロ接合体 heterozygote 優性 顕性 dominant劣性 潜性 recessive 初期発生 early development 器官形成 organogenesis 配偶子形成 gametogenesis オーガナイザー 形成体 organizer 原基 primordium/anlage 決定 determination 原口 blastopore 陥入 invagination 脊索 notochord 体節 segment/somite 神経胚 neurula 神経管 neural tube 幹細胞 stem cell 多能性 pluripotency プログラム細胞死 programmed cell death アポトーシス apoptosis 胚珠 ovule 胚嚢 胚のう embryo sac 花粉管 pollen tube 柱頭 stigma 重複受精 double fertilization 胚軸 hypocotyl 茎頂分裂組織 shoot apical meristem 根端分裂組織 root meristem 刺激 stimulus シグナル伝達 情報伝達 signal transduction 受容器 receptor organ 効果器 effector organ 反射 reflex 桿体細胞 rod cell 錐体細胞 cone cell 水晶体 lens 盲斑 blind spot 海馬 hippocampus 筋収縮 muscle contraction横紋筋 striated muscle アセチルコリン acetylcholine 平衡覚 static sense 静止電位 resting potential ナプス小胞 synaptic vesicle 走性 taxis 刷込み imprinting 渡り migration 条件づけ conditioning 光屈性 phototropism 光周性 photoperiodism 重力屈性 gravitropism 長日植物 long‐day plant 短日植物 short-day plant カルス callus 離層 abscission layer 共存 coexistence 生息場所 habitat 縄張り テリトリー territory 種内競争 intraspecific competition 種間競争 interspecific competition 群れ group寄生 parasitism 捕食者 predator 被食者 prey 個体群密度 population density 生存曲線 survival curve 成長曲線 growth curve シアノバクテリア Cyanobacteria 魚類 fish 両生類 amphibian 爬虫類 は虫類 reptile 鳥類 bird 類人猿 anthropoid 大量絶滅 mass extinction オゾン層 ozone layer 遺伝子プール gene pool 遺伝子頻度 gene frequency 遺伝子重複 gene duplication 遺伝的変異 genetic variation 突然変異体 変異体 mutant 倍数体 polyploid 生殖的隔離 reproductive isolation 地理的隔離 geographic isolation 適応度 fitness 適応放散 adaptive radiation 二名法 binomial nomenclature 分類群 taxon 綱 class 目 order 科 family 属 genus 脊索動物 Chordata 節足動物 Arthropoda 線形動物 Nematoda 軟体動物 Mollusca コケ植物 Bryophyte シダ植物 Pteridophyte 原生生物 Protista 酵母 yeast 胞子 spore ウイルス virus 心臓 heart 腎臓 kidney 肝臓 liver 膵臓 すい臓 pancreas 脾臓 ひ臓 spleen 胸腺 thymus 結合組織 connective tissue 上皮 epithelium 気孔 stoma 花 flower 葉 leaf 茎 stem 根 root 芽 bud 蒸散 transpiration 子房 ovary 維管束 vascular bundle 道管 vessel 篩管 師管 phloem