新しい記事⇒阪大が2017年入試「物理」出題ミスを解説

2018年1月6日の報道によれば、大阪大学が2017年前期日程の物理の問題で出題ミスおよびそれに伴う採点ミスをしていたことが明らかになりました。

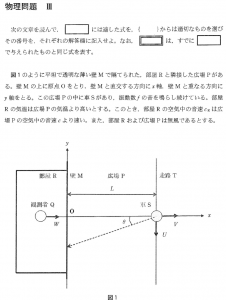

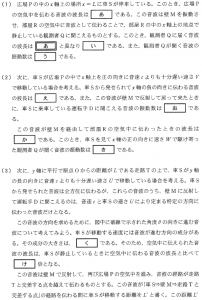

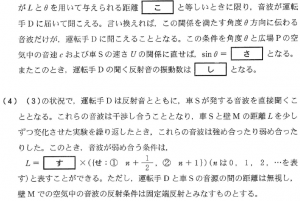

出題・採点においてミスがあった問題

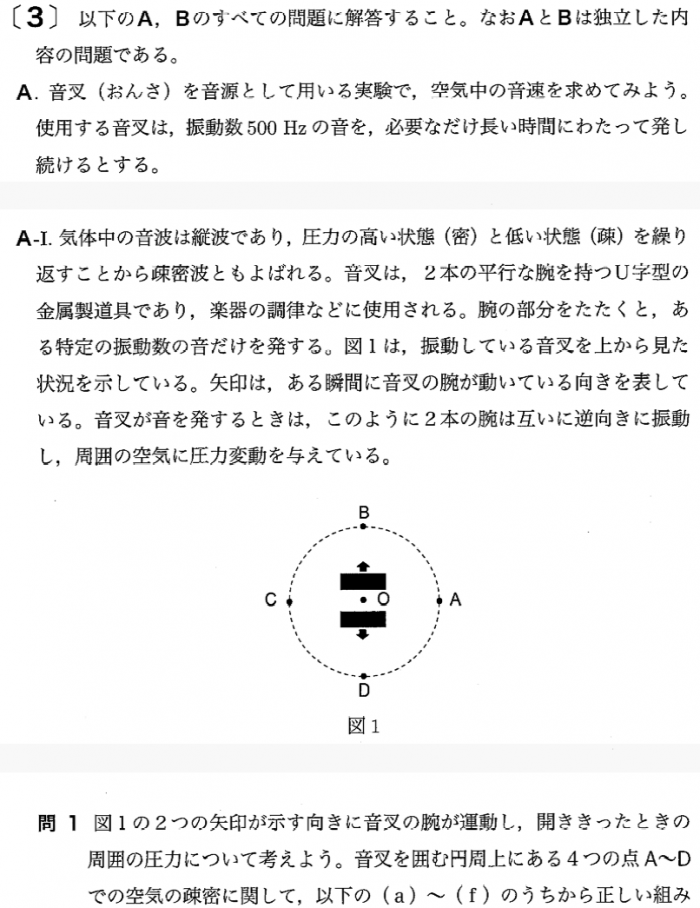

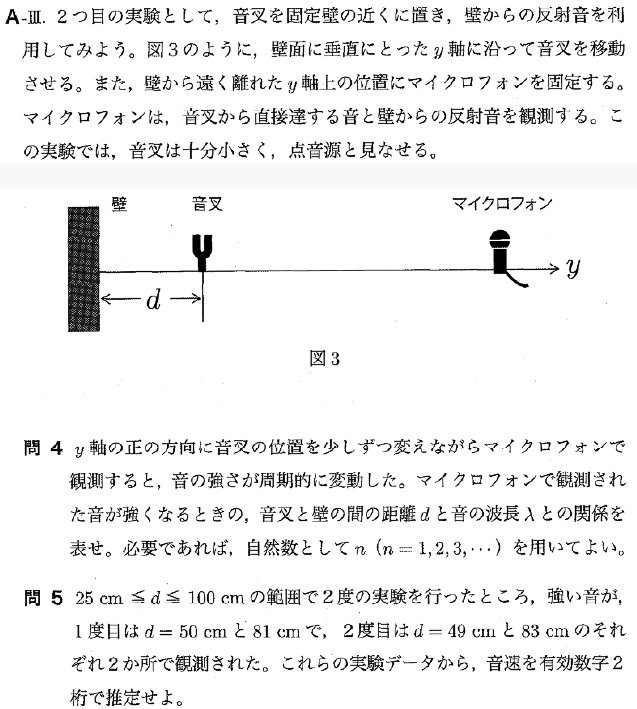

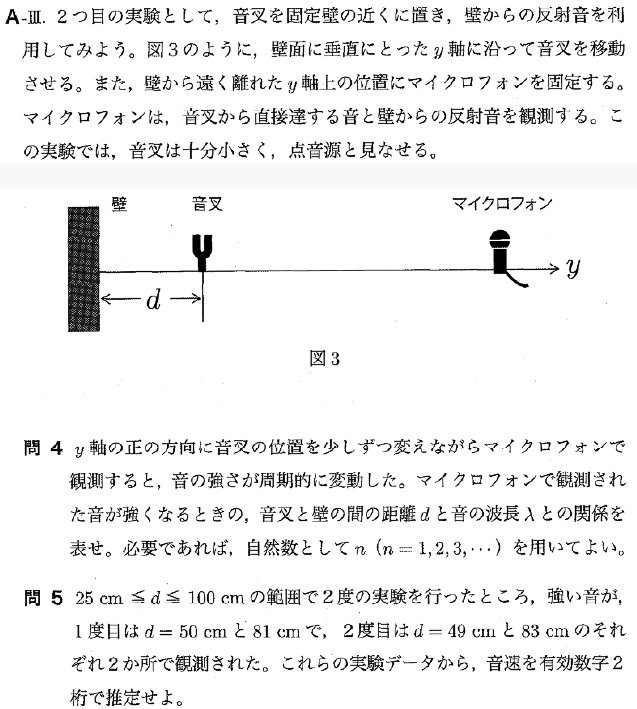

注意:この問題を解くうえで、〔3〕のA.の問題文中の実験条件、および、問A-I,A-IIで説明されている条件設定なども重要になりますので、問題文全体(PDF)(10ページ~)をご覧ください。

大阪大学の説明

問4 には複数の解答が存在したが、採点時において特定の解答(下記「当初の正答」)

のみを正解として扱ってしまった(採点誤り)。また、問5 については問4 の特定の解答の

みを前提とした出題であったため、問4 の複数の解答(下記「検討後の正答」)と整合しな

いこととなった(出題誤り)。

問4:当初の正答 2d=(n-1/2)λ → 検討後の正答 2d=nλ ,2d=(n-1)λ ,2d=(n-1/2)λ

のうちのいずれか一つ

問5:問題の数値設定に不整合 → 全員に4 点を付与

(大阪大学 2018年1月6日(土))

しかし、物理の問題なのに、異なる答えがどちらも正解というのは不可解です。大手予備校はどのような解答を出していたのでしょうか?

大手予備校や大手出版社の解答例

注意:以下は、2018年1月6日の報道以前の解答です。報道後、リンク先の予備校の解答は修正・変更されたものがあります。

- 駿台予備校 2d=nλ 駿台 2017年度 大学入試解答速報 大阪大前期日程 物理 解答例 問題3

- 代々木ゼミナール d=1/2 (n – 1/2)λ 代々木ゼミナール 入試問題と解答例 大阪大学 前期日程 物理 〔3〕(注:20180112に確認したところ、修正されていた)

- 河合塾2d=(n – 1/2)λ 2017年国公立大二次試験・私立大入試解答速報 大阪大学(前期)物理(注:20180111に確認したところ、阪大の説明に従い、誤答を正答としたまま本来の正答を追加していた)

-

-

O文社の阪大の解答間違えてるな。教えてあげた方が良いかな。教えてあげた某塾はまだ直していない。怖いのは、阪大も誤答を正解としていること。— よしだひろゆき (@y__hiroyuki) 2017年8月7日

-

いま確認したら,赤本の解答も旺文社や河合塾と同じだった。— よしだひろゆき (@y__hiroyuki) 2017年8月12日

- 問5で与えられた数値から考えると、問4の僕の答えは誤りということになります。しかし、理屈としては僕の解答が誤っているとは思えなかったので、代々木ゼミナール、河合塾、駿台予備校、東進ハイスクール等の解答速報や旺文社の赤本の解答と照らし合わせたところ、旺文社、代々木ゼミナール、河合塾 は 2d=(n-0.5)λ

駿台予備校、東進ハイスクール は 2d=nλというふうに、やはり解答が割れています。学校の先生にも訪ねては見たのですが、いまいち要領を得ず、高校の仲間数人と議論した結果やはり僕の解答に間違いはないように思われます。

(以下の問題は今年度の大阪大学の前期入試問題なのですが、過去問演習の際、少し違和感を感じたのでご意見お聞かせいただけますでしょうか。YAHOO知恵袋 2017/9/19 18:23:45)

驚いたことに大手予備校や大手出版社の解答が、割れています。掲示板でもそれが話題になっていました。

掲示板での感想戦

778 :大学への名無しさん:2017/02/28(火) 22:57:56.02 ID:MpJ7Frr00

物理の波動の問4 駿台やと2d=nλで 代ゼミやと2d=(n-1/2)λやったんやけど

どっちが正解なん?

779 :大学への名無しさん:2017/02/28(火) 23:42:35.77 ID:mlXatSip0

>>778

駿台のが正解ちゃう?

代ゼミのは固定たん反射でかんがえてるんちゃうかな

780 :大学への名無しさん:2017/02/28(火) 23:48:07.06 ID:Aii/Xnwg0

>>778

河合も代ゼミと同じだった気が

781 :大学への名無しさん:2017/02/28(火) 23:48:50.13 ID:6wg68lH+0

>>779

問題に固定端ってかいてるで

782 :大学への名無しさん:2017/02/28(火) 23:55:05.03 ID:mlXatSip0

>>781

本間や

死んだ

(引用元の掲示板:【阪大】大阪大学理系★14【理系】https://tamae.5ch.net/test/read.cgi/kouri/1457517988/)

177名前を書き忘れた受験生 2017/03/06 21:06

>>176

2017/03/06 21:06

>>176

そこの答え駿台と河合で違ったんだが…

178名前を書き忘れた受験生 2017/03/06 21:08

>>176

2017/03/06 21:08

>>176

それ、2d=nλやで、駿台の答えもそれ。

音波の強弱は光波と違って疎密で考えるから

179名前を書き忘れた受験生 2017/03/06 21:09

2017/03/06 21:09177

駿台が正しいよ あれは音叉が縦やから反射波と疎密が一致する。(1)でも誘導がついてるし。

(引用元の掲示板:2017年度大阪大学合格最低点予想スレ – 大阪大学掲示板 http://www.100ten.info/osaka/68/?sort=all)

代ゼミ、河合塾、旺文社、赤本は大阪大学の「当初の正答」に同じで、駿台の答えが、「新たに追加された正答」と同じのようです。さて、物理の問題の答えとしては、どちらが正しいのでしょうか?

正答に関して議論しているツイート等

以下に紹介するツイート等は、2018年1月6日の報道を受けた議論です。

音波の伝搬においては変位,流速,圧力,温度,すべてが変化する。これらは単純な関係(微分とか)でつながっていて,ぜんぶ整合的に動く。変位に着目しようが圧力偏差に着目しようが,粗密に着目しようが音波という現象はひとつである。 ‥‥ 空気中を伝わってきた音波が硬い壁にぶつかる場合,圧力は同位相,変位や流速は逆位相で反射することが分かる。同位相・逆位相は着目する物理量によって異なるが,音波の反射というひとつの現象を,異なる視点から眺めたものに過ぎない。(引用元:阪大入試をダシに音波の話)

‥‥ ということを、問題文の前半できちんと「解説・確認」しているからです。(この「この記述があるのに問4で間違えたのが解せないんだよね。という言葉に100%同意する具合です。ただし、こうした知識を持ち、丁寧に順を追った解説まで行う出題者が壁の”反射”を取り違えるような取り扱いをするとは全く感じられません。定義の取り違えではなく、単純な忙しさなどからくるケアレスミスなら理解できるのですが・・・) それに対して、出題者が壁を「境界条件」どのような境界条件で取り扱うかを間違えたということは、個人的には可能性は低いことだと感じます(引用元:大阪大学 2017年度前期日程「物理」を「面白い物理エッセイ」として読んでみる)

阪大の対応に関するツイート等

阪大の発表だと、当初の正答は正答であり、当初は誤答とした解答も正解として認めるような言い方をしています。「物理として正しい正答」はどれなのか、「出題ミスを踏まえたうえで、採点、合否判定の都合上、やむなく点を与えると言う意味での正答」がどれなのかという区別がなされていません。阪大の説明を受け売りして、新聞も「正答が3つあった」と報道していますから、これでは、物理を勉強している高校生が混乱させられます。当初正答としたものが実は誤答だったという事実を認めない大阪大学の態度は、誠実さからは程遠いと思います。

(阪大に採点ミスを指摘した吉田弘幸氏)「物理という科目は、問題の組み立てがきちんとしていれば誰が解いても正解は1つになるが、今回の問題のような音の伝わり方については勘違いが起きやすい。誤って不合格とされ、1年近く、そのままにされていた受験生のことを思うと悲しい気持ちになる。外部からの指摘があった際、しっかりと検証できる体制を整えてほしい」(大阪大出題ミス ”検証できる体制を” 改善求める声相次ぐ NHK NEWS WEB 1月7日 19時31分)

問題作成ミスのまとめ

問題作成者が問4を(おそらく)誤答(2d=(n-1/2)λ)し、それに基づいて問5を作成したため、受験生がもし問4を出題者と同様に誤答(2d=(n-1/2)λ)すれば問5で矛盾が生じないが、問4を正解(2d=nλ)した受験生は、問5では問題設定(nは自然数)との矛盾(計算したnが自然数からかけ離れる)に遭遇する、ということのようです。この矛盾を気にせずに問5で問われている音速を計算することはできるため、問4の答えが異なる駿台と代ゼミでも、問5の答えの数値は一致しています。

なお、阪大は誤答だったとは言わずに、正答が複数あったという言い方をしているため、新聞やテレビでもそのように報道されていますので、注意を要します。

新しい記事⇒阪大が2017年入試「物理」出題ミスを解説(←阪大は問4を誤答したとは認めていません)

大阪大学の謝罪記者会見

大阪大学30人追加合格 去年の入試でミス 3回指摘(18/01/07)

このミスにより本来であれば合格していた30名が不合格とされていたそうです。今更ながらですが、この30名に関して、大阪大は追加合格者として入学を認め、金銭的な補償も行う方針です。

昨年の入試で合格していたはずの大阪府内の男性(19)は現在、再び阪大を目指して予備校に通う。自宅に6日午前11時ごろ、電話がかかってきた。相手は阪大。追加合格を知らせる内容だった。(大阪大採点ミス 予備校通い、突然電話で「合格」に混乱

毎日新聞2018年1月6日 22時03分(最終更新 1月6日 23時27分)

追加合格となった30人の内訳は理学部が4人、医学部が2人、歯学部が1人、薬学部が2人、工学部が19人、基礎工学部が2人。(大阪大が昨年の入試で出題と採点ミス 30人の追加合格者を発表 3度目の間違い指摘で判明。ねとらぼ 2018年01月06日 19時30分)

入試問題ミス発覚時系列まとめ

(参考元:読売新聞2018年1月7日紙面、NHKウェブ記事、朝日新聞DIGITAL、FNNニュース )

- 問題があった物理の入試問題作成には10人以上の教員が関与、開催された学内会議は15回以上。

- 2017年2月25日 大阪大学入学試験前期日程 物理の試験を実施

- 2017年2月28日 駿台予備校や代々木ゼミナール、河合塾の解答速報が異なることがインターネット掲示板で話題に

- 2017年3月6日 駿台予備校や河合塾の解答速報が異なることがインターネット掲示板で話題に

- 2017年3月9日 大阪大学入学試験合格発表

- 2017年6月10日(外部からの1回目の指摘) 駿台予備学校大阪校物理講師 古大工(こだいく)晴彦氏が、「物理教育を考える会」(高校・大学教員、予備校講師らが近畿の大学入試について意見交換をする会)で、阪大の試問題作成責任者の教員に「解答が間違っている」と指摘。阪大教員は「本学の解答で良いと思う」と説明。

- 2017年8月7日 予備校講師吉田弘幸氏が阪大のミスに気づいたツイートを発信

- 2017年8月9日 (外部からの2回目の指摘)吉田弘幸氏が阪大に対して入試問題ミスの可能性を指摘するメール。阪大は、問4の正解として2d=(n-1/2)λと伝えるだけの回答を返信。それを見て吉田氏は、その「正解」(誤答)に基づいて阪大の採点が行われたことを危惧し、さらに詳しい説明を伝えるも、阪大からはそれに対して返答なし。

- 2017年9月 吉田氏は文部科学省大学振興課にも「大学ではミスに気付かず、誤った解答例に基づいて採点・合否判定が行われたようです」と阪大の入試問題ミスを伝えるメールを送信。文科省からは「大阪大学に事実の確認などを行ったうえで、問い合わせに対して回答を行うことを促すことはできます」という返信があるも、それ以上の対処はなされず。

- 2017年9月19日 ヤフー知恵袋で、高校生がこの問題に対する「違和感」を訴える

- 2017年12月4日(外部からの3回目の指摘)入試問題ミスを指摘する(さらに別の人(大学教員といううわさ)からの)メールが阪大に届く。

- 2017年12月19日 問題作成責任者以外の教員4人も加わって検討。入試問題ミスを認める。

- 2017年12月27日~28日 合格判定のやり直し

- 2018年1月6日 記者会見にて事情説明

- 2018年1月 不合格者の状況や阪大への入学の意志などを確認する予定

入試問題ミスへの対応が遅れた原因

(参考元:読売新聞2018年1月7日日曜日朝刊紙面第28面の記事)

- 1回目、および2回目の指摘に対しては、問題作成責任者と副責任者の2名の教授のみで検討し、学内での情報共有はなし。

- 大阪大学には、入試問題ミスを指摘された際の対応を定めたマニュアル等は存在せず。

大阪大学は意図的に隠したのではないのか

報道では、指摘を受けた教授らが学内で情報を共有しなかったため対応が遅れたということです。しかし、このような大失態が明らかになると文科省からの評価が下がるという懸念があったから、という可能性はないのでしょうか。2017年度を振り返ってみると、大阪大学は文科省から様々な評価を受ける機会がありました。

- 2017年6月10日(外部からの1回目の指摘)

- 2017年6月30日 文部科学省が「指定国立大学法人」を発表。東大、京大、東北大が選ばれる。大阪大学は選にもれ、「指定候補」どまり。(文科省)

- 2017年8月9日 (外部からの2回目の指摘)

- 2017年8月23日 大阪大学が平成29年度「データ関連人材育成プログラム」に他3大学とともに選定される(PDF文科省)

- 2017年11月30日 大阪大学が、「研究大学強化促進事業」中間評価で他4大学・研究機関とともに「S」ランクの評点(最高の評価)を獲得。(PDF 文科省)

- 2017年12月4日(外部からの3回目の指摘)

責任の所在は何処に

人間に間違いはつきものですから、今回の問題を入試問題作成責任者個人の責任に帰するべきではありません。連絡を受けた文科省や大阪大学が適切な対応を直ちにとらなかったという「組織としての責任」が厳しく問われるべきでしょう。大阪大学は2018年1月の発表で、「正答が複数あったのに他の正答に点を与えなかった採点ミス」などと、体面を取り繕うような説明をしました。このような、最初の答えが誤答でないという印象操作をするのは、問題を矮小化しようとする組織の体質の顕れではないでしょうか。

出題ミスより深刻な故意の学術的ミス(実際の誤りの隠蔽と虚偽の弁明)を冒しており、教育的効果としては、こちらの方が格段に悪質 — レッドカード である。(http://www7b.biglobe.ne.jp/~fortran/wave/QT.html)

大学入試における出題ミスというのは、今に始まったことではなく、何十年も前から存在する問題です。その問題を今までずっと放置してきた文科省や大阪大学のガバナンス(組織統治)のお粗末さが一番の要因だと思います。本来なら不合格とされた人たちに謝罪すべき立場の文科省が、上から目線で「遺憾である」などというのも無責任で、当事者意識が欠如しているようです。

大阪大学の入試ミスを受けて、文部科学省は全国の大学に対して、外部からの指摘で入試ミスの可能性が判明した場合は、直ちに組織的な体制で検証するなど再発防止を図るよう通知しました。大阪大学は、去年2月に行った入試の物理で出題ミスがあり、本来は合格だった30人を不合格としていたことを今月、明らかにしました。これを受けて、文部科学省は9日、全国の国公立と私立の大学に対し、再発防止を図るよう通知しました。(阪大入試ミス受け 文科省 再発防止へ全国の大学に通知 NHK NEWS WEB 1月10日 5時30分)

正答が3つというのは真実ではないわけで、真実に反することを公式発表した阪大は、ウソをついたと言ってよいでしょう。そのウソを、新聞社がどこもかしこも真に受けて報道するものですから、多くの人はそれをまた信じてしまいます。

朝日新聞 2018年1月12日05時00分 社説 ミスがあったのは音波に関する二つの設問で、一つは、解答が三つあるのに一つしか正答と認めず、これを前提に次の設問を出していた。

東京新聞 2018年1月11日社説 ミスが判明したのは、音波に関する問題だった。三つの正答があるのに、一つのみを正答として扱った設問があり、さらにその解答を前提にして次の問いが立てられていた。連鎖して誤りとなった。

中日新聞 2018年1月11日社説 ミスが判明したのは、音波に関する問題だった。三つの正答があるのに、一つのみを正答として扱った設問があり、さらにその解答を前提にして次の問いが立てられていた。連鎖して誤りとなった。

読売新聞 2018年01月10日 06時05分 社説 音波に関する問題で、正答が三つあるのに、一つのみを正解とした。この答えを基に数値を求める次の設問も成立しなくなった。

毎日新聞 2018年1月10日 東京朝刊 社説 ミスがあったのは物理で、最初の設問に三つの正答があるのに、正解を一つに限定していた。さらに次の設問はこの解答を前提に作られたため、関連して間違いとなった。

京都新聞 2018年01月08日社説 ミスがあった問題は2問あり、1問は正答が三つあったが、阪大は一つのみを正答とした。この問題の正答を前提にもう一つの1問が作成されており、別の二つの回答では問題が成立しなくなった。

産経ニュース 2018.1.8 21:49 阪大によると、ミスがあったのは物理が必須科目の工学部、基礎工学部、理学部の一部学科の受験生など3850人が解いた問題。正答は複数あったが、特定の解答のみを正答としていた。この解答を前提にした次の問題も不適切だったとした。

日経新聞 2018/1/8 0:15 音波に関する数式を解答する設問に正答は3つあったが、1つのみを正答として採点。この解答を前提に数値を求める次の問題も成立しなくなった。

阪大は、外部からの再三にわたる指摘を長い間無視してきたうえに、この期に及んでまだなお真実を捻じ曲げた説明をしました。科学者を育てるはずの研究大学が、入学試験の時点ですでに科学的な真実をないがしろにし、受験生のことを顧みずに組織の保身に走っているのだとしたら、本当にとんでもない話です。来年以降もずっと、日本の高校生や阪大受験生は2017年のこの過去問を解くたびに、正答が3つもあるのかと混乱させられるのでしょうか。

高校生・受験生へのメッセージ

新しい記事⇒阪大が2017年入試「物理」出題ミスを解説(←正答が3つという理由の説明)

参考

- 平成29年度大阪大学一般入試(前期日程)等の理科(物理)における出題及び採点の誤りについて 大阪大学 2018年1月6日(土)

- 大阪大学大学入試の物理の出題ミス発覚の背景(1年間)(https://togetter.com/li/1187976) (吉田弘幸氏ツイートのまとめ)

報道

- 阪大入試ミス “1年遅れ合格”の経済的損失は1人1000万円超 (日刊ゲンダイ 2018年1月13日):”4大卒でサラリーマン人生を選べば、22歳から40年ほどの労働時間がある。一般的に、1年ロスすると、生涯賃金の2・5%を失うと考えられています。阪大卒業後、一流企業に入社し、年功序列で順調に出世。生涯賃金4億円と仮定すれば、1000万円は失ったことになります。”

- 阪大の問題作成者「本学解答で良い」 予備校講師指摘に(朝日新聞DIGITAL2018年1月9日22時32分):”駿台予備学校の大阪校などで物理を教える古大工(こだいく)晴彦さん(56)は昨年6月、高校や大学の教員、予備校講師が近畿の大学入試について意見交換をする「物理教育を考える会」で、阪大の問題作成者の教員に「解答が間違っている」と指摘した。だが、教員は「本学の解答で良いと思う」と説明。”

- 大阪大、本来不合格の受験生合格 入試ミス問題で調査委設置へ (上毛新聞 2018/01/08):”大阪大が昨年2月に実施した入試の物理科目でミスがあり、本来合格していた30人を不合格にしていた問題で、本来不合格だったのに合格となった受験生が同数程度いたことが8日、大学関係者への取材で分かった。”

- 大阪大学入試ミス 合格通知が届いた学生“揺れる思い” (8カンテレ 1/8 20:36) :”「1年間、他の大学行ってたんで、悔しいっていうよりは、何やろうみたいな。まだ正直、今行っている大学に通い続けるか、阪大行くかっていうことは決めてないですけど、初めからやる苦しさっていうのを覚えてるんで、それもう1回やるんかみたいな。友達とか周りの人とかから意見聞いてるんですけど、ほんまに半々」”

- 追加合格の1人から転入の相談 大阪大、検証委も検討 (朝日新聞DIGITAL 2018年1月8日18時54分):”大阪大の入試の出題と採点に誤りがあり、本来合格の30人を不合格にしていた問題で、阪大は8日、追加合格とした30人全員と連絡が取れたと明らかにした。うち他大学に通う1人から阪大の2年次への転入について「説明を聞きたい」と相談があったという。… 阪大は30人について、今春の入学か、他大学で学んでいる場合は履修状況を確認した上で2年次に転入できるようにする方針を決めている。1月末までに転入学の意思を確認し、本人や家族と協議する。ただ、今年の入試の準備をしている浪人生もいるとみられることから、最終的な意思決定は3月末までとし、他大学を受験した上で決めることも可能とする。”

- 追加合格の男性「望んだ形でなかったが…」阪大入試ミス (朝日新聞DIGITAL 1/8 17:55):”男性は6日、阪大から電話で追加合格と謝罪の連絡を受けた。対応の遅さに怒りも感じたが、「うれしい気持ちが一番強かった」と振り返る。苦しかった浪人生活の努力が第1志望合格という目標達成に結びつき、「望んだ形ではなかったが、努力の成果を確認できたから」だという。… 男性は現時点では、阪大への転入学は考えていないという。いま、学びたいことが学べる環境にあるといい、「置かれた環境で精いっぱい頑張り、後に『やっぱりここで良かった』と感謝できるような大学生活を送ることを心掛けることが大切なのではないかというのが私の考え」と記した。”

- 不適切対応の経緯 調査委設置へ 追加合格30人と連絡、1人入学の意思示す (産経WEST 2018.1.8 11:24):”大阪大が昨年実施した入試の物理科目で出題と採点にミスがあり、受験生30人を不合格としていた問題で、阪大は8日、外部から複数回指摘があったにもかかわらず、適切に対応できなかった経緯などを調べる委員会を近く設置する方針を明らかにした。今後人選などを進める方針。… また阪大は8日、追加合格となった30人全員と7日夜に連絡が取れたと明らかにした。このうち他大学に通う1人が、阪大への入学の意志を示しているという。”

- 別の大学に入学、追加合格「今さら言われても」(読売新聞 YOMIURI ONLINE 2018年01月08日 08時59分);”大阪大が2017年2月に実施した一般入試のミスで本来合格していた30人を不合格にしていた問題で、追加で合格になった男性(20)が7日、読売新聞の取材に応じた。 男性は現在、大阪府内の別の大学に通っており、「今さら合格と言われても、どうしようもない」と戸惑いを見せた。”

- 大阪大入試ミス 外部指摘を学内で共有せず、対応半年遅れに (日本経済新聞 2018/1/8 0:15):”音波に関する数式を解答する設問に正答は3つあったが、1つのみを正答として採点。この解答を前提に数値を求める次の問題も成立しなくなった。”

- 社説:阪大の入試ミス 救済遅らせた思い込み(京都新聞 2018年01月08日掲載):”ミスがあった問題は2問あり、1問は正答が三つあったが、阪大は一つのみを正答とした。この問題の正答を前提にもう一つの1問が作成されており、別の二つの回答では問題が成立しなくなった。”

- 大阪大出題ミス 予備校講師語る (FNNニュース 01/08 06:23):”大阪大学によると、出題ミスがあったのは、2017年2月に実施された入学試験の物理の問題で、解答が3つあるのに1つの解答だけを正解とし、さらに、その解答を前提として、次の問題を出していた。この問題ミスを大学に指摘した予備校講師・吉田弘幸さんは、大学とのやり取りを「(問題について)設定が不自然ではないかと指摘させていただいて、(これに対しては)大学の解答ですね、結論、これだけが知らされてきました。出題者側に勘違いがあるのではと思い、その点をもう一度、メールで指摘させていただいた。これについては、大学からの回答はいただけませんでした」と語った。”

- 大阪大出題ミス ”検証できる体制を” 改善求める声相次ぐ (NHK NEWS WEB 1月7日 19時31分)

- 阪大入試ミス、30人追加合格…指摘2度スルー (読売新聞 YOMIURI ONLINE 2018年01月06日 23時11分)

- 大阪大採点ミス 外部からの指摘、3度目で認める (毎日新聞2018年1月6日 18時18分 最終更新 1月7日 00時37分)

- 阪大、入試で採点などミス 30人不合格 (日テレNEWS24 1/7(日) 1:14):”出題や採点にミスが見つかったのは、昨年度の大阪大学の入試問題で出題された物理の問題2問。問題で得られる正解が3つあるにもかかわらず、1つのみを正解とするなどしていた。”

- 大阪大採点ミス 予備校通い、突然電話で「合格」に混乱 (毎日新聞2018年1月6日 22時03分 最終更新 1月6日 23時27分)

- 大阪大 去年の入試で出題ミス 30人が不合格に(NHK NEWS WEB 1月6日 19時15分)

- 阪大で入試ミス、30人追加合格=外部の指摘2回見逃す (時事ドットコムニュース 2018/01/06-18:55)

- 阪大入試ミス30人追加合格 昨年の物理 指摘2度見過ごす(読売新聞2018年1月7日日曜日朝刊紙面第1面):”物理の試験は3850人が受験。音波に関する二つの問題のうち、数式を問う「問4」(3点)で三つの正答があったのに、一つのみを正答として採点した。このため、問4の解答を前提に数値を求める「問5」(4点)が成立しなくなった。”

- 「受験生の人生狂わせた」 阪大入試ミス 作成者 「正しい」思い込み(読売新聞2018年1月7日日曜日朝刊紙面第28面)

新しい記事⇒阪大が2017年入試「物理」出題ミスを解説

類似する入試問題

同じカテゴリーの記事一覧

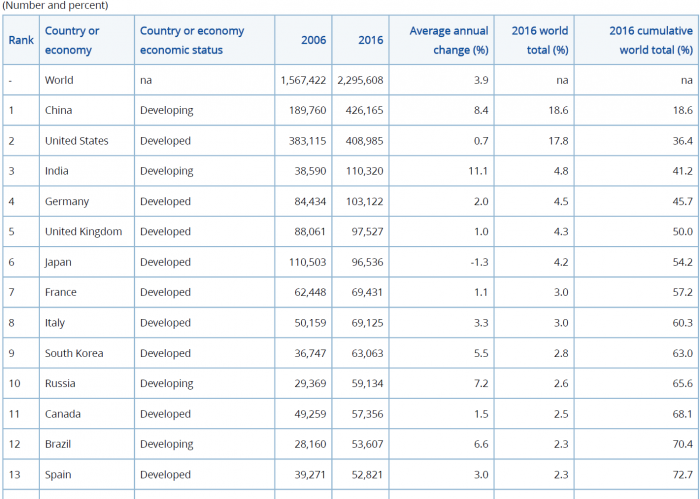

(出典:Science and Engineering Indicators 2018)

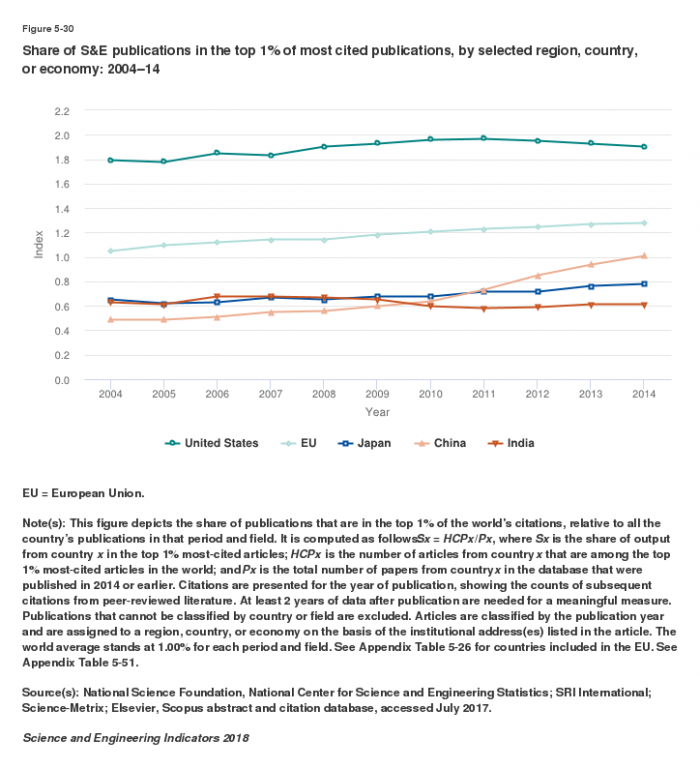

(出典:Science and Engineering Indicators 2018) (出典:Science and Engineering Indicators 2018)

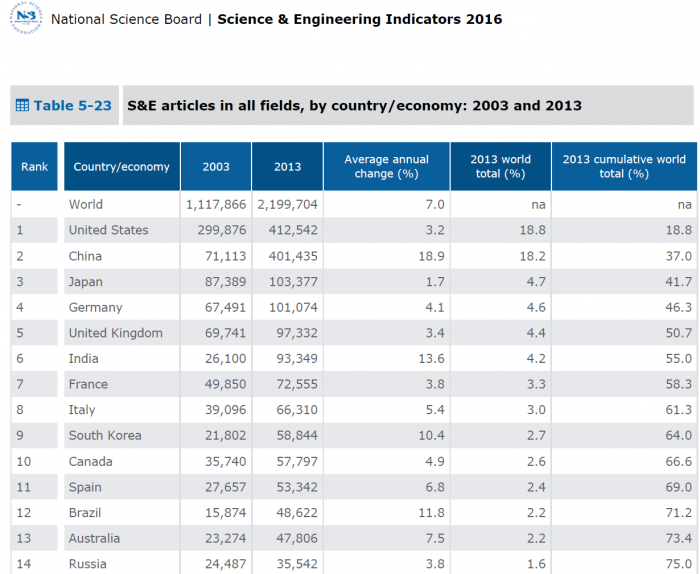

(出典:Science and Engineering Indicators 2018) (出典:Science and Engineering Indicators 2016)

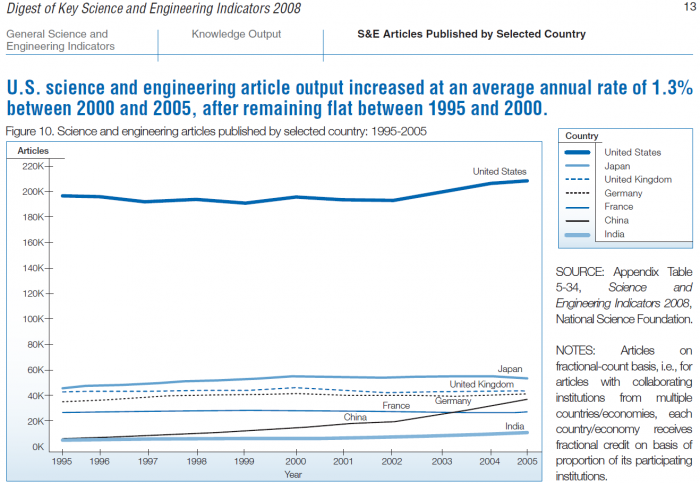

(出典:Science and Engineering Indicators 2016) (出典:Science and Engineering Indicators 2008)

(出典:Science and Engineering Indicators 2008)