対立する主張

ネットには真偽不明な情報が氾濫しています。正反対の主張を目にしたとき、どちらを信じればよいのでしょうか?

Ordinary_researchersの主張

東京大学は、この夏に2回にわたって届いた研究不正の告発書を受けて、規程に従って予備調査を行い、正式に調査に入ると9月20日に発表した。医学部を中心とした6つの研究室から出ている合計22本の論文で、不自然な点があるという。6つの研究室の主宰者は、いずれもその分野では名前の知れた大物教授ばかりだ。国から受けている研究費の額も大きい。 (ヤフーニュース 2016/10/15)

告発された東大教授らの一人の反論

“This is a totally groundless and false accusation by a faceless complainant,” Kadowaki told ScienceInsider in an email. “We have absolute confidence in all of our data,” he wrote. (University of Tokyo to investigate data manipulation charges against six prominent research groups. Science News ScienceInsider By Dennis Normile Sep. 20, 2016)

自分達の実験データに絶対的な自信があるというのであれば、実験ノートを見せて実験が行われていた事実を示し、生データを全て開示して、エラーバーをいじった棒グラフに関してp値を計算して有意差が確かにあることをみせてほしいものです。

Ordinary_researchersの告発文書 Documents of accusation by Ordinary_researchers

Ordinary_researchersは告発文書には、論文の図のおかしさが言葉と図で説明されています。

- http://ow.ly/d/5cvq (12ページPDF はじめに~ 2016年8月14日)(PDF コピー

- 告発文1 5cvq.pdf )

- http://ow.ly/d/5cvr (5ページPDF 研究資金リスト 2016年8月14日)(PDF コピー 告発文2 5cvr.pdf)

- http://toudai20168.up.seesaa.net/image/E5918AE799BAE69687EFBC93.pdf(52ページPDF 不自然なデータの指摘 2016年8月14日) (PDF コピー 告発文3.pdf )

- 追加の告発文 http://toudai20168.up.seesaa.net/image/E69DB1E5A4A7E5918AE799BAE7ACACE4BA8CE5BCBE20-20E382B3E38394E383BC.pdf (2016年8月29日)(PDFコピー)

報道でも、不正が疑われる図の解析手法について、説明があります。

ベクトルデータの図は、Adobe Illustratorなどの作図ソフトで開くと、誌面上では1枚に見えるグラフが、X軸、数字、棒グラフのデータの棒の枠、塗りつぶしにするための黒い長方形、エラーバーを構成する横棒と縦棒など、いくつもの構成要素(オブジェクト)から成り立っていることがわかる。そして、個々のオブジェクトをずらしたり、消したりできるのだ。告発の対象になった論文で、棒グラフのデータ本体の棒を横にずらしたり削除したりすると、エラーバーがデータの下に埋め込まれていた例が多数あった。また、本来であれば1枚の図であるはずなのに複数のパーツからできていたり、あるパーツを90度回転させると、別の図でのパーツに酷似していたりする。(論文不正の告発を受けた東京大学(2) その解析方法の衝撃 ヤフーニュース 2016/10/15)

DIY: Exposing hidden error bars in Nature papers

ところで、一次情報である論文にアクセスできる場合には、真偽のほどを自分で判断することが可能です。しかし、告発された論文の図をウェブサイトで確認してみると、JPEG形式になっており、自分も最初そうでしたしたが、どうしてあのような解析ができたのかがわからない人もいるようです(897)。そこで、告発文書で指摘されている疑惑のごく一部ではありますが、「棒グラフの背後に隠されたエラーバー」、および「使いまわされた同一のエラーバー」を実際に確認してみたいと思います。高価なアドビイラストレーターがなくても、フリーウェアで事足ります。どちらの主張が本当にgroundless(事実無根)なのか、是非ご自分の目で確かめてみてください。

See which claim is groundless and make your own judgement

用意するもの What you need

- インターネットがつながるパソコン A PC with an Internet connection

- ベクター形式の図を取り扱える画像編集ソフト。Inkscape(インクスケープ)(無料)やアドビイラストレーター(有料)など。Vector graphics software

- 疑惑論文PDFへのアクセス権 Access to the paper PDF of your interest

手順 Step-by-step instructions to reveal hand-written error bars

ベクター形式の図を含む論文PDFの入手 Get the full paper in PDF format, not each JPEG image

不正が疑われている論文のPDFを入手します。図単体のJPEGファイルは、ベクター形式でないため解析できません。必ず論文のPDFを入手してください。もちろんPDF中の画像がベクター形式でないような論文の場合、この解析は適用できません。

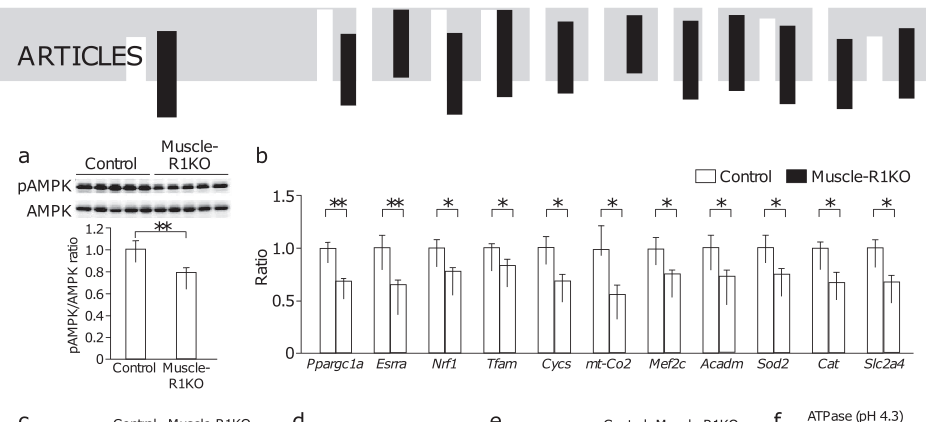

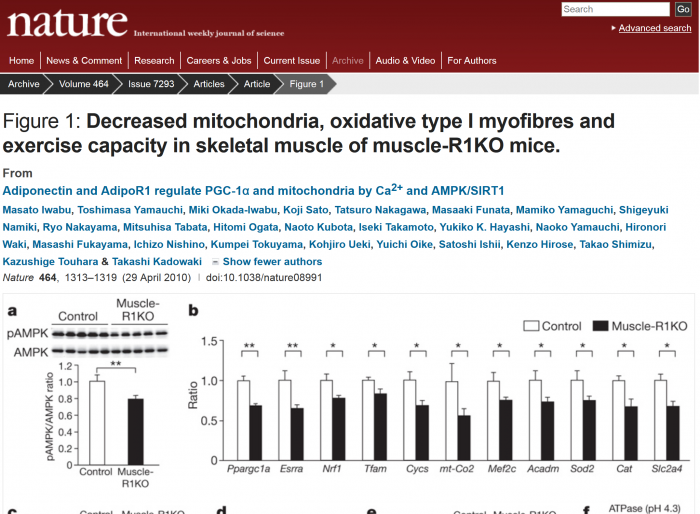

一つめの例として、告発文書で指摘された東大医学部の論文の一つ、Adiponectin and AdipoR1 regulate PGC-1α and mitochondria by Ca2+ and AMPK/SIRT1をみてみます。まずは、PDFをダウンロードします。

Fig. 1, On the website, the bar graphs seem to show significant differences. 例として用いた論文の図。解析のためには、このような図単体の画像ファイルではなく、論文全体のPDFに含まれる図を対象とする必要がある。

画像編集ソフトで論文PDFを開く Open the PDF in Inkscape and “un-group” the objects in the PDF

この論文PDFをInkscapeで開きます。これで、図の個々のオブジェクトを編集できる状態になります。ただし、論文によっては図を構成するオブジェクトがグループ化されている場合もあるので、その場合は個々のオブジェクトがばらばらになるまで「グループを解除」する必要があります。

それではいよいよ、バーグラフを構成するオブジェクトのうち、白色や黒色に塗られた部分に相当するオブジェクトを脇にどけてみます。今回の例では、棒グラフの枠の部分のオブジェクトと、内部のオブジェクトが重なって配置されていましたが、クリックを繰り返すことにより選択するオブジェクトを変更できました。

Fig.1a, bの白塗り、あるいは黒塗りのオブジェクトを上の方に全部ずらしてみると、告発文書の説明通り、エラーバーが棒グラフの中に深く埋もれている様子が露わになりました(下図)。

Fig. 1, If you open the paper PDF in Inkscape or Adobe Illustrator, and put aside some objects on the bar graphs, the hidden parts of the error bars come into sight. You can find similar inappropriate data presentation all over this paper, as Ordinary_researchers pointed out in the documents.

この論文のほかの棒グラフも同様に処理してみると、驚いたことに全てのグラフでこのようになっています。

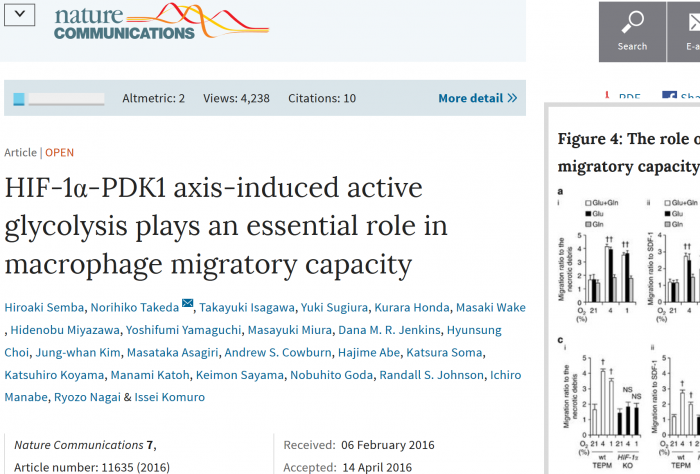

2つめの例として、東大医学部の別のラボから出たこの論文HIF-1α-PDK1 axis-induced active glycolysis plays an essential role in macrophage migratory capacityを見てみましょう。

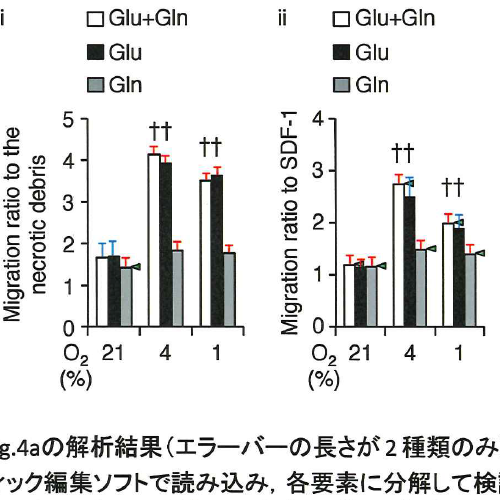

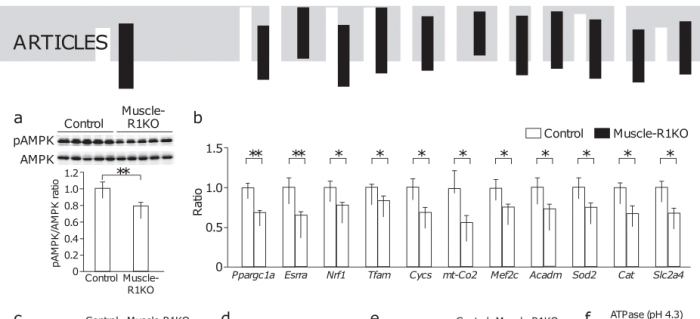

告発文書によれば、この論文の図4のバーグラフでは、なんとエラーバーの長さが複数のグラフに対して2種類しかないそうです。先ほどと同様に論文のPDFファイルをInkscapeで開きます。不自然な箇所の指摘は多数ありますが、とりあえず、Figure 4a i のグラフに絞ってみてみます。ここには9個の棒グラフおよびエラーバーがありますが、エラーバー以外を全て取り去り、「グループ解除」「グループ化」「整列」「配置」などを使って、エラーバーの高さがわかりやすいように整列させてみました(下図)。告発文書の指摘通り、9つのエラーバー(標準偏差)なのに、大きさが2種類しかありません。

Fig.4a i, When aligned, it becomes obvious that some error bars are identical to each other. You can find similar inappropriate data presentation in other graphs in this paper, as pointed out by Ordinary_researchers in the documents. Semba et al., 2016 Nat Commun Fig.4a iで用いられていた9つのエラーバーを整列させたところ、高さが2種類しかない

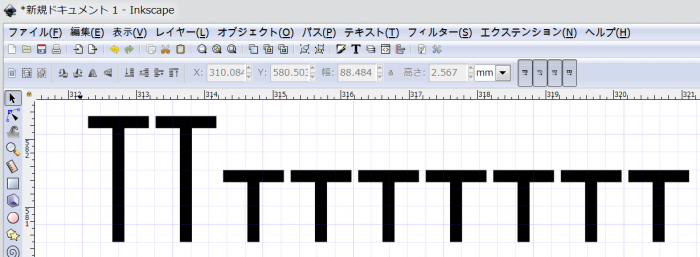

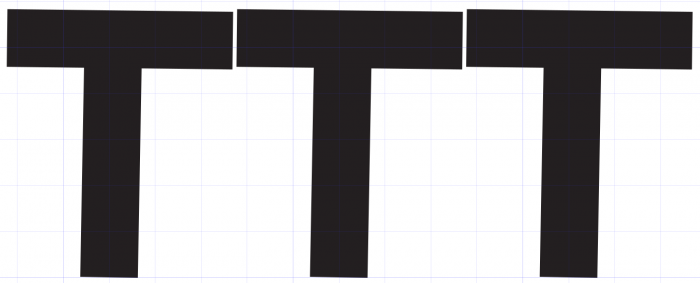

2022年12月25日追記:余談ですが、大文字のTをエラーバーに使ってましたっていう論文がリトラクションウォッチに紹介されてました(下のツイート)。この撤回論文はもうジョークでしかないですが、上の東大医学部の論文も、この撤回論文とやっていることが大差ないように自分には思えます。しかし、東大は何の理由も述べずにこれらの疑惑論文に不正は認められないと主張しました。そのため、上の論文は撤回されることもなく、今(2022年12月現在)でも生きています。つまり、東大の研究業績として、東大に公的補助金が流れ込むのに貢献しているというわけです。ジョークとして笑いとばすことは全くできません。実験値を表さないような棒グラフを適当に手で描いたり、エラーバーを手作業でいじるのは研究不正には該当しないとか、統計ソフトを使えば手作業を入れる余地がないにもかかわらず、手作業を挟むのが通常の論文作成の作法だなどとのたまうような大学が、10兆円ファンドの対象となる国際卓越研究大学に選ばれるのって、何かの悪い冗談ですか?って内心思います。

That paper with the ‘T’ error bars was just retracted https://t.co/r8qY8rtFyt

— Retraction Watch (@RetractionWatch) December 22, 2022

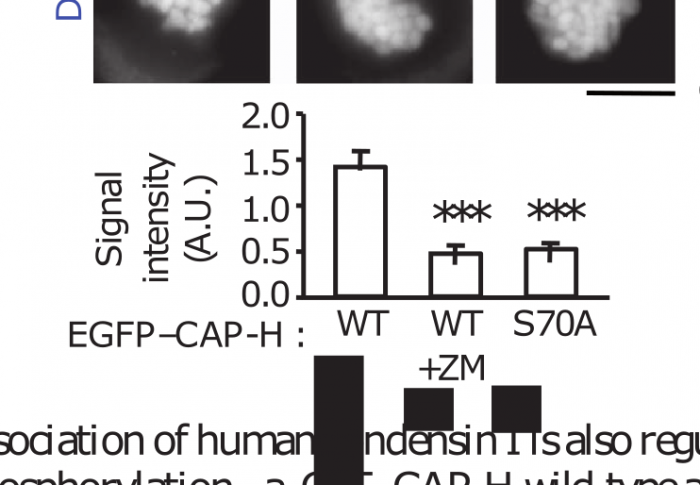

3つめの例として、東京大学分子細胞生物学研究所(分生研)からの論文Condensin association with histone H2A shapes mitotic chromosomes Fig.3dをみてみます。棒グラフの黒い部分を脇にどけてみると、おかしなエラーバーが現れます。図の説明によれば、Error bars represent s.e.m. (n=15 cells). ***,P<0.001. エラーバーはSEMだそうですが、やはり中に押し込んで短く見せかけています。

それだけでなく、上図3つのエラーバーを拡大して整列させてみると、大きさが同一で、しかもなぜかほんのわずか傾いていることがわかります。告発文書が指摘している通りでした。

(Fig.3d, When aligned, it becomes obvious that the error bars in Fig.3d are identical. For more detailed information, see the Ordinary_researchers’ documents.)

考察 Some thoughts

1番めの例のように、片側表示しているエラーバーが棒グラフの内側に入り込むなどということは、通常の論文図作成過程ではあり得ません。念のため、他の不正の疑いがない論文PDF中の棒グラフも試しましたが、このようなおかしなことは生じませんでした。この論文にはここで示した以外にも多数の棒グラフが含まれますが、ほぼ全てでエラーバーの陥没が認められました。エラーバーを短くして有意差があったかのように見せかける意図が伺われます。論文の主張を裏付けるはずの多数の実験データが、実はどれも”有意差無し”だったのだとしたら、実に衝撃的です。操作された図の多さからすると、「この実験で有意差が出てくれないと困る!」という切羽詰った動機によるものではなく、このような”作業”が常態化していることが伺われます。

2番目や3番目の例のように実験群のエラーバーがこんなふうに同一になることはあり得ません。標準偏差や標準誤差の計算すら端折って、コピペで同じエラーバーを使いまわしていることから、このような”作業”が常態化していることが伺われます。統計ソフトを使うと数値データからグラフを描くのはソフトが自動的にやってくれますので、エラーバーの位置や長さに関して手作業が介入する余地はありません。標準偏差や標準誤差の計算をはしょったどころか、計算に使うべき数値データがそもそも存在していなかった可能性すら考えられます。

結論 Concluding remarks

実験データを統計処理してグラフを描いた経験がある人であれば、これぞまさしくデータ捏造の動かぬ証拠と考えるのが普通でしょう。これがデータ捏造ではないというのであれば、東京大学の調査委員会や論文著者は、実験ノートを開示して実験が本当に行なわれていたことを示し、実験ノートに記載され図作成に用いられた全ての数値から有意差があることを計算してみせ、何の意図でどのような操作をすればこんなデタラメな図が作成できるのかを、研究者コミュニティおよび国民に対して早急に説明する必要があります。仮に、そういった情報の開示なしに「不正はありませんでした」と言われたところで、そんな根拠のない主張を受け入れる人はあまりいないでしょう。

(20170807追記) m3.comに調査書本文の一部と思われる部分が記載されていたので、転載しコメントを追加します。

【医学系研究科5教授の論文の調査結果の概要】

調査においては、実験ノート、オリジナルデータの確認を行い、これらの全部または一部失われた場合は、関連する実験ノート、その他のデータ・記録の存在および内容を確認した。その結果、全ての論文について、実験は実施されたものと認められ、本件においては捏造はないと判断した。

他方で、雑誌に掲載された論文の図および再現データ(出版社のWebサイト上の論文の図等から得られる「ベクトルデータ」から再現された数値データ)を確認したところ、ほとんどの図で、申立者の指摘するような、再現データとオリジナルデータは一致していないという事実が確認された。

そのため、さらにその原因を調査し、不一致が改ざんによるものか否かの確認、検討を行ったが、いずれも改ざんによって生じたものとは認められなかった。(引用元:東大・分生研教授ら、5報の論文で不正行為 調査結果を公表、医学系研究科5教授は不正なし m3.com 2017年8月2日)

実に興味深いことに、東大の不正調査委員会は、「ほとんどの図で、申立者の指摘するような、再現データとオリジナルデータは一致していない」とOrdinary_researchersの指摘を認めました。生データが図に一致しない論文を出すのは、研究不正の定義そのものですから、事実上研究不正を認めた文言と受け取れます(少なくとも自分には)。

改ざん:データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。(文科省)

それにもかかわらず、東京大学は何の根拠も示さずに、図とオリジナルデータの不一致は改ざんではないと主張しています。改竄ではないと判断するならその根拠を説明すべきです。改竄ではないので調査内容は公開しないという主張は、論理が破綻しています。

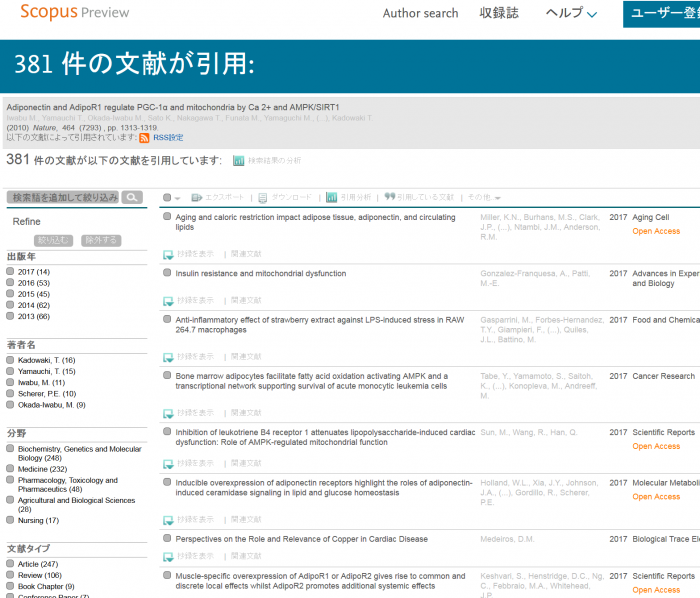

このような不適切なデータを含む論文が、2016年8月14日付けの告発以来長期にわたって著者からの何の釈明もなく、訂正も撤回もされないまま現在に至るまで放置されています。何も知らない世界中の研究者らは今日もこの論文を読み、引用し続けていることが、論文のArticle metricsから伺えます。

追記(6月20日)

T大糖○△内科の論文著者の一人が「手作業でエクセル変換したらズレただけ」と釈明したというツイートを見かけました。仮にこの発言が真実だとすれば、この著者はズレる前のエラーバーの長さとズレた後のエラーバーの長さを見ていたということになります。研究者であれば実験結果のエラーバーの大きさは非常に気になることなので、これほど長さが変われば、気付かないはずがありません。仮に、気付かなかったという言い訳が出たとしても、質や量を考えればこれは「研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる捏造」(文科省ガイドラインPDF)に該当すると思います。また、エラーバーがズレたのかどうかは別にしても、実験ノートに記録されているデータに対して正しい検定方法を適用した場合に有意差があること、さらに、このエラーバーの長さも再現されることを示す責任が論文著者にはあります。また、そのような調査を行ったかどうかを国民に報告する責任が、東京大学の調査委員会にはあります。

関連記事 ⇒ 医学系論文に関する報告がまだ済んでいない東大

参考

- 22報論文に関する調査報告書

-

そういえば最近、論文撤回で話題持ち切りのT大糖○△内科の論文著者の一人に会う機会があり「論文どうなってるんですか?」という質問に対して、悪びれなく「みんな騒ぎ過ぎ」「手作業でエクセル変換したらズレただけ」とのたまってたので聞くだけ無駄ですね(ナメたデータ出しやがってブッ飛ばすぞ)

— 職業的ディレッタント (@hide36ous) 2017年6月19日

- 東京大学病院糖尿病・代謝内科(科長 門脇 孝 教授)

- 東京大学医学部附属病院 循環器内科(小室 一成 教授)

- 東京大学分子細胞生物学研究所 染色体動態研究分野 渡邊 嘉典 研究室

論文不正疑惑のラボで起きていたもっと恐ろしい出来事

研究をやってきた人間としては、トップジャーナルの論文の図の棒グラフやエラーバーが全部デタラメという様を見せつけられるのは、一般の人が人殺しの現場を見せられるくらいのおぞましさじゃないかと思います。ところが、上で紹介した臨床系のラボが関わった東大病院の手術でトンデモないことが起きていたという報道がありました。手術で患者さんが亡くなったのですが、その経過を読んだら、基礎研究の論文におけるデータ捏造のおぞましさが吹っ飛ぶくらいの衝撃を受けました。

- シリーズ「検証東大病院 封印した死」(TANSA (旧称:ワセダクロニクル))

更新:20180221 誤字訂正 20170814 記事タイトルを短く「東大医・分生研論文疑惑を画像ソフトで確認」と変更していたのですが、旧タイトル「不正疑惑渦中の東大医学部論文および東大分生研論文の告発内容を画像編集フリーソフトで確認する方法」に戻しました。ヤフー解説記事に旧タイトルでリンクしていただいたため。 20170807 m3.comの資料を転載 20170702 簡潔な英語の注釈を付記 20170621 解析例を2つ追加