関連記事:誰も教えてくれなかった査読(ピアレビュー)のやり方、査読レポートの書き方

レビューアーとしてレポートを書くときに使えそうな典型的な英語表現を、実例から拾ってまとめました。査読レポートの頻出単語、頻出表現を押さえておけば、自分で書くときにかなり書きやすくなります。

公開されている査読レポートから、英語表現をばらばらにして取り出して、項目ごとにまとめています。論理的に流れるレポートを自分で書くには、実際の査読レポートを通して読むことも必要です。

査読レポートと著者からの反論(リバッタル レター;Rebuttal letter)を公開しているジャーナル

注:差読者が公開を望まなかった場合は非公開

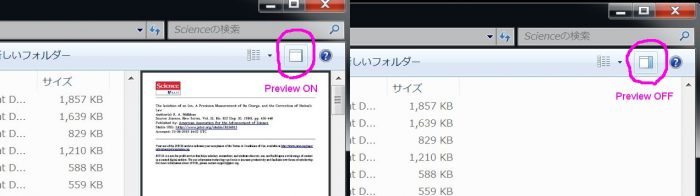

- eLife: 論文のウェブページにある右横のリストのDecision Letterを選択。

- EMBO Journal: 論文のウェブページで、Transparent Processのタブを選び、Review Process Fileをクリック。PDFで閲覧

- Nature Communications : 2016年1月以降に投稿された論文で、Supplementary information の欄に、Peer Review Fileがある場合には、査読レポートが公開されている。しかし、割合はあまり多くないようです。

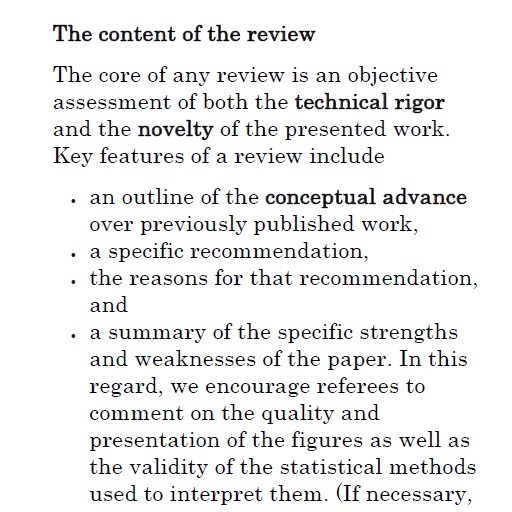

査読レポートの書き方は、基本的には自由だと思いますが、最初のパラグラフで研究内容を要約し、次のパラグラフで講評を述べ(General comments)、その後、具体的な箇所に関して(Specific comments)重要性の高いもの(Major comments;Major issues;Major points;Major criticisms)、重要性の低いもの(Minor comments;Minor issues;Minor points;Minor criticisms)を列挙するということが多いようです。

研究内容の要約

冒頭部分

In “論文タイトル”, (筆頭著者)and colleagues define the molecular mechanism by which (注目した分子の生理的役割). [embj.201696127 #3]

In “論文タイトル,” (筆頭著者) and colleagues describe a mechanism for (現象). [embj.201695861 #2]

In this paper, the authors study the (研究内容), focusing on the roles of (分子名) as possible mechanisms that (メカニズムが働く対象). Introducing an improvement in the (アッセイの名称)assay, they provide the first evidence that (発見した内容). [eLife.20832 #1]

The manuscript “論文タイトル” by (筆頭著者名) and colleagues presents a breakthrough in our current understanding of (現象). [eLife.24125 #1]

The manuscript has two distinct parts, the first to study the (現象), the second to present (タンパク質複合体の構造). [eLife.20832 #2]

In this manuscript, by combination of (測定手段), (測定手段) and mathematical modeling, the authors show that (現象とそのメカニズムに関する主張). [eLife.24125 #3]

In this study, (筆頭著者) and colleagues examined (観察対象). They found that (実験結果). (実験結果). (実験結果). The authors further found that (発見内容). The authors conclude that (結論). [eLife.21895 #3]

This paper presents a study of the (事象). [ncomms14881 #1]

好意的な書き方

This manuscript presented for the first time a detailed mechanistic study on (タンパク質名), (そのタンパク質に関するこれまでの研究の経緯). [embj.201696127 #2]

In this very complete and carefully-prepared manuscript, (筆頭著者) et al. report that (結果), thus providing the first example of (意義). [embj.201696127 #1]

The authors present a study of (研究トピック), in which they convincingly demonstrate (実験から得られた結論). [ncomms14881 #2]

論文の内容の説明

The authors demonstrate that (実験結果). [embj.201695861 #2]

The authors show that (実験結果), thus demonstrating that (結論).[eLife.21895 #1]

The authors also show that (実験結果) and, very interestingly, (実験結果). [eLife.21895 #1]

Additionally, the authors found that (現象). [eLife.24125 #1]

Additionally, they also show that (現象、メカニズム). [eLife.24125 #3]

Furthermore, they indicate that (観察した事象), whereas (観察した事象), suggesting that (解釈、機能、役割). [eLife.24125 #3]

The authors further conducted experiments examining the (事象), a process that has been suggested to play roles in (事象). [eLife.21895 #1]

Thus, in this study, authors reveal that (研究対象) act as central players in (事象), which will adds to the regulatory mechanism of (事象). [eLife.24125 #3]

Given the (前提となる条件), the most likely explanation is that (メカニズムに関する推察). [eLife.21895 #2]

While (観察結果), they found that (観察結果・発見), and that (観察結果・発見). [embj.201695861 #2]

好意的な書き方

Interestingly, (観察された実験結果), suggesting (結論). [embj.201695861 #2]

They use (方法) methods to reveal the (示された内容). They also demonstrate that (結論). To further define the role of (タンパク質名), they perform (実験手法) to identify its targets. (実験結果). (解析手法) are used to define the (事項). Finally, the authors examine the functional role of (タンパク質名), showing that (そのタンパク質の役割). Notably, while (実験で得られた観察事実), the authors convincingly show that (結論).[embj.201696127 #3]

研究が厳密、厳格に行われたかどうか

好意的な書き方

In this manuscript the authors provide a wealth of elegant experimental data to help define the process of (現象). [eLife.24125 #2]

In this report, the authors presented series of well done experiments both in vivo and in vitro and showed the following data:(結果を箇条書き)[embj.201696127 #2]

By combining (測定手法) and (測定用のプローブ) the authors convincingly define the (現象). [eLife.24125 #2]

The experiments are well designed and well conducted in large. [eLife.21895 #1]

For the most part, the data presented is clear and of high quality. [eLife.21895 #2]

The experiments were carried out in a logical fashion and the data quality is high. The evidence clearly establishes that (結論、主張). The data support current model of (トピック) and reveal the involvement of (要素) in the process. [eLife.21895 #3]

例数・実験回数・サンプル数

I am a little concerned that the data on protein movement is only from 3 proteins, one of which, GFP, is freely mobile, and another, SEOR, is involved in making aggregates, and the third is a foreign protein (aequeorin). There are plenty of native plant fusions available, how would they behave? [eLife.24125 #3]

How did the authors quantify protein levels assessed by western blot? How many experiments have been carried out to confirm the findings? Please indicate. [embj.201695642 #2]

Although some conclusions are validated by a quantitative analysis of phenotype (i.e., Fig. 4D, Fig. 7 E) there is, often an overreliance on a single microscopic images to support an important conclusion (especially Fig. 3F). We have absolutely no idea what the variation is, from plant to plant, let alone from treatment to treatment, in the number of dead cells. (データへの言及). These nonquantitative experiments don’t justify the page of text devoted to their discussion. [embj.201694571 #1]

図・データの不明瞭さ

How was the quantification done here? Also, what does Figure 2D tried to show? Is it the response to the (刺激)? (データの表現方法) may not be appropriate. [eLife.21895 #1]

The (著者が見せたい事象、現象) is not clear to me, and only shown for GFP in video 3. [eLife.24125 #3]

Throughout the text and figure legends, please be more clear about whether (実験条件) or (実験条件). [embj.201695861 #2]

In general, the authors provide many graphs to support their conclusions, but not enough representative images of these data. To feel confident in their conclusions, representative images for the following experiments should be displayed. If space limitations are a problem, some of the images could be included as supplemental figures. (以下、該当する図を列挙) [embj.201695861 #2]

– please provide more information in Table S1 (e.g. p-values, primers used for all genes) and in the methods regarding their qPCR conditions, standardizations and results, which should follow MIQE guidelines (PMID 19246619) [embj.201695861 #2]

The Western blot data showing FcR in figure 1 protein levels is not very compelling. The reported changes are in expression are small, and interpretation of the data is complicated by high background levels. Are these changes consistent? As this change in expression is a major focus of the paper, the authors should provide additional more compelling data. The authors should graph the average change in protein abundance from at least three experiments, and include appropriate statistical analysis to demonstrate significant change. [embj.201695642 #3]

The issue with non-specific antibody binding similarly complicates the flow cytometry analysis in Figure 1C. [embj.201695642 #3]

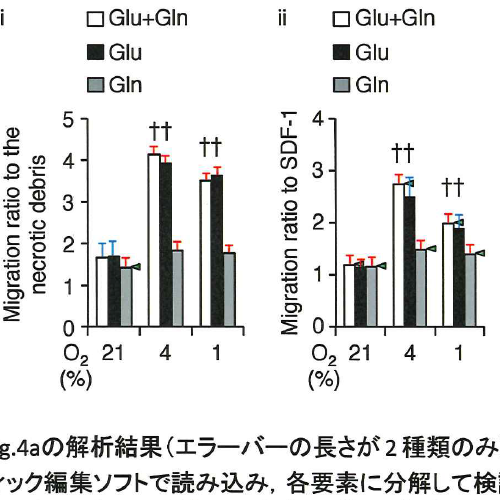

統計処理、データ処理

Whenever presenting data, please include +/- SD or SEM. [embj.201695861 #2]

Data significance appears overestimated in some of the graph shown (e.g. Fig.1e, Fig.2b,e,Fig.3c,e…), based on the visual inspection of the images. However, it is very difficult to make a proper evaluation because no information is provided on the number of (被験者の数) or of experiment replicates performed (in case of 実験条件), nor it is indicated whether data shown represent mean or median of different experiments and whether SD or SE was used. In Fig.3a-e, data from single donors are presented, but the graphs still show SD or SE. Do they represent different replicates of a single experiment or different experiments performed at different times with (サンプル) isolated from the same donor? These information should be provided. Furthermore, the use of the unpaired t test, in place of the more appropriate paired t test, should be justified. It is possible that this is the reason why data significance seems overestimated. A paragraph reporting the statistical analyses used to determine data significance is missing and should be included in the Materials and Methods section. [embj.201695642 #2]

Because (解析条件), the (数値データ) may skew the actual (真の値). The (数値データ) should be normalized against (正規化するための対照), to show (知りたい数値). [eLife.21895 #3]

実験方法の不備、実験結果の曖昧さ、図の中に見出された矛盾点

For the PICT results, it’s sometimes not clear how the individual cell panels illustrate the numbers shown in the bar graphs. For example, in Figure 1, why is the δ 43 heterozygote nearly WT on the bar graph, while the homozygote is zero? The pictures make it look like it should be the other way around. Please clarify exactly what the bar graphs are showing: simple overlap of peaks in two dimensions, or some 3D measurement? Perhaps more pictures would help.[eLife.20832 #3]

Figure (XX) – The estimates of (数) seem surprisingly high based on the (図に示された内容) shown in the figure. Providing quantitation of these data might strengthen the case. Can the authors check the quantification or tell us how they arrived at their conclusions? [embj.201696127 #3]

Already from Figure 1 I found it very difficult convince myself that there was (結果) and hence (結論). [eLife.20832 #2]

Why (実験の結果) is not discussed, and since (実験の不備) it is also very unclear what is being observed. [eLife.20832 #2]

Given this, not only is the quantification of the (シグナル) highly questionable, but it would be essential to demonstrate the degree to which the (シグナルのレベル、信頼性). [eLife.20832 #2]

The same problems occur in Figure 2, and again here the lack of (測定) suggest yet a further complication that each image represents (著者が想定しない事象). [eLife.20832 #2]

The images shown in Figures 1 and 2 do not convince me that it is possible to estimate in any reliable way the degree of (定量・測定したい項目) and in Figure 2A even the authors’ quantitations for (定量する対象) are well within the estimated errors. [eLife.20832 #2]

But the images do not convincingly show a (事象), and here again the (実験の不備) makes quantitation very uncertain. [eLife.20832 #2]

The time course data in Figure 4 is potentially interesting, but again is based on a techniques and quantitation regime that are wholly inadequate. [eLife.20832 #2]

However, because (事実), it’s a little surprising that (論文に示されたデータの内容). Perhaps due to the particular image that was selected? It would be nice if confocal images were provided for some additional key experiments throughout the paper. [embj.201695861 #3]

対照実験の不備

Also, the authors provide no quantitation of (効果), nor a control to demonstrate that (著者が生じていないと主張する現象) in their experiment as they claim. [eLife.20832 #2]

Why did the authors use βactin for protein data normalization in Fig.4f and 5c instead of Lamp-1 that was used in the other blots? This molecule is a known hypoxia target and it would be preferable not using it for data normalization. Confirmation of findings using Lamp-1 is recommended. [embj.201695642 #2]

論文内の実験データ間での矛盾

Further, the (図で示された実験の内容) (Figure 3C) and is not consistent with the (論文内の別の実験結果).[eLife.20832 #2]

Figure 7C seems to indicate that (図で示された実験結果からの結論). However, the data as shown

in Figure 2B looks different. It is also intriguing that (実験結果). The authors should briefly comment on that. [embj.201696127 #2]

Basal expression of (遺伝子名) appears quite variable among different figures. These differences should be explained. [embj.201695642 #2]

(実験結果). (実験結果). How do the authors reconcile the fact that (実験結果)? [embj.201695861 #3]

実験デザインの不味さにより解釈が不能

Even if we accept that the data do in fact reflect (変化), we have no idea what the (シグナル) mean in terms of the (仮定する条件). [eLife.20832 #2]

アーチファクトの可能性

It is strange that (図で示された実験結果). I would like to be sure that (事象) resulted from (事象) and not from an artifact due to the (事象). [embj.201696127 #2]

Figure 4C – The evidence that (実験結果の解釈に基づく主張) is difficult to interpret as (理由:図に示された実験結果). It is possible this is an artifact of the image, but if that is the case, a quantitative measurement would be better. [embj.201696127 #3]

図作製のミスの可能性

Figure 4C – I wonder if the labeling of the figure panels was accidently exchanged? In both Fig EV4 and Fig 6B, (矛盾する図の内容). Is there a labeling mistake? If not, the authors need to explain these data. [embj.201696127 #3]

著者の主張は実験結果によって裏付けられているか?

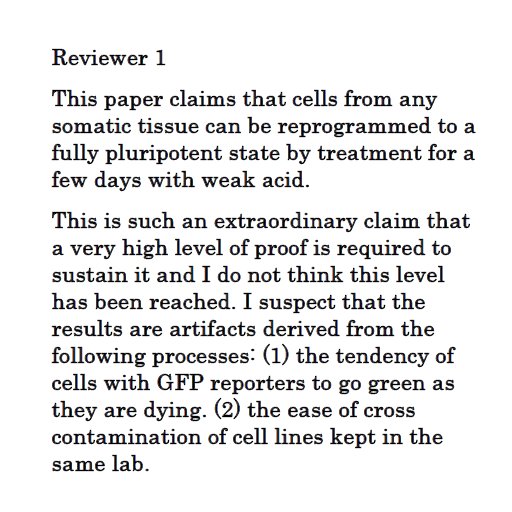

The paper proposes that (主張). This is a very novel proposal; indeed an extraordinary proposal and as such extraordinary evidence is required to support it. At present I am not sure this is the case and I will set our the questions that I feel need to be resolved. [ncomms14881 #1]

好意的な書き方

The evidence that (現象) is firm [eLife.20832 #1]

The evidence for an (事象) in Figure 3 is much more convincing. [eLife.20832 #2]

I found the conclusions developed by the authors compelling and well supported by the data. [eLife.24125 #2]

Strong evidence is presented using (測定用プローブ) and (測定手法) that (現象・解釈・主張). [eLife.24125 #2]

The results of these experiments support a role of (遺伝子名) in (現象). [eLife.21895 #1]

All of the author’s data appears to be consistent with (結論). [eLife.21895 #2]

This manuscript is of very high quality. The work is logical, the writing is clear, and the data are excellent. All of the claims made are extensively backed up by convincing data. The arguments the authors make are persuasive. [embj.201696127 #3]

データとストーリーとの一貫性

The result in Figure 4D is interesting, where the (実験結果の内容), even though they are both (実験条件). How would this result fit to the authors’ model? [eLife.21895 #1]

(実験結果). (実験結果) is completely ignored in the manuscript. It is proper to at least clearly mention (論文で言及されていなかった事象) in the Results and discuss how this (論文で言及されていなかった事象)may relate to the (研究対象としている分子の機能). [eLife.21895 #1]

データの解釈と言葉遣い

The authors need to be a little more careful about wording with respect to three issues:

–The authors should be more cautious about their conclusion that (主張 exclusively 条件). (差読者による図の読み取り). In addition, recent results from (著者) et al. (雑誌名号:頁), suggest that (知見).

–In several figures such as Figures 4B and 6B, it appears that (図から読み取れる結果)

(as the authors also note). Thus, it might be better to use the term (言葉) when referring to the

(対象).

–It is quite difficult to completely delineate the effects of (事象A) versus(事象B). For examine, in Figure 7A, (図から読みとれる観察結果). The authors are encouraged to be more guarded in how they describe these

findings. [embj.201696127 #1]

ネガティブな書き方

The major concern regarding the manuscript centers on the authors interpretation of the data to infer a direct, active role of the (タンパク質名) in (事象). [eLife.21895 #2]

This said, I found the data inadequate to support the key claims that (著者の主張). [eLife.20832 #2]

The title of this section “結果のセクションタイトル” is clearly not supported by the data. [eLife.20832 #2]

For these reasons, it is my opinion that the data do not convincingly demonstrate (著者の主張する事象(名詞)) or that (著者の主張する事象(名詞節)).[eLife.20832 #2]

In short, the questions are interesting, the technique fascinating, but the data do not support the claims and interpretations.[eLife.20832 #2]

Unfortunately, however, there is no direct evidence establishing its importance in (現象). [eLife.20832 #1]

However, the relevant figure (Figure 5C) does not make a convincing case for the(現象名), and the accompanying text (本文の場所) did not help much to convince me. [eLife.20832 #1]

Thus, the (実験何用) should have been examined. [eLife.20832 #1]

But even more importantly, the authors should have used the (本来用いるべきだった実験手法とその実験内容). [eLife.20832 #1]

別の解釈の可能性

The fact that (実験結果) is quite unexpected. The data presented here cannot rule out that (実験結果を説明するための別の解釈). [embj.201696127 #2]

However, the Western in Figure 1—figure supplement 2 shows (図に示されている内容), which would lead to a different and less interesting interpretation of the (データ名) data, with no evidence for a (著者らが主張する現象). [eLife.20832 #1]

In addition, it seems possible that the (実験結果の差読者による別の解釈). [eLife.20832 #1]

It is even possible that the (実験結果の差読者による別の解釈).[eLife.20832 #1]

The experiments showing that (実験内容と結果) are valuable, but they have not ruled out the possibility that (実験結果の別の解釈の可能性). [eLife.20832 #1]

The evidence for (現象) is interesting and valuable but it is unclear that it constitutes an important means of (現象) rather than being a byproduct of the (現象、別解釈). [eLife.20832 #1]

As is, the data provided suggest that the (実験結果) is not due either to(事象) or (事象).[eLife.20832 #2]

The authors state that (主張), despite (観察事実), and conclude that “結論を述べた本文”. However, it appears from the results presented in Figure 4g that (図で表された観察結果), suggesting (結論). Evaluation of the effects of (差読者が新たに提案する実験) would help substantiating or refuting the authors’ conclusion. [embj.201695642 #2]

The (事象) may be due to (事象), rather than a role in (事象). These (事象) might also be the cause of the (事象). I like to see data on (実験対象と実験条件). [embj.201694571 #1]

My main concern is conceptual. Although it is manifest as population frequency of expression in the OE, (主張). For this study, the authors appear to have conflated the two. It is not clear to what extent the (観察結果の解釈). There are two potential mechanisms that can result in the (観察される事象). First, (仮説), by (仮説、メカニズム). (推論). In this scenario, the (帰結). Therefore,(観察される事象の説明、解釈). Alternatively, (仮説), resulting in the (帰結). In this scenario, (解釈). The authors clearly favor the former as they conclude as such, when it is equally possible that the second mechanism can completely or partially account for the observations. It is likely that both mechanisms are at play. The authors should discuss these possibilities and clarify their position. [eLife.21895 #3]

主張を強めるための追加実験の提案

What is needed in my view is (実験内容), and to show that (現象), thereby showing that (実証したい仮説の内容). [eLife.20832 #1]

Thus, (実験アプローチ名) would be needed to achieve this important goal. [eLife.20832 #1]

It is widely accepted that (事実). I suggest the author to perform (実験). According to the author’s model, it is expected that (予測される実験結果). [eLife.21895 #3]

The analyses were all performed in (実験動物の週齢の条件). No developmental changes were captured. The authors should perform (実験) in early postnatal and adolescent mice. If (仮説), it would be expected that at early developmental stages (予測) whereas at later stages (予測). [eLife.21895 #3]

The authors state that (主張).However, no data are presented demonstrating that (主張). Experiments in which (差読者が提案する新たな実験及び実験条件) would help clarifying this point. Furthermore, assessment of (提案する実験内容) could be useful to confirm that the observed (著者の主張). [embj.201695642 #2]

Demonstrating (the effect of … 提案実験実験) would further strengthen the authors’ conclusions that (著者の主張). [embj.201695642 #3]

The most interesting result presented here is (実験結果). The authors need to show that (確認のためのレスキュー実験), or that (別の方法で同じ結果を得られるような実験). [embj.201694571 #1]

論文の体裁

好意的な書き方

Overall I found this manuscript to be a fascinating read that describes a study that is rich with significant new insights, observations and testable hypothesis. [eLife.24125 #2]

図、データの見せ方

Results shown in Figures XX would be better presented as a regular than a supplementary figure, because it reports critical data. [embj.201695642 #2]

More explanation needs to be provided for a few figures:

–Figure 1B: The conditions and observations for the (図の一部) should be mentioned somewhere.

–Figure 4C: It would be nice if the authors could provide quantitation for the fluorescence.

–Figure 6: The authors should provide a key for the graph in panel B (ideally in the figure), given

that colors of the labels in the top panel and the colors of the bars do not match precisely (especially

for the yellow bar). They should also provide an explanation for why (図から読み取れる観察事実). [embj.201696127 #1]

Some Figure Legends are not fully informative and should be expanded [embj.201695642 #2]

言葉遣い(学術用語の適切な使用)

In the second paragraph of the subsection “サブセクションタイトル”, the authors wrote, “本文の記述”. It may be better to use the term “言葉” to describe this (事象). [eLife.21895 #1]

I guess the authors are erroneously using the term RBR1 refer to the mutant? [embj.201694571 #1]

– authors should not use the term ‘astrocytes’ unless cell identity is confirmed with an astrocytemarker

However, use of the word “holoenzyme” in the pol II system has been very messy and I would avoid it. To my mind, a holoenzyme should have all the activities needed for promoter recognition and transcription initiation. There were some early papers proposing a pre-assembled holoenzyme of pol II with all the general transcription factors, but those models haven’t held up. Later papers started misusing holoenzyme to mean the Mediator – pol II complex. For similar reasons, I don’t think Rrn3-pol I would qualify as a holoenzyme. I would avoid the word altogether so as not to distract from the concept that factor interactions with the stalk and surrounding regions might help bring RNA polymerases to the promoter.[eLife.20832 #3]

言葉遣い(どれくらい断定的に書くか)

The wording in the discussion is at times too strong based on the data the authors provide. For example, on page 17, the authors intimate that (主張). Although the data that they provide shows that (実験結果から得られる結論), these data do not preclude that (別の可能性) and that (別の解釈). [embj.201695861 #2]

The authors state that “著者の主張”, but I don’t believe this is true. For example, (文献) describe (先行研究の内容). [embj.201695861 #3]

言葉遣い(国語の問題)

Some sentences are confusing and should be edited for clarification:(8箇所の指摘)[embj.201696127 #1]

図作製ミス

Fig 4C and D are incorrectly labeled “(ラベル)”. [embj.201695861 #3]

曖昧さ

I’m assuming the experiment shown in Supplemental Figure 1E was done in (実験条件)? It doesn’t explicitly say that in the Results or Figure/Figure legend. [embj.201695861 #3]

研究の意義、新規性、その研究分野の進展への貢献の度合い

研究の位置づけに関する説明的な内容

The authors’ group previously identified (遺伝子名), which are (発現パターン) (文献). The authors now address the function of (遺伝子名) in vivo by using (遺伝子名) double knockout mice. [eLife.21895 #1]

Previously, the authors discovered (発見した内容). In this manuscript, they first define the (今回の発見の内容).[embj.201696127 #3]

The authors have previously demonstrated a role for the (タンパク質名) in the (現象). This evidence, combined by the (事象), suggest that a similar important role exists in vivo. Previous evidence from several laboratories, including the author, suggest that (タンパク質名) are required for, or contribute significantly to, the (事象). [eLife.21895 #2]

好意的な書き方

The technical approach is interesting and still novel. [eLife.20832 #2]

It’s been known for quite a while that the (これまでにわかっていたこと). Several very recent papers, including this one, have shown that the (最近の知見). This report goes beyond to the recent (雑誌名) papers from (著者名) in providing in vivo evidence for this model of regulation. [eLife.20832 #3]

This manuscript addresses (and answers) a major question that arose from a previous manuscript of this (now extended) consortium which was published in eLife last year: how is (リサーチクエスチョン). [eLife.24125 #1]

This is the first study that provides data on the anatomy and (sub)cellular organization of the (部位) which led to the discovery of a new type of (事象).[eLife.24125 #1]

This is an exciting discovery. [eLife.24125 #2]

This is a significant study addressing questions not only fundamental to the (分野名) field, but also important to (研究トピック) , (研究トピック) and (研究トピック) in general. [eLife.21895 #1]

Although many more experiments need to be done to fully address the relationship between (役者たち), the current work stands as a significant progress toward this goal. [eLife.21895 #1]

This manuscript highlights the complexity of intricate interactions between (役者A) and (役者B) for specific and efficient regulation. Even more interestingly is the hypothesis presented in the discussion suggesting that (仮説). [embj.201696127 #2]

ネガティブな書き方

The (データ) are valuable, but a (実験名) was already published. [eLife.20832 #1]

The result that (実験内容と実験結果) is the most interesting finding, but the molecular mechanism is not obvious from the (データ). [eLife.20832 #1]

先行研究との整合性、適切な論文の引用

好意的な書き方

Previous work on (研究対象となった分子名) has shown that (働き). This paper uses the (アッセイ名)assay to provide convincing evidence that (研究対象となった分子の働き) [eLife.20832 #1]

ネガティブな内容

かなりキツイ物言い

P 3, line 14. Does the absence of references to other described mechanisms of (現象) mean the authors reject or simply choose to ignore them? 1,2 [embj.201695642 #1] (注:文の後の数字は差読者が附した文献の番号)

ディスカッション

The authors should discuss the possible physiological consequences of (事象1)

but not (事象2) as (条件). [embj.201696127 #1]

The references are often very old and recent refs on p(トピック) are not mentioned– the discussion should be more balanced on this and avoid strong opinions on things not investigated in the manuscript, eg: “本文の引用” [eLife.24125 #3]

差読者の判断:受理か却下か

ポジティブな表現

Overall, I think this is an interesting and important paper that would be appropriate for eLife. [eLife.20832 #3]

Taken together, I believe this paper contains many exciting findings that can be published pretty much without major changes. [eLife.24125 #1]

ネガティブな表現

Taken together, the paper is not a strong candidate for eLife, even if the authors can address all of the shortcomings in the experiments and interpretations mentioned above or below. [eLife.20832 #1]

While it is an interesting report in this area, and is of likely interest to the readers of more specialist journals in the field of (特定の研究分野名), I do not believe the work represents a significant new step forward that justifies publication in Nature Communications. [ncomms14881 #2]

まとめのパラグラフ

In summary, the paper represents a collection of three different lines of work joined by the theme of (現象名). [eLife.20832 #1]

In summary, this paper provides data that both further substantiates RBR1 role in genome maintenance and presents data supporting the more conceptually novel idea that that RBR1 plays a direct role in repair by facilitating the formation of RAD51 foci. [embj.201694571 #1]

具体的な個々のコメントに入るためのつなぎの文

I have several comments for the authors to consider, mostly concerning technical and/or interpretational issues. [eLife.21895 #1]

I have some minor suggestions for improvement: [embj.201696127 #3]

Overall, the data that the authors present is clear, and the importance of the work is quite high. The authors should be commended for the depth of their analysis. Yet there are several important changes/additions necessary before it is suitable for publication in EMBO J. [embj.201695861 #2]

査読レポートの構成

最初のパラグラフで、論文の内容を客観的な口調で要約します。これは差読者がちゃんと論文を読んで理解したことをエディターや著者らに示す意味があります。受理を勧める場合には、好意的な言葉を散りばめる人もいます。2つ目のパラグラフで、おおまかな評価を与えます。その後、メジャーコンサーン、マイナーコンサーンを具体的に述べるのが一つの典型的な書き方です。しかし絶対的な決まりがあるわけでもないので、かなり自由なスタイルで書く人もいます。

This study investigates the effects of (実験内容). The authors demonstrate that (実験結果・発見・結論). Furthermore, they report that (実験結果・発見・結論).

General comments:

Overall, the work tackles an interesting topic and sheds new light on (研究トピック). The scientific rationale for the investigation is sound and the authors present a few novel and important observations that provide a logical extension of previous work from this team on (研究トピック). The manuscript is well organized and carried out. However, some information are missing and should be provided to clarify a few issues, and additional experiments are needed to strengthen the study and further support the authors’ conclusions.

The following points should be addressed:

Major Criticisms:

Minor Criticisms: [embj.201695642 #2]

2つ目のパラグラフ(講評)の例

辛口の例

The (論文で示された内容) is certainly interesting, due to the known similarities and differences between DDR in plants and animals. The study is of high quality but in my opinion remains short in providing a sufficiently deep set of results fully supporting the major authors’ claims. One major question is how is RBR targeted to DNA damaged sites. There are a number of specific points that are listed below. [embj.201694571 #2]

要約と全体評価を一つのパラグラフにまとめて書く人もいます。

研究内容の要約と全般的な評価を一つのパラグラフにまとめた例

The paper by (筆頭著者) et al is a well written study describing an important issue in (研究領域) biology, namely the (研究トピック). In general the results are interesting and compelling, and will be of interest to (研究領域) researchers. However a few issues should be addressed to strengthen the several of the conclusions. (以下、Major pointsとMinor pointsを列挙) [embj.201695642 #3]

This paper by (筆頭著者) and colleagues describes (発見した内容). (論文で示された内容). (論文で示された内容).This provides the first description of (現象を説明するメカニズム). These results are novel and very exciting and will provide important new insight into (研究トピック), which will be of broad interest to many in the field of (研究領域) biology. Overall, the manuscript is well written and the conclusions largely supported. Some thoughts and comments to improve the paper are provided below: (以下、Major pointsとMinor points)[embj.201695861 #2]

(論文のトピックに関する既知の事実). Here the authors present convincing evidence for a second role in some aspect of (細胞内の現象). This observation has not been previously published in other eukaryotes, making it especially valuable. The most important results are (論文で述べられた発見). (発見された内容) is especially important, as one would predict just the opposite effect if (仮定の内容). The data on the (トピック) is less surprising or novel (conceptually- the experiments themselves are new). I have a few issues with the paper, some related to problems in the writing, but in other cases an experiment needs to be either improved or dropped. [embj.201694571 #1]

査読の参考に、水島 昇『科学を育む 査読の技法〜+リアルな例文765』2021/6/23 羊土社

参照した論文

- ncomms14881

- eLife.24125 eLife.21895 eLife.20832

- embj.201696127 embj.201695642 embj.201694571

参考(査読レポートで頻出する英語表現をまとめたウェブサイト)

- 英語論文の査読表現集:”1つは自分が今後査読をする際の参考にするため、もう1つは同じ悩みを抱えている研究者のために、ささやかではありますが、ここ10年くらいの間に自分が受けた査読結果を中心に、英語論文を査読するときに役に立つ表現集を作ることにしました 。”

同じカテゴリーの記事一覧