レベル1 子供向けの解説、レベル2 少年少女(ティーン)向けの解説、レベル3 大学生向けの解説、レベル4 大学院生向けの解説、レベル後 プロ向けの解説となっています。

量子コンピュータとは

「量子コンピュータ」って何?5段階のレベルで説明 | 5 Levels | WIRED.jp WIRED.jp チャンネル登録者数 43.1万

無限とは

「無限」って何? 数学者が5段階のレベルで説明 | 5 Levels | WIRED Japan WIRED.jp チャンネル登録者数 43.1万

レベル1 子供向けの解説、レベル2 少年少女(ティーン)向けの解説、レベル3 大学生向けの解説、レベル4 大学院生向けの解説、レベル後 プロ向けの解説となっています。

「量子コンピュータ」って何?5段階のレベルで説明 | 5 Levels | WIRED.jp WIRED.jp チャンネル登録者数 43.1万

「無限」って何? 数学者が5段階のレベルで説明 | 5 Levels | WIRED Japan WIRED.jp チャンネル登録者数 43.1万

ハゲタカジャーナルが世間の耳目を集めていますが、まともなジャーナルとの境目は明らかではありません。ネイチャーなんとか誌のようにバカ高い料金を課してちやほやされていながら、医学系捏造論文(=論文掲載データが実験結果と異なることを東〇大学が公式に認めたもの)を放置して知らん顔をしているところもあるので(捏造が明らかな論文を雑誌社編集部の権限で撤回しないのは相当無責任な行為だと思う)、何がハゲタカなのか最近わからなくなってきました。

まあそれはとりあえずおいておいて、捕食(predatory)ジャーナルが話題にのぼるときに、議論の的になっている出版社の一つとしてMDPIがあります。当ウェブサイトとしてはMDPIがハゲタカ出版社かどうかについての判断は避けますが、雑誌の評価を決めるのは研究者ですので、研究者がMDPIをどう思っているのか、MDPIに論文を投稿したり、査読依頼を受けて査読をしたりしたさいにどのような経験をしたのかについてネット上に公開されているMDPIの雑誌の評判に関する情報をまとめておきます。ひとつ明らかなことは、MDPIは数百もの雑誌を発行しており、研究者からみた評価は両極にまでばらついています。各々の雑誌のエディターの力量を反映するのかもしれません。

インパクトファクター(IF)の呪縛からは逃れていたいものですが、IFを気にする研究者が大半なのも確かです。MDPIの発行する雑誌の中にはかなりIFが高い雑誌もあるようです。

Cells is covered in the Science Citation Index Expanded (SCIE) in Web of Science and received a first Impact Factor of 4.829. The journal ranks 55/190 (Q2) in the category ‘Cell Biology.’ (MDPI)

how is publishing in ‘International Journal of Molecular Sciences‘ ? (ResearchGate)

最近はYOUTUBEで大学レベルの授業内容を分かりやすく解説してくれるYOUTUBERが増えてきました。また、大学も、講義をそのまま動画で公開していたりします。わかりやすい教え方の人を探してYOUTUBEで勉強するということができてしまう時代になりました。大学教員や研究者がYOUTUBERとしても活躍する例が多くなってきています。

大学生が授業で躓かないですむように、ここでは、特に大学の理数系の講義を理解する助けになりそうなYOUTUBE動画を作成しているYOUTUBER、大学の公開講義動画などを紹介します。

Chad’s Prep @ChadsPrep • チャンネル登録者数 9.48万人 • 837 本の動画 ウェブサイト:Chad’s Prep® DAT, MCAT, OAT & Science Prep Elementary Biochemistry

チャンネル佐賀大学 チャンネル登録者数 1160人

[理工学部数理分野]模擬講義「集合論」[ManabiFes]

Kenichi Bannai チャンネル登録者数 2930人

村田佳樹 チャンネル登録者数 752人

線形代数第1回 1 集合 線形代数第28回 線形空間の例

早稲田大学 早水桃子研究室 チャンネル登録者数 3.3万人

離散数学入門#0: グラフ理論へのイントロダクション,授業ガイダンス・基本的な用語の準備

Physics Demos チャンネル登録者数 7.43万人

Angular Momentum Demo: Hoberman Sphere

北海道大学バランスドオーシャン チャンネル登録者数 846人

予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」 チャンネル登録者数 91.2万人

【大学物理】熱力学入門①(概観と魅力)【非物理学科も歓迎】

慶應義塾Keio University チャンネル登録者数 8.65万人

YaleCourses チャンネル登録者数 118万人

21. Thermodynamics

Lectures by Walter Lewin. They will make you ♥ Physics. チャンネル登録者数 136万人

1:03 / 51:23 8.02x – Lect 16 – Electromagnetic Induction, Faraday’s Law, Lenz Law, SUPER DEMO

Hal Tasaki チャンネル登録者数 2150人

量子力学とはなにか:「波」と「粒子」の二重性? part 1/3

もろぴー有機化学・研究ちゃんねる チャンネル登録者数 2.36万人

Stanford Online チャンネル登録者数 35.7万人

Stanford CS229: Machine Learning I Lecture 1 – Andrew Ng (Autumn 2018)

桝 太一(ます たいち)アナウンサーが日本テレビを退社し、サイエンスコミュニケーションの研究を行うために同志社大ハリス理化学研究所の助教に着任することが、2022年01月23日(日)放送の「真相報道バンキシャ! 」の番組冒頭で本人により報告されました。

真相報道バンキシャ! 2022年01月23日 FULL SHOW Anime Smile Soule Eater

番組の冒頭で恐縮ですが、まず個人的な報告の時間を頂く事をご容赦ください。私は3月をもって日本テレビを退職し、大学の研究所員に転職することにいたしました。これまで16年間アナウンサーとして皆様に様々な情報をお伝えしてきましたが、自分の中でずっと課題であると感じてきたのは、科学的なことをテレビでもっと分かりやすく的確に伝えることができないかという部分でした。これからより良い科学の伝え方についてもっと深く考えてそれを実践していくためにはどうすればよいか考えた結果、新年度からは同志社大学ハリス理化学研究所の助教としてサイエンスコミュニケーションと呼ばれる学問分野に取り組んでまいります。なお、このバンキシャのキャスター自体は継続し、わかりやすく的確に科学を伝える方法を、番組を通して皆さんと一緒に考えて実践していくことを目指したいと思っています。それがこれからの自分の役割であり、これまで成長させてくださった皆様、そして何よりテレビを見てくださっている皆様への一番の恩返しになると信じております。どうかこれからも宜しければお付き合いください。番組冒頭から失礼しました。(真相報道バンキシャ! 2022年01月23日 番組冒頭の桝太一アナウンサーの挨拶)(太字強調は当サイト)

本当にツッコミどころが多すぎる転職で申し訳ございません‥。

こちらのリリースで、伝えられる限りの意図はお伝えできているつもりです。

よろしければ‥桝太一アナ、大学の研究員に転身 最終目標は「理系版の池上彰さん」(日本テレビ系(NNN)) – Yahoo!ニュース https://t.co/nMP1MpDlTr

— 桝 太一 (@masu_asari) January 23, 2022

妻には早い段階から相談をしていました。フリーアナウンサーになることは昔から絶対に反対されていましたが(笑) 今回は転職であり、また社会に貢献しようとする意図が明確だから、それなら止めないと言ってくれました。生活面でも、うちは妻もフルタイムの共働きなので「もし転職がうまくいかなくても何とかする」と言ってもらえたのは大きかったです。

(桝太一アナ、大学の研究員に転身 2022/1/23(日) 18:00 日本テレビ系(NNN))

京田辺キャンパスの6学部と6研究科が参加し「先端技術・情報・生命・身体・心・コミュニケーション」をキーワードに、幅広い研究テーマを展開している。(ハリス理化学研究所について 同志社大学 PDF)

桝太一アナウンサーが、日テレを辞めて大学の助教になるということで、「助教」という一般の人にはあまりなじみがない職位が注目を集めたようです(下の記事へのアクセス増加)。国立大学の助教は任期が5年+延長して5年、合計10年でその先がないという場合が多いと思いますが、私立大学の場合にはケースバイケースで2~3年の任期がついた助教もあれば、定年制の助教もあります。

関連記事 ⇒ 大学の助教とは?年収、仕事、キャリアパス

- 院生の2年間はほぼアサリ漬けの毎日でした。

- 研究者として大学に残るか、就職するかは本当に迷いました。…大学院1年のとき、迷いに迷ったあげく、西表島に行きました。…島にいて、何度となく自問しました。仮に研究者として大好きなこの島に来たとして、自分はここで骨を埋める覚悟ができるだろうかと。…僕に研究者は無理だと思い、メディアに就職することを決めました。

- 桝太一(ます たいち) 1981年千葉県生まれ。日本テレビアナウンサー。東京大学理科二類入学、同大学農学部水圏環境専修卒業。同大学大学院農学生命科学研究科終了後の2006年、日本テレビ入社。

(Webナショジオ・インタビュー 桝太一 第3回 アサリ漬けの日々と西表島の決断 ナショナルジオグラフィック)

NHKの土曜ドラマ『今ここにある危機とぼくの好感度について』の第2話の中で研究不正の話が取り上げられたようです。

岸谷教授は「整えて」という言葉で、日常的に論文データの改ざんを指示していた。けれども、不正を追及されて「今度は言葉の意味の方を変えてきた」。「整えて」は、データの改ざんではなく「机の上を掃除しろ」という意味であると研究室内に周知徹底したのだ。(『ここぼく』が告発する意味の捏造 松坂桃李演じる危機感のない主人公のリアル 2021/5/2(日) 6:05 リアルサウンド YAHOO!JAPAN)

理屈じゃうまく言えへんけどなんか好きなドラマシーンベスト10には間違いなく入るBGMも絶妙で鈴木杏さんは最強

このあとの、何か大事なものを失った気がするけどそれが何かも何で埋めていいかもわからず、とりあえずふわとろオムライスを食べる彼もまたいい#今ここにある危機とぼくの好感度について pic.twitter.com/VZdUG0bGR7— マツダミう🦕 (@uuuu00s) May 4, 2021

元カノで非正規研究者のみのり(鈴木杏)は、岸谷教授(辰巳琢郎)の論文不正を世間に告発。大学当局は本調査に乗り出すことを余儀なくされる。だが、理事の須田(國村隼)らから過小報告のプレッシャーを受けた調査委員・上田教授(国広富之)が‥

(【土曜ドラマ】今ここにある危機とぼくの好感度について(2) 5/1(土) 午後9:00-午後9:49 nhk.jp)

私自身は責任者ではないものの、同ドラマに研究不正調査考証という形で協力させていただきました。ストーリーに責任を負う立場ではないのですが、そのような形で協力させていただいた立場としてはコメントしないわけにはいかないだろうということで、この件について、以下、コメントします。

「今ここにある危機とぼくの好感度について」第2話について Masaki Nakamura 2021/05/04 00:02 note.com

上のノートでは研究不正調査に関して一般論が説明されていました。かなり抑制の効いたコメントで、正直、自分はもどかしいものを感じます。

上のノートでは、”ドラマではかなり誇張されて描かれているとはいえ、本ドラマで描かれているような形での研究不正調査への介入が” とドラマだからオーバーに描いているかのようにも説明しています。また研究不正隠蔽の描き方に関して憤っている大学教授もおられるようです(下のツイート)。しかし、私はOrdinary_Researchersの告発に対する東大の行動や、岡山大の事件などを見れば、むしろドラマで描かれた内容よりも今日本で現実に起きていることのほうがもっと恐ろしいと思います。ドラマでは告発したポスドク一人がキャリアを潰されただけかもしれませんが、岡山大では告発した教授二人が解雇の憂き目にあっているのです(ポスドクを軽んじるつもりはありませんが、ポスドクよりはるかに立場が強いはずの教授ですら学長に解雇されているという意味です)。要職についておられる方々はそうそう本音を表明できないとは思いますが、それにしても、正直、この温度差は一体なんなんだろうと思ってしまいます。

匿名掲示板には、匿名A氏による下のような書き込みもありました。真偽のほどは自分にはわかりませんが、Ordinary_Researchersの告発に関する東大のあの支離滅裂でデタラメな対応を目の当たりにすると、この文章が非常にリアリティを帯びて感じられます。

(捏造、不正論文、総合スレネオ50 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/life/1555990307/770-n)

上はドラマを見ずに書きましたが、第1話を見て少し細かいストーリーがわかったので書き直します。第1話では、研究不正がなかったことにするために、告発した女性が昔好意を寄せていた男を近づけて抑え込もうとしたり、この女性ポスドクが任期切れで行先がないので助教の口を与えるかわりに黙らせようとしたりしていたり画策していました。そんな目論見は見透かされていたわけですが、このようななりふり構わぬ裏工作が本当に有り得るのかというと、あり得なくないかもしれないけれどもそうそうないんじゃないのと思います。コメディー仕立てにするために、ドラマの制作者が思いっきりありそうにないことを持ち出したのかなと思いました。その一方で、森友事件のように悪いことをした連中がみな出世していたという現実もありますので、見て見ぬふりをできる人間がいい職に就くという現実からして、絶対にないとも言えない気がします。

ドラマの内容と同様、全国いたるところの大学でクロがシロにされているように見えます。クロがシロになる過程を想像力によって補って荒唐無稽なコメディーにしてリアリティを出しただけのこと。阪大医学部の疑惑論文で不正なしとされた調査内容を全て公開してから言ってほしいです。でなきゃ無責任。 https://t.co/LmnBXyxo7P

— 日本の科学と技術 (@scitechjp) May 6, 2021

第2話まで見ました。ネタバレになりますが、女性ポスドクの木嶋みのりが自分のラボで起きている不正を告発すると決めたときに相談した教授が、研究分野が近いから調査委員を引き受けると言ってくれて、しかし気苦労のせいか理事たちの強硬な姿勢のせいか途中で倒れてしまい、学内一の変人教授に一時的に調査委員長のおはちが回ったのですが、その変人教授がスナックで暴力行為を働いたのがすっぱ抜かれて停職処分となり、回復したくだんの教授が再び調査委員長を務めるのですが、大学から懐柔され、来年度の研究予算を倍増するから穏便に済ませるということを受け入れてしまったようです。

こんなこと(買収)が実際に起こるのかと言えば、まああり得ないんじゃないかと思います。東大医学部の不正調査を見てもわかるように、医学部の不正の調査には他大学の医学部の研究者を調査委委員長に当てたわけで、買収するまでもなく医学の権威たちに忖度せざるをえない人達を調査委員長や調査員にしたのだろうと思います。調査委委員は公開されなかったので、自分の推測にすぎませんが。理学部の不正を担当したメンバーが、同時に医学部の調査まで引き受ければ、不正なしの1行で済ませることなどあり得なかっただろうと思います。

NHKがフィクションのドラマの中で不正調査委員長を大学が買収したことにしたことを問題視するよりも、実際に日本で起きていることが、不正調査委員長や調査委員が忖度したのではないかと強く疑われるような調査報告書になっていることのほうを問題視すべきでしょう。不正調査報告を一切せずに不正なしで済ませているような大学の関係者がNHKにケチをつけるのは、感覚がマヒしているような気がします。

逆、むしろ評価は高まる。全く賛成しかねる。 ”不正が認定されなかった場合、調査が行われたことも含めて公表しないこととなっています。‥不正を行ったという疑いを受けるだけで、研究者としての評価が損なわれる可能性があるため、必要なことではあります。”https://t.co/HaL36wLPaQ

— 日本の科学と技術 (@scitechjp) May 5, 2021

不正がない場合には調査内容を報告しなくて良いということにすると、研究機関が一言「不正はなかった」というだけで、不正は完全に隠蔽できてしまいます。東大は調査報告書の全面開示を拒んでいますが、わずかに開示された部分だけでも、手作業が通常だとか、不正としか思えない記述、支離滅裂な文言が垣間見えます。ですから、東京大学医学部に関する調査と判断が本当に妥当性のあるものだったのかどうかを第三者が検証できるように、すべての調査内容を公開すべきだと自分は考えます。

Ordinary_Researchersによる東大医学部論文不正疑惑の指摘を、東大がどう扱ったのかをご存じないのでしょうか。東大の説明ではエラーバーを手描きするのが通常の作業らしいですが、阪大医学部でもそれが通常でしょうか。 https://t.co/tuZygzc99E https://t.co/LmnBXyxo7P

— 日本の科学と技術 (@scitechjp) May 5, 2021

ここぼくの研究不正調査考証を担当された先生、調べたら昨日怒りまくってた総長候補と同じ阪大の准教授。この先生に学内で火の粉が降りかかりませんように…。

— きー (@amashokulove) May 3, 2021

研究不正の委員がいかに真摯に調査をしても、大学の執行部が隠蔽に走ったら、研究不正は正されません。その真摯に調査した内容を全て公開し、第三者に不正の有無を検証してもらえる制度を作ることが必要だと思います。 https://t.co/l9XPMGpKU0

— 日本の科学と技術 (@scitechjp) May 5, 2021

「今度は、言葉の意味の方を変えてきたんです」

「言葉の意味を変えて、不正を隠蔽する」のも、どこかで見たことありますね……#今ここにある危機とぼくの好感度について #ここぼく— おなか (@HNamachiri) May 1, 2021

いや~~凄いドラマ作ったね!何が凄いって、ポスドクによる論文不正の内部告発という一般人が取っ付き難い問題を(めっちゃ綿密に取材してるよねこれ)、神崎というキャラクターを主人公に据えることで誰もが見やすいTVドラマに仕立て上げていることよな…

#今ここにある危機とぼくの好感度について— いづこ@2y3m♂ (@imaizuco) April 29, 2021

まだ途中なのでどんでん返しがあるのかもしれないけど、研究不正を指示した大物教授が結局生き残り、告発したポスドクが大学を辞めて去っていくあたり、ほんとリアルというか、現実だよなと…。

— 榎木英介 病理医(無所属現)、科学・医療ウォッチャー (@enodon) May 1, 2021

#今ここにある危機とぼくの好感度について 変えたい。変わるかもしれない。変わりたい。でも、結局変わらない。問題の本質は隠蔽され、声をあげた者は静かに葬られ、外野は次のニュースに飛びつき、小さな正義感はふわとろオムライスと一緒に胃の奥に流し込まれる。皮肉が効きすぎていて脱帽の出来。

— 横川良明㊗️#推し本2刷決定! (@fudge_2002) May 2, 2021

『今ここにある危機とぼくの好感度について』第2話も面白かった。

いまの状況にダイレクトに重なる保身に不正に隠蔽に圧力という嫌ーな話を、喜劇の範疇を崩さずに描く妙味。

松坂桃李さんと鈴木杏さんのハイレベルな掛け合いが良い… https://t.co/y3TI9Mz8rr

— SYO(映画ライター) (@SyoCinema) May 1, 2021

鈴木杏の「だめ」にひっぱたかれた。重く深くやりきれないテーマをしっかり生々しく残酷に、それでいてライトにポップに描くのものすごいなあ。告発したポスドクに共感して義憤を駆り立てられながら、主人公にも感情移入させられて身につまされる。#今ここにある危機とぼくの好感度について#ここぼく

— 萩(鑑賞しました) (@hagi_kansyo) May 1, 2021

#今ここにある危機とぼくの好感度について

なんだこのドラマ。面白すぎる。

1話で度肝を抜かれたけど2話の後味はヤバい。上質な映画を観終わった感覚。

杏ちゃんの最後のセリフがとにかく切ない😭キャラクターそれぞれが自分含め周囲の人間に必ずいるタイプ。

あるある共感で最高に笑える🤣— butchgiri (@deya_suke) May 1, 2021

#今ここにある危機とぼくの好感度について #ここぼく

第2話も良かった。めっちゃ良かった。日本社会のことなかれ主義がぶっ壊したものを告発してる。勧善懲悪エンドよりずっと痛烈に。神崎君とみのりちゃんの別れのシーン、ヨーロッパ映画のような余韻に痺れた。松坂桃李さんと鈴木杏さんにスタオベ。— みきまな (@IROTAKAZUSTAM) May 1, 2021

今夜も鈴木杏さん、良かったー✨

笑顔が切ない。

ここぼく。を観ているとやるせない気持ちになる💦 pic.twitter.com/pCoxavQveV— NAONAO🍑✨💎 (@tori_misawa) May 1, 2021

ううう苦しい…。最後の苦さで、池田成志の怪演に爆笑したのも飛んでしまった。みのりちゃんが鈴木杏でよかった。素晴らしい女優だ。

告発者はかくも弱い。その組織を愛するゆえなのに、組織から全力で潰される。いろんな事件が浮かぶ。#ここぼく #今ここにある危機とぼくの好感度について

— のだま (@hhelibe_m) May 1, 2021

怒りや正論を「わかるけど」とスルーしている主人公は、私たち自身の写し絵。「関係ないし」と思ったとき私たちも壁の向こうの「声の届かない人たち」の一人になっている。

当事者意識のない主人公を私たちは嗤うけど、実は鏡を見てるだけ。そういう恐ろしいドラマ。 https://t.co/gIXRFXVSo9— たじま (@analogfan) April 25, 2021

「だからもう、極力意味のあることは言わない。な~んか言ってるけど、なにも言ってないってのが一番いいんです。」笑

めちゃおもしろいドラマ。さすが渡辺あや。ブラック過ぎ。そしてテーマは重く、鋭い。

松坂桃李のちょっとした表情、セリフ回しを聞くだけでも楽しい。

https://t.co/XBUvyT2gca— つぶあん (@onfire903) May 1, 2021

「#今ここにある危機とぼくの好感度について」初回の台詞書き起こした。

「本当権力持ってる人たちって、見下してる人間に対して想像力ないよね。君もね、見下すのは勝手だけど見くびるのはやめた方がいいよ」

「もう絶対このままじゃダメだって、みんな分かってる。だけど誰も止められない」#ここぼく pic.twitter.com/lzWuotRiVg— おなか (@HNamachiri) April 30, 2021

NHKドラマ「今ここにある危機とぼくの好感度について」1話のクライマックス 2021/04/25 rena rerena

ZOOMなんて言葉は今年の4月前には聞いたこともなかった人が多いかもしれませんが、新型コロナウイルス感染防止のため大学での授業がオンライン化されて、大学関係者にとっては使いこなせないと困るツールになりました。大学要因のみならず、ピアノ教室や音楽教室、その他お稽古事の先生もオンラインレッスンを行うときにZOOMが使われる場合があるようです。

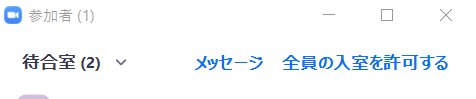

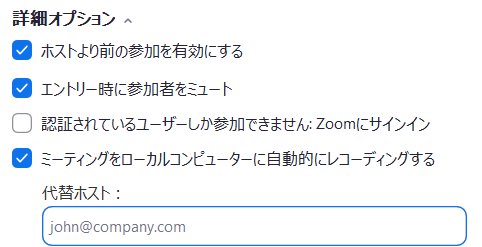

自分がホストになってZoomでセミナーを実施するときの要点を纏めておきます。

オンラインだから何人でもミーティングを視聴できるのかと思ったら、そうではありませんでした。ホストのアカウントがベーシックユーザー(無料)の場合は100人までしか参加できません。そのうえ、時間制限もあります。

ベーシックユーザーは、最大100名の参加者のミーティングを開くことができます。3名以上の参加者が参加するミーティングは、40分後にタイムアウトになります。(ベーシックプランとライセンスユーザーはどう違うのですか? 管理者のよくあるご質問(FAQ) ZOOMヘルプセンター)

40分だとセミナーなどを開くにはギリギリ不十分ですので、最低限、プロバージョンが必要だと思います。有料版でもプロバージョンだと参加人数はやはり100名なのですが、有料版の特徴として、機能拡張というオプションを購入することが可能で、例えば参加人数500人までというオプションを追加購入することができます。

Zoomのソフトウェアを立ち上げると、ビデオカメラのアイコンで「新規ミーティング」というものを選べます。これをクリックすれば、いきなり動画配信画面になります。もちろん参加者を募っていなければ誰も視聴していない状態ですが。Zoomミーティングのウインドウの下部に表示されている「参加者」をクリックすると、画像の右側に現在参加中の参加者のリストが表示され、下部の「招待」をクリックすれば、新たに参加者に対して招待メールを出すことができます。「連絡先」と「メール」と選べるので、「メール」を選び、「デフォルトメール」、「Gmail」、「Yahooメール」のうち自分が普段使っているGmailを選びます。するとウェブブラウザでGmailの編集画面が開き、「開催中のZoomミーティングに参加してください」という表題とともに、本文には「Zoomミーティングに参加する」というメッセージとURLのリンク、ミーティングIDとパスワードが書かれていますので、招待したい人のEメールアドレスを入力して送信すれば、招待メール受信者に参加してもらうことができます。大事なこととして、参加者がリンクをクリックしてミーティングに参加しようとしたときに、すぐには参加できず、ホストが「待合室」に待機している参加者を「承認」をする必要があります。

Zoomを立ち上げた最初の画面で、カレンダーアイコンの「スケジュール」をクリックすれば、Zoomの会合を開催する日時を入力できます。

ミーティング開始時にホストや参加者のビデオをオンにしておくかオフにしておくかが選べます。ここをオフにしても、もちろん、「コンピューターでオーディオに参加」をクリックして実際のミーティングに参加し、その画面上で(画面にカーソルを持ってくることで下部にメニューが表示される)、ビデオのオンオフを切り替えることができます。

「詳細オプション」をクリックするとオプションを選ぶことができて、「ホストより前の参加を有効にする」ことや、「エントリー時に参加者をミュート」すること、さらにには「ミーティングをローカルコンピューターに自動的にレコーディングする」ことが選べます。

招待された参加者側のアクションとしては、Zoomミーティングに参加する のURLをクリックすると、「Zoom Meetingsを開きますか?」というメッセージが出て、「Zoom Meetingを開く」をクリックすれば、Zoomのアプリケーションが立ち上がり、「ミーティングのホストは間もなくミーティングへの参加を許可します、もうしばらくお待ちください。」というメッセージが表示されます。このとき、ホスト側では、画像の右横の「参加者」の欄に、「待合室」というものが表示されてそこに参加者が表示されています。カーソルを当てると、「許可する」か「削除」かを選べますので、「許可する」をクリックすると、参加者が無事ミーティングに参加でき、画像が配信されます。

ホスト側が待合室にいる参加者を承認しない限り、参加希望者は待ちぼうけをくらいます。授業に参加したい学生がいるのにうっかり「教室内に入らせない」状態にするとかなりマズいことになりますので、要注意です。

参加者が自分のPCで参加しようとすると、ホスト側のZOOMでは「待合室」にその参加者が現れます。ホスト側が参加差を承認して初めてその参加者がミーティングに参加できるのですが、参加者が多数の場合には待合室の参加者を一括して承認することもできます。待合室に2人以上いる場合には、

「全員の入室を許可する」というボタンが表示されるので、そこをクリックします。

ZOOMはもともとデフォルトで参加できたのを、セキュリティの問題が発生したために、待合荷室に一旦入れてからの「許可」がデフォルトに変更されたようです。自分でセミナーをホストして、しゃべっている最中に遅れてきた人を許可するのは大変すぎるので、参加者を無条件に入室させたい場合もあるかと思います。その場合には、「ミーティングの編集」画面で、「セキュリティ」の項目にある「待合室」にデフォルトで入っているチェックを外して、保存してやれば、誰でもアクセスリンク(ミーティングIDとパスワード)を知っている人が自動的に参加できます。

パワーポイントの資料であればそれを起動した状態で、「画面の共有」ボタンをクリックすると、共有したいファイルが選べますので、パワポ資料を指定してやれば、それ以降はそのパワポの操作が参加者全員と共有できます。新型コロナウイルスが蔓延る前に、講演会場でパワポ資料をスライドとしてプロジェクタに投影したときと同じように、プレゼンテーションを行うことができます。何もファイルを指定せずに「画面の共有」をした場合にはデスクトップの画面が共有されるので、見られたくないものがデスクトップ上にある場合は要注意です。

ZOOMでプレゼンテーションを配信して、同時にそれを録画することは非常に簡単です。最初のミーティングの設定時に録音をするという選択をしておくこともできますし、ミーティングの最中に録音、一時停止、停止ボタンをクリックすることで対処できます。録画されたファイルはウインドウズの場合、ドキュメントフォルダの中のZOOMフォルダの中に生成されます。もう少し細かく設定したい場合には、配信画面の下部にあるメニューのなかのビデオのアイコンの横の^をクリックするとメニューが表示されるので、「ビデオ設定」を選びます。さらに「レコーディング」を選択すると、録画ファイルの保存フォルダを変更したりできます。自分が確認したのは無料版ZOOMの場合ですが、デフォルトで「共有画面」だけが録画されるようです。

ZOOMでプレゼンを行う場合に、通常のスライドでレーザーポインターで指し示すようなことをやりたいと思います。カーソルだと見にくいですし。その場合は、ミーティングのメニューで「コメントをつける」を選ぶと、オプションが現れます。

ZOOMでセミナーをやった場合、聴衆からの反応がわからないので、しゃべっていて非常に不安になります。そもそも自分の声や映像は届いているのか?相手はそこにいるのか?自分のセミナーを見てくれているのか?PCの画面が一つしかないと、スライドを映しただけで場所がいっぱいですが、デュアルモニタをつかえば、スライドを表示する画面と、参加者を表示する画面とを分けることができます。

設定方法は、ZOOMの編集画面で「デュアルモニタの使用」にチェックを入れればよいようです。(実際には試していない)

ホストには参加者を許可するなど様々な権限があすが、演者がホストだとプレゼン中にそのようなタスクをこなすのは大変でしょう。ZOOMにはホストの権限を他の人にも孵化する機能があります。これは無料版にはなく、プロ版以上が必要なようです。プロ版の例ですが、ミーティングの編集」から、「詳細オプション」を選ぶと、「代替ホスト」の入力画面が現れます。

ここにホストと同じ所属のメールアドレスの人で、プロバージョンのZOOMを使っている人であれば、ホストの権限を付加することができるようです。

プロ版の場合、ホスト数は1、参加者数は100人までで、一か月あたり2000円です。最大500人の参加者を許容する「大規模ミーティング」というプランを別途購入すると追加料金が一か月6700円でした。頻繁にミーティングやセミナーを開く人ならともかく、たまにしか使わない場合には、けっこうな金額だと思います。Set NextGEN featured image

ノートPCにもマイクは内蔵されており、とりあえずの会話には困らないのですが、ZOOMでセミナーを主催するとなると、やはり良い音質で届けたいもの。セミナーを動画保存して、後からみんなに視聴してもらう場合にも、やはり音声が悪いと動画コンテンツの質が良いとはいえなくなります。マイクはせいぜい数千円で入手かのうなので、外付けのマイクを使うことをお勧めします。

宇宙際タイヒミューラー理論は京都大学の望月博士が創始した数学の新たな領域で、この理論を理解できる人は世界でも数人しかいないそうです。そんな難解な理論を小中学生に理解してもらおうという無謀な試みがドワンゴらによりなされました。それが、下の講演会。なんだかわかったような気にさせてもらえて、満足感があります。

abc Conjecture and New Mathematics: English translation Apr 27, 2018 abc Conjecture and New Mathematics : translation pj

「IUTeich」(宇宙際タイヒミューラー理論)ですが、様々な既存の理論の上に成り立っているそれなりに高級な理論なので、修士課程の段階で直接IUTeichの勉強を始めるのはちょっと難しいと思いますが、… (望月新一を指導教員に志望する学生・受験生諸君へ 宇宙際幾何学者望月新一ウェブサイト)

EurekAlert!(ユーレックアラート)という英文プレスリリースサイトがありますが、このEurekAlert!で論文発表の成果を世界に向けて発信している大学のランキングを作ってみました。方法は、日本語サイトや、Advanced SearchのNews Sourceで目についた大学をサイト内検索し、結果を羅列しただけです。漏れに気付いた場合適宜追加します。

こうしてみると、大学の規模や論文数と英文プレスリリース数は必ずしも比例しないことがわかります。英文プレスリリース数の多さは研究広報の努力の賜物なので、それがわかる取り組みも併せて紹介します。

最初の数字は2019/07/15に調べたもの。→の後の数字は、2021/02/13に調べた件数です。増加を見てみると、横浜国立大学9→30、東京農工大学17→51、JST18→54、信州大学21→70、東京理科大学10→83など、英文リリース投稿に力を入れている大学・研究機関がわかります。京大が規模の割に意外と少ないのが不思議。私立大学の中では東京理科大学が早稲田の倍の発信数で、ダントツのトップ。慶応大学(Keio University)が見当たらないのは謎。

大学の国際化のために、英文プレスリリースを出して大学の成果を国際的に発信してみてはいかがでしょうか。たいしてお金をかけずに研究大学としてのプレゼンスを世界に示すことができます。

さて、「英語による研究成果の発信」において1位はどこかというと、「3位じゃダメなんです」の大阪大学でした。大阪大学、ぶっちぎりの一位ではないですか!

大阪大学 (Osaka University) 329 → 461 results found

理化学研究所 (RIKEN) 320 → 338 results found

東京工業大学 (Tokyo Institute of Technology) 165 → 293 results found

自然科学研究機構 (National Institutes of Natural Sciences; NINS) 190 → 278 results found

沖縄科学技術大学院大学(Okinawa Institute of Science and Technology; OIST) 197 → 276 results found

東京大学 (University of Tokyo) 126 → 272 results found

北海道大学 (Hokkaido University) 178 → 264 results found

東北大学 (Tohoku University) 167 → 259 results found

京都大学 (Kyoto University) 162 → 207 results found

筑波大学 (University of Tsukuba) 85 → 199 results found

名古屋大学 (Nagoya University) 135 → 196 results found

神戸大学 (Kobe University) 106 → 174 results found

金沢大学 (Kanazawa University) 102 → 166 results found

熊本大学 (Kumamoto University) 96 → 135 results found

広島大学 (Hiroshima University) 87 → 111 results found

豊橋技術科学大学 (Toyohashi University of Technology) 68 → 109 results found

東京医科歯科大学 (Tokyo Medical and Dental University) 45 → 84 results found

東京理科大学 10 → 83 results found

情報・システム研究機構 (Research Organization of Information and Systems; ROIS) 44 → 77 results found

東京大学生産技術研究所 (Institute of Industrial Science) 38 → 74 results found

信州大学 (Shinshu University) 21 → 70 results found

名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所 (Institute of Transformative Bio-Molecules; ITbM) 61 → 68 results found

科学技術振興機構 (Japan Science and Technology Agency; JST) 18 → 54 results found

東京農工大学 (Tokyo University of Agriculture and Technology) 17 → 51 results found

九州大学 (Kyushu University) 26 → 50 results found

カブリ数物連携宇宙研究機構 (Kavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe) 29 → 43 results found

早稲田大学 (Waseda University) 27 → 43 results found

東京都立大学/首都大学東京 (Tokyo Metropolitan University) 22 → 42 results found

奈良先端科学技術大学院大学 (Nara Institute of Science and Technology; NAIST) 20 → 38 results found

情報通信研究機構 (National Institute of Information and Communications Technology; NICT) 16 → 30 results found

横浜国立大学 (Yokohama National University) 9 → 30 results found

物質・材料研究機構 (National Institute for Materials Science; NIMS) 15 → 23 results found

大阪市立大学 (Osaka City University) 6 → 23 results found

名古屋工業大学 (Nagoya Institute of Technology) 15 → 19 results found

東京都医学総合研究所 (Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science)3 → 14 results found

名古屋市立大学 (Nagoya City University) 2 → 12 results found

ATR 脳情報研究所 (ATR Brain Information Communication Research Laboratory Group) 4 → 8 results found

立正大学 (Rissho University) 2 → 4 results found

学習院大学 (Gakushuin University) 3 → 3 results found

東邦大学 (Toho University) 1 → 3 result found

Soka University 1 → 1 result found

宮崎大学 (University of Miyazaki) 1 → 1 result found

大分大学 (Oita University) 1 → 1 result found

英文プレスリリースを打つとなると、科学研究の場合はEurekAlert!一択ではないかと思いますが、意外とEurekAlert!を知らない研究者が多いようです。また名前は知っていてもなんとなく敷居が高いと感じる研究者も多いように思います。実際にEurekAlert!に英文プレスリリースを掲載してもらうのは非常に簡単ですし、誰でも可能です。トップジャーナルの論文だけが掲載されるわけでは全くありません。一番大変なのは、プレスリリースの原稿を英語で書く部分だと思います。特に、新聞に掲載されるような、一般市民の読者にアピールするこなれた英文で自分の研究成果をわかりやすく伝える必要があります。というか、新聞記者の目に留まるようなタイトル、サブタイトル、abastract(第一パラグラフ)を書けるかどうかが勝負。

関連記事 ⇒ EurekAlert!(ユーレックアラート)の利用方法とよくある誤解について

日本の医科大学や大学の医学部の紀要の中にはインパクトファクターが付与されている学術誌がいくつかあります。

Journal Citation Reports(JCR)2016 年版に収載される学内誌は 5 誌ある。Tohoku Journal of Experimental Medicine (東北大学),Journal of Nippon Medical School (日本医科大学),Nagoya Journal of Medical Science (名古屋大学),Yonago Acta Medica (鳥取大学),Acta Medica Okayama (岡山大学) (国内医学部における,学内刊行誌・紀要誌の計量的分析 -国際誌を志向する学内誌の特徴と,引用文献の動向- 城山泰彦 (KIYAMA Yasuhiko) 順天堂大学学術メディアセンター PDF)

インパクトファクター=1.423(2017年)

インパクトファクター=1.016(2017年)

2010年5月に,トムソン・ロイター社の担当者から,インパクトファクター取得のための基本情報を聞く機会があった。データベースに収録される雑誌のセレクションプロセスとジャーナル収録基準4)が公開されているが,担当者の説明では,1)自薦・他薦により年間に評価するジャーナルが2,000点近くになること,2)しかし,採択されるのはその内,10〜12%にすぎないこと,3)収録の決定は,通常少なくとも3号分にっいて調査されるということであった。 …

Nagoya J Med Sciを申請した後は,1)International Advisory Boardなど編集委員の拡充を行い,2)投稿規定を改訂して,ネイティブ・スピーカーによる英文校正費用と掲載費用について明確にし,利益相反の開示を必須にして,3)投稿規定に沿った参考文献の書き方を補助するため,EndNote Output Styleを用意して,4)バックナンバーを電子化してホームページに追加登録し,5)Directory of Open Access Journals(DOAJ)5)に登録して,学術雑誌としての整備を進めてきた。(オープンアクセス・インパクトファクター・XML−Nagoya J Med Sciの現場から一 PDF jstage.jst.go.jp)

インパクトファクター=0.625 (2017年)

インパクトファクター=0.588 (2013年)

関連記事 ⇒ 英文校正業者の選び方と英文校正の利用の仕方

* 特定の会社やサービスを勧める意図は全くありません。順不同。説明文はウェブサイトからの部分転載。

YOUTUBERが職業として成立する今の時代、サイエンスをわかりやすく説明するユーチューブチャンネルも数多くあります。科学分野のユーチューバー・ユーチューブチャンネルを主観で選んで紹介します。

個人運営から、大企業のものまで、ごちゃまぜです。(順不同、適宜入れ替えあり)

Dr. Michael Greger(マイケル・グレガー医学博士)のユーチューブチャンネル。

Michael Greger (Wikipedida)

nutritionfacts.org

Should Vegans Take DHA to Preserve Brain Function?

科学教師が主催するユーチューブチャンネル。効果的な科学教育とはどんなものであるべきかなど、なるほどと思わされることが多いです。

Bozeman Science

What’s the Best Way to Teach Science?

Minute Physics VIDEOS ABOUT THE UNIVERSE (BY HENRY REICH) minutephysics.com

生きることの意味は何か、その本質が下の動画の冒頭に紹介されていて面白い。

The purpose of life is to hydrogenate carbon dioxide. (Michael Russel)

Life is nothing but an electron looking for a plae to rest. (Albert Szent-Györgyi)

What is the Purpose of Life? (Big Picture Ep. 5/5)

Kurzgesagt – In a Nutshell Kurzgesagtはドイツ語で、In a nutshellの意味

What Are You?

Vsauce 心理学、脳科学。

The Science Asylum. A bi-monthly science show hosted by Nick Lucid, the resident physicist (scienceasylum.com). ホストを務めるNick Lucid氏が解説。 4 Crazy Things About Quantum Physics

ScieShow Space (Created by Hank Green) 宇宙(Space)の話題。

サイエンスに関するあらゆる分野をカバーする以上に教育的な内容。

Gross Science Bizarre stories from the slimy, smelly, creepy world of science. GROSS SCIENCE from NOVA is produced by WGBH for PBS Digital Studios.

ジョベかと思ったら、JoVEはジョウブ、ジョーブと読むようです。

JoVEが初めて世に登場したときは、実験のやり方の実際が動画で見られるとは、なんて画期的なんだと思いました。それから長い年月が経ってJOVEの動画も随分増えましたし、JoVEも勧誘メールを無差別に?論文著者に対して送り付けてきているようです。JoVEからメールをもらった研究者の、「JoVEってどうなの?」、「動画作ったほうがいいの?」という声をよく耳にします。

そこで、JOVEについて自分の印象をまとめておきます。個人的な偏った見方に過ぎないことはご理解ください。

科学論文のマテリアルズ&メソッズ(Materials and Methods)セクションを読んでも、自分がやったことがない実験の場合にはチンプンカンプンなことが多いです。実験手技を文字で説明されるよりも映像で見ることができればわかりやすいのに、という思いに答えたのがJoVEなわけです。

Academic Video Publishing: Moshe Pritsker, PhD, CEO, Co-founder JOVE Publishing (1 of 2)

創立者は、Moshe Pritsker博士ら。

JoVEは2006年にKlaus KorakとMoshe Pritsker,Nikita Bernsteinらによって150万ドルをかけて米国において創刊された,初めてのオンラインビデオジャーナルである。CEOであるMoshe Pritskerの仕事は編集や出版の過程の調整,ビジネスモデルの確立やマーケティングといった通常の学術雑誌の編集長として行う仕事のほかに,IT関連や動画の撮影,編集システムや投稿システムの確立や改良,研究機関への広報やPRなど多岐にわたる。彼の積極的な働きにより,オンラインビデオジャーナルJoVEのシステムの確立に成功している。(JoVE オンラインビデオジャーナルの可能性 駒田 致和,高雄 啓三,中西 和男,宮川 剛 2009)

自分および周りの研究者の状況から判断して、JoVEは論文を出した人になら誰に対してでも勧誘メールを送りつけているようです。別に「あなたの論文が凄いから」とか、「あなたの論文の実験手技は動画で説明したほうがわかりやすいから」という理由ではないみたい。悪く言えばスパム的な営業かも…(?💦)。まあ、向こうもビジネスですから。そのため、JoVEから勧誘メールが来たけど、どうしよう?と悩む研究者も多いのではないでしょうか?

JoVEの巷の評判はどうなんでしょうか?

Does anyone have experience with the Journal of Visualized Experiments? (ResearchGate)

スパム的に勧誘メールを送り付けていることや、価格の高さを快く思わない研究者がいるのは確かなようです。

たまにJoVEが研究者から動画を買い取ってくれるの?と勘違いする研究者もいますが、違います。普通の論文掲載と同じで、研究者がJoVEに高いお金を払って動画を作るのです!なお、JoVEの動画はJoVEを購読している人しか視聴できません。JoVEのウェブサイトで視聴できる動画が一部あるのは、著者が追加料金を払ってフリーアクセスにしているからです。

Standard access: $2,400

Open access(optional): additional $1,800 (https://www.jove.com/publish/editorial-policies/)

1800ドル追加してフリーアクセスにするかどうかは懐と相談でしょうか。自分はいつもJoVEのサイトで良さげな動画をクリックして最初の30秒くらいしか見られなくてガッカリすることが多いので、みんながお金を払ってフリーアクセスにしてくれればいいのにと思います。一つ耳よりな情報として、「標準アクセス」価格であっても、映像を自由に使う権利はもらえます。つまり自分の研究室のウェブサイトにJOVEの映像を埋め込んで(フルアクセスできるURLをもらえる)、全部を視聴してもらうことが可能です。自分のラボのウェブサイトにアクセスが期待できる人なら、JoVE動画を埋め込んで置けば全部見てもらえるので、それで十分かもしれません。

自分は、JoVEのサイトで検索をかけて見たい動画をリストアップするので、やはり全部自由に見られたらいいいのにとという不満が募っています。

JoVEにも査読がありますよ。いきなり動画を撮るわけではなくて、最初にプロトコール論文の部分(文書)を書き上げてそれを投稿します。それが査読に回されて受理されてから、動画撮影用のスクリプト(ナレーション部分、動画撮影のステップバイステップの記述)を書き上げて、いざ撮影となります。原著論文の実験手技の部分を動画にするので、新しいデータはもちろん不要ですし、JoVEもビジネスなので、査読で落ちることはまずないでしょう。査読者は著者がサジェストするので、だいたい顔見知りの人が読んでくれるでしょうから、厳しいことは言われません。ただし、ハゲタカジャーナルのように査読があってないようなものとは意味が違うとは思います。友達のよしみでちゃんと読んでくれるのではないでしょうか。

Our impact factor is 1.184. (https://www.jove.com/journal)

JoVEは査読付きの論文で、雑誌のインパクトファクターが1.184もあるなんて、論文業績的にはずいぶんと魅力的ではありませんか?原著論文一報出せば、もれなくもう一報ついてくるなんて、素敵。Buy one, get one free!じゃないですけど、Publish one, get another at the cost of $2,400! です。

自分の印象ですが、JoVEの動画制作はマクドナルドファーストフードみたいなものだと思いました。動画編集者はわかりませんが、カメラマンやナレーターは研究とは無縁の人たちでしょうから、それでもそういうスタッフによって科学研究の動画ができてしまうというわけです。つまり彼らJoVEのスタッフにはあまり頼れないので、科学的に良いもの、研究者に役立つものを作る責任は全て著者にあるということになります。撮影の段取りや撮影のためのスクリプトは研究者がしっかりと作りこまないと、撮影当日はカメラマンが「機械的に、さっさと」その手順書に沿って撮影をしていくだけですので、その場での変更はそうそうできないと思います。撮影の時には自分の書いたスクリプトに自分が縛られることになるので、きちんと練ったものを用意したほうがいいでしょう。日本にJoVEのカメラマンが何人いるのかわかりませんが、自分の撮影のときの印象はあまり「共同作業で何かを作り上げる」という熱気は感じませんでした。たんたんと撮るべき映像を撮影していくというスタンスでした。多分、日本在住のフリーランスのカメラマンがJOVEと契約をしているだけなので他の仕事もたくさんあって忙しいのでしょう。

日本人研究者が英語の文章をつくり、話すのは大変なのではと思われるかもしれませんが、テンプレート化された文章をJoVEがくれるので自分の研究の用語をテンプレートにはめ込むだけでナレーション用原稿が完成します。だからJoVEの動画をいくつか見るとわかるように、皆が同じ文章をしゃべっています(!!)これも、自分がJoVEはファーストフードだと思った理由の一つです。話すとき原稿を暗記しておく必要もありません。カメラの横に掲げらられたカンペ(プロンプター)に表示される原稿を読むだけです。ただし、いい動画に仕上げたければ、原稿を読みあげるのではなく、あたかも人に話しているように笑顔で演技して話すことが必要です。JoVEの動画をいくつかみて、お手本になりそうなものを探してください。

自分はJoVE設立のコンセプトには共感しますが、スパム的な勧誘メールやファーストフード的な動画作成プロセスには若干の違和感を覚えます。そのようなマイナスの側面を承知のうえで、お金と時間と気持ちの余裕があるのなら作ってみるのも悪くないのでは?と思います。別に自分で勝手にプロトコール動画をつくってYOUTUBEに載せればいいという気がしないでもないのですが、”一定”の品質のものがお手軽にできるので、のっかるのも悪くないかと。

JoVEを推す理由を考えてみますと、

といったことが挙げられます。

JoVEの難点も挙げておきます。

JOVEのサイトで動画を視聴してすぐ気付くのは、ほとんどのナレーションの抑揚が極めて不自然で、ナレーターは自分がしゃべっている内容を全く理解せずに読んでいるように聞こえることです。ですから、聞いていて非常に内容を理解しづらいです。これなら英語の下手な日本人研究者の説明のほうがはるかにわかりやすい。ネイティブの英語話者なら誰でも良いわけではないというのが、自分の見方です。

そんなわけで、自分がJOVEに持っている一番大きな不満はナレーションのまずさですね。良さげなナレーターを研究者が選んで指名できるようにしてほしいものです。エディテージ(editage)で英文校正を頼むときに、以前頼んで直し方のうまかった校正者に再度頼んだり、良くなかった人を外すといった選択ができたと思いますが、それと同じことです。

内容を理解したイントネーションでナレーターが読んでくれて、全ての動画が見放題になれば、JoVE最高!!と手放しで褒めちぎりたいのですが、そんな日は来るのでしょうか。

価格に関していうと、25万円($2,400)という価格設定は動画編集、カメラマン、ナレーター、編集者の手間暇を考えれば妥当かなと個人的には思います。しかし、フリーアクセスにする場合には、50万円近く( additional $1,800)にまで跳ね上がります。宣伝効果を考えればフリーアクセスにしておくほうが絶対にいいとは思いますが、ちょっと高いですかね。

改善してほしい部分はありますが、予算と時間があれば、広報・宣伝・実験手技の普及のためにJoVEの動画を撮るのは悪くないと思います。自分にとっては日常的で当たり前すぎる実験で、何もたいしたことないんだけど、ちょっとでも分野違いの人、立ち場が違う人からすれば、それがとっても知りたい情報ってことが意外とあります。ですから、わざわざ人に見せるほどのものではないなどと思いこまずに、とりあえず動画を撮ってみてはいかがでしょうか?世に出しておけば、きっと誰かの役に立ちます。

最近、JoVEが科学教育のための動画も作っていることに気付きました。これはなかなかいいアイデアだと思います。YOUTUBEには結構教育的な動画もありますが、ほとんどが論文投稿時のサプリメンターリームービーであって、断片的で一般の人が見ても何がどうなっているのかわからないものがほとんどです。ちゃんと解説付きでまとまった内容にすれば、教育的な効果が期待できます。

日本のJOVEの支社はありませんが、ユサコが国内総代理店になっています。

ユサコ株式会社はこのたび、世界初のビデオ学術誌”Journal of Visualized Experiments”(JoVE)と国内総代理店契約を締結した。[ニュースソース]メールマガジンUSACO News 2013.2.28 No.236 (ユサコ社、ビデオ学術誌”JoVE”の国内総代理店に 2013年03月04日 JST科学技術情報プラットフォーム)

2006年に創刊された世界で初めてのビデオ学術誌です。生物学、医学、化学、物理などの研究分野をカバーし、文章だけでは理解が難しかった実験方法や技術を、動画で分かりやすく表現します。論文は権威ある編集者によってピアレビューされ、PubMedにも索引されています。多くの論文はアクセプト後に、JoVEの専門スタッフが、ビデオ収録・ナレーション・イラスト動画等の作成作業を担当し、高い品質を保っています。(Journal of Visualized Experiments(JoVE) 最終更新日:2018年11月30日 ユサコ株式会社)

日本の大学の研究室にどうやってアメリカの会社のスタッフが来るの?と疑問に思いましたが、日本在住の(フリーランスの?)カメラマンがJOVEと契約していて、日本のラボに来るようです。

「はたらく細胞」は、体の中の血液・免疫系の細胞を擬人化して、血液の働きや、免疫系の細胞がいかにして外敵の侵入に対処しているのかを描いた漫画です。原作は漫画家の清水茜氏。

アニメ「はたらく細胞」PV 話題の細胞擬人化マンガがアニメ化

擬人化されている可愛い赤血球の前で、頼もしい白血球と外敵である肺炎球菌が”血みどろ”の戦いをしたりして面白いです。お勉強のことは忘れて、純粋にマンガとして見ても非常に楽しめます。

ボンボンTVによる冬休み直前特別企画、TVアニメ「はたらく細胞」の期間限定公開情報。

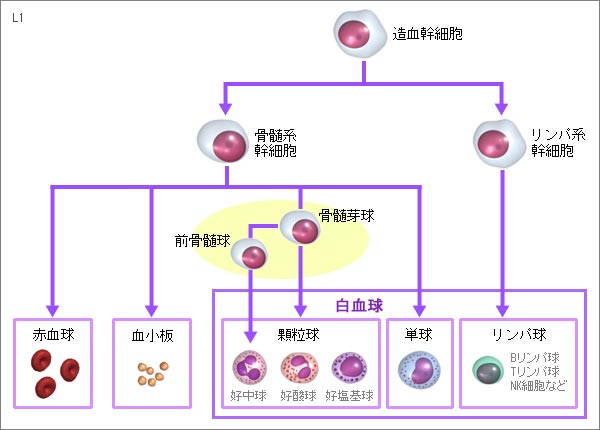

はたらく細胞は、もともと原作者が高校生の妹に免疫の勉強が簡単になるようにマンガで教えてと頼まれて書いたのが元なのだそうです。たしかに、いろいろな種類の細胞が特徴的なアニメのキャラクターになっていて、強く印象付けられます。しかし、それにしても血液の細胞は種類が多くて、分類もややこしいのでかなり混乱させられます。『はたらく細胞』の中の「白血球」は、帽子に「白血球」という名前が書いてありますが、実際には白血球の中でももっとも多い割合を占めていて食細胞である「好中球」のことを指しているようです。それはアニメの中でも言及されているシーンがあります。

(黄色ブドウ球菌)「哀れなもんねぇ、好中球ってのは。毎日毎日ほかの細胞を守るために戦っているのに。自分がピンチの時には、誰からも助けてもらえないなんて。」

(白血球)「ほーぉ、俺たちのことを”白血球”ではなく、”好中球”と呼ぶとは、少しは勉強しているようだな。」(参照:「はたらく細胞」第1~4話 (YOUTUBE)2018年12月1日~10日 期間限定公開 ボンボンTV 39:42~40:08)

はたらく細胞を楽しむためにも、登場人物について知っていたほうがよいので、簡単に細胞の名前をまとめておきます。しかし、なぜこんなに血液や免疫の話は難しく感じらるのでしょうか?自分が思うに、

といったことが理由なのではないかと思います。こういったことに注意して頭の中を整理するしかありません。しかし、長い研究の歴史の集大成である知識をやみくもに頭につめ込もうとせず、研究の歴史(観察方法の発展)を踏まえて理解したほうが、頭に入りやすいと思います。

What blood looks like down the microscope

0:15 red blood cells (赤血球)の説明

1:04 platelets (血小板)の説明

2:00 while blood cells (白血球)の説明

2:15 白血球の種類:顆粒細胞(glanulocytes)(好中球、好酸球、好塩基球)と非顆粒細胞(aglanulocytes)(リンパ球、単球)の説明

2:50 neutrophils (好中球)の説明

3:47 eosinophils (好酸球)の説明

4:28 basophils(好塩基球)の説明

5:14 lymphocytes (リンパ球)の説明

6:03 monocytes (単球)の説明

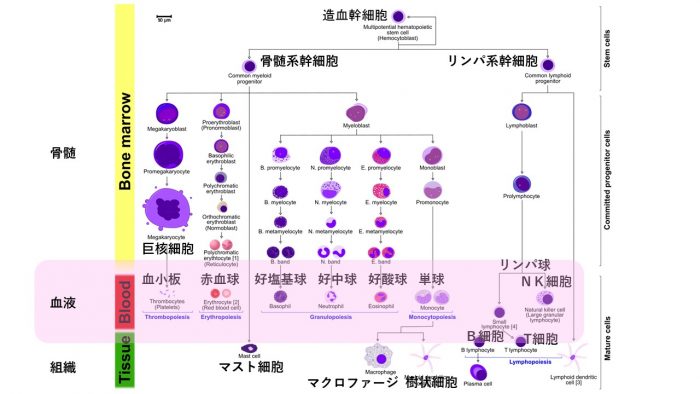

知識を整理する方法として、歴史的な流れを追う方法に加えて、細胞の分化の流れを追う方法もあります。がんなどの病気などとの関連からいうと、こちらの理解の仕方のほうが重要だと思います。

(転載元:造血幹細胞から血液の分化について 急性骨髄性白血病 国立がん研究センター がん情報サービス より)

もう少し詳しい図。

(好塩基球、好中球、好酸球、単球、リンパ球をまとめて白血球と呼ぶ。ウィキペディアHaematopoiesisの図を改変)

”パンくずリスト”表示するなら、以下のようになります。

血液>細胞性成分(血液細胞)、液性成分(血漿)

血液>血液細胞>赤血球、白血球、血小板

血液>血液細胞>白血球>顆粒球、非顆粒球

血液>血液細胞>白血球>顆粒球>好中球、好酸球、好塩基球

血液>血液細胞>白血球>非顆粒球>単球、リンパ球

血液>血液細胞>白血球>リンパ球>B細胞、T細胞、NK細胞

血液>血液細胞>白血球>リンパ球>単球>マクロファージ、樹状細胞 (単球が血管から組織に移動して分化)

血液>血液細胞>白血球>リンパ球>T細胞>キラーT細胞、ヘルパーT細胞、レギュラトリーT細胞

同じものなのに違った名称で呼ばれてややこしいことがあるので名前のまとめ。ついでに英語も。色、形、染色のされたかた、明らかにされた役割など、観察手法や研究の歴史を反映した名前になっています。

研究成果をわかりやすく紹介する科学番組や、サイエンスをネタにしたバラエティ番組はたくさんありますが、研究者の書いた「論文」およびその論文を書いた「研究者の思い」にフォーカスしたシリーズものの番組は今までなかったと思います。

2018年10月4日が”第一回”の放送となった、新感覚サイエンスバラエティ番組、NHK Eテレ『ろんぶーん』 を紹介します。30分番組ですが、各回のテーマに関連する論文を2報取り上げ、15分ずつそれぞれの著者とともに紹介する構成です。

http://www4.nhk.or.jp/ron-bun/

NHK Eテレ 毎週木曜 午後11時 | 再放送 毎週土曜 午前1時(金曜深夜) 番組MC:ロンドンブーツ1号2号 田村淳、中山果奈(NHK広島局アナウンサー) ナレーション:石澤典夫

ゲストは毎回テーマに合わせて違う人が出ています。また、論文の内容をかみ砕いてわかりやすく説明してくれる芸人さんも毎回いろいろな人が出てきます。

Eテレの「ろんぶ~ん」は学術論文を芸人さんが噛み砕いて説明してくれる。毎回楽しみ。 oki@_taoki 22:10 – 2018年10月18日

ろんぶ〜んのアキラ100%の進行がうますぎてびっくり。まるで、それこそNHKアナウンサーっぽい。9:51 – 2018年11月2日 Jade™@JadeEvansFilfla

アキラの新境地。上手!#ろんぶ~ん 中村屋@daisuke619 7:12 – 2018年11月1日

アイドルになったカズさんが面白すぎでおかわりしてみちゃった(笑)プレゼンターお上手ですね。楽しかった。ろんぶ~ん。 ユカ@maple_maple_fan 8:37 – 2018年10月18日

#ろんぶ~ん 番組自体も着眼点面白くて好きだけど、毎回横に立つ論文プレゼンターなる芸人さんたちに注目してしまう。どこか居心地悪そうに見えるのがなんか微笑ましいし、やっぱり皆さん器用で頭がいいんだなと納得。次回はカズレーザー。並び、人選も微妙に謎で好き。atucco@accalotta 23:48 – 2018年10月15日

『ろんぶ~ん』は、論文著者の研究者をスタジオに招いて自ら解説してもらい、番組MCの田村淳、中山果奈らが論文を精読するという、ジャーナルクラブ(論文抄読会)をエンターテインメントにしたような新しいコンセプトの科学番組だと思います。

小難しくてとっつきにくいイメージがある『論文』。しかし丁寧に読み解いていくとそこには知的好奇心を刺激してくれる「知の結晶」が詰まっている。この番組では、研究者が人生をかけて生み出した『論文』を“ロンブー”田村淳とともに読み解きながら知ることの面白さを味わう。(ろんぶーん Eテレ NHK)

Eテレで木曜深夜に論文の紹介番組「ろんぶ~ん」(”ロンブー”との掛詞)を放送中.「身近で親しみやすいテーマ」のために内容は厳選しているのだと思われる.論文そのものを前面に出した番組は僕の記憶にはない,新しい試みなのでは.21:51 – 2018年11月2日 Masahito Yamazaki@196884

「ろんぶ〜ん」は本学出身のディレクターが学生時代に変なキーワードで論文をサーベイして楽しんでいたというのが原点らしい。たしかに僕もやってた 稲見昌彦 Masahiko Inami@drinami 22:17 – 2018年10月18日

論文をこうしてかみ砕いて視聴者に紹介してくれる番組というのは面白いなぁと思いました!猫論文面白かったので、ろんぶ~んきっとまた見ますw紹介ありがとうございました😊✨ 熊天はっちゃん☆@ppp128bee 23:36 – 2018年10月11日

この番組の主役は「論文」ですが、論文執筆者をスタジオに呼んだり、事前に大学のラボに取材に行ったりと、「論文著者」も同時にスポットライトを浴びることになります。普段はテレビとは縁遠い大学の研究者がバラエティ番組のど真ん中に登場するところも、またこの番組の妙味と言えるでしょう。

NHK Eテレ「ろんぶ〜ん」は、面白い視点の論文を取り上げわかりやすく解説する番組です。ディレクターの方が私たちの論文を見つけて、出演することに(11月8日23:00~23:30放送分)。学会等と異なり甚だ不馴れで気恥ずかしいですが、ゼブラフィッシュ研究の一端を紹介します。Koichi Kawakami@koichi_kawakami 19:31 – 2018年11月1日

ろんぶ~んというタイトルを初めて聞いたとき自分はあまり良いネーミングだとは思いませんでした。しかし、このたった一言で、「番組の主題が論文であること」、「ホスト役がロンブー田村淳さんであること」、「わかりやすくかみ砕いた説明スタイル」、「番組のエンタメ性」といった多くの内容が伝わるので、聞きなれた今は案外悪くないかもと思っています。

#ろんぶ〜ん ロンブーだけにろんぶ〜ん…か 荒井しまえなが。@推しに捧ぐ鳥生@piyo_mocharun 3:18 – 2018年10月19日

いまさらだけど、ロンブー、ろんぶ〜ん、論文、なんですね? #Eテレ マスキュラー@mura_sada 23:31 – 2018年10月11日

「ろんぶ〜ん」って・・・・・・企画もネーミングもキャスティングも最高。猫の論文、面白かった。 にっしー@a_nishio_a 23:31 – 2018年10月11日

こんな素晴らしい番組なのに、『論文』と『ロンドンブーツ1号2号(ロンブー)』をかけて『ろんぶ〜ん』なところがもったいない。こんなダジャレがウケると思ってるのはおっさんだけじゃないだろうか?そのタイトルセンスだけが残念。ただし繰り返すが番組は素晴らしく面白い key凛(きーりん)@kani_kuma108 23:57 – 2018年11月1日

え、いーてれでこんなおもしろい番組してたの?( ☉.̫☉)ろんぶ〜ん 23:25 – 2018年11月8日 チグロム@chigusachte

ろんぶ〜ん マジで面白い(´⊙ω⊙`) かれんに恋は難しい@monogatari_ri3 11:05 – 2018年10月27日

NHK「ろんぶ〜ん」見てる。こういうのが好きなのよ… kugeko_Minotaur@kugeko5 9:18 – 2018年11月2日

こんな番組あったんだ/ ろんぶ~ん – NHK 難しくて、とっつきにくい「論文」。しかし丁寧に読み解けば、そこには知的好奇心を刺激する「知の結晶」が輝いている。“ロンブー”淳と一緒に、論文の深き世界を味わう。(かずさん@kaz_boosan 1:11 – 2018年10月6日)

#ろんぶ〜ん #NHK 著者を呼ぶってすげーな。(笑わないセールスマン@altnative 7:04 – 2017年3月29日)

ろんぶ~んおもしろかった。アイドルの論文はいくつも読んだけど説明を聞くのははじめてだった。#nhk #ろんぶ~ん y “masa” x@ymasax 7:32 – 2018年10月18日

『ろんぶ〜ん』録画見。面白い番組だ。素人目にはマニアックな論文内容を執筆者の解説を交えて読み解く。細馬先生と斎藤さんとの並びが何とも言えない (yae~♪@yaekoeyayaeeya 5:29 – 2018年10月6日)

えねーちけーの『ろんぶ〜ん』の録画を今観てるんだけど、たいへんに面白い (みとり@jaune_7 3:24 – 2018年10月6日 )

で、世界の哲学者に人生相談も、よく休むなと思ったら、終わっていて、「ろんぶ~ん」が始まっていた。なんだこりゃ、最高に面白い。漫才を自動で作るロボットの論文や、漫才を行動学や言語学的に分析 している論文。ドーパミンがドパー!ロンブー淳もいい!見よう見ようこの番組。(イ・ナオ(低浮上)@jichobancho705 2:40 – 2018年10月6日)

これ凄く面白かった!いろんな学術分野に興味持ちやすいし、元が論文だからガセってことにはなりにくいだろうし。結論をはっきり言わないような感じではあったけど ろんぶ~ん ロンブー淳と論文を楽しむ!トレンディエンジェルがハゲの論文を紹介 (デミオ @dededemio 2017-03-30 00:02:12)

いいね!深い、広い、おそらく正しい。物事の理解はこうやって深めたい。なお、個々の論文は説を提示するだけで、説が確定するのは複数の報告を見合わせたとき。論文に書いてある=正しいではない。publicphysicspublicphysicsのコメント2017/03/31 07:23 はてなブックマーク

ろんぶ~んはじまった! しーらかんすᗦ↞︎◃︎@windchime__ 23:01 – 2018年10月18日

Eテレろんぶ~んアイドル回、録画して寝ます、おやすみなさい☆ミ あー@as_hj_buhi 23:02 – 2018年10月18日

あっぶねーろんぶ~ん見逃すとこやったアイドル ちおこ@usichichi 10/18(木) 23:03

あ、ろんぶ~ん忘れてた…; うるやまたまき@UlyamaTamaki 23:18 – 2018年10月18日

ろんぶ〜んめちゃめちゃ面白かった… やっと寝れます笑 とうにゅうちゃん 🍼@milky_tonyu 23:31 – 2018年10月18日

このあと1時からEテレで「#ろんぶ~ん」の再放送やるよ。猫特集だったのに本放送を見逃してしまったからすごく助かるよ。CRACY | ω・)@xxcracy 0:43 – 2018年10月13日

昨夜の「ろんぶ~ん」見忘れてたので、このあと25:00~の再放送を見る。まだ習慣付いてないな。 WhiteS@issii_0804 0:56 – 2018年10月13日

やったー!Eテレ、いま再放送やってくれてる!!Eテレの再放送システム大好き!ろんぶ〜んの#3「アイドル回」面白いです! 長月 鞠@Nagatsuki_Mari 1:20 – 2018年10月20日

論文1 脳のどこがギャンブルをしたがるのかを解き明かした脳科学の論文

論文2 ギャンブル漫画「カイジ」をモデルに臨床心理学の視点から運について研究した論文

放送(予定):11月29日木曜NHKEテレ1 午後11時00分~ 午後11時30分

番組タイトル:「ギャンブルと運」の論文…脳とギャンブル&運と「カイジ」

【ゲスト】萩原聖人,【出演】東北大学名誉教授…飯島敏夫, 駿河台大学助教…土井孝典【司会】田村淳,中山果奈,【リポーター】ロッチ…コカドケンタロウ

参考

論文①「大学運動選手の恋愛経験が競技生活に及ぼす影響」著者: 髙見和至(神戸大学大学院) 西田文香(神戸大学発達科学部)

身体行動研究6,1-8,2017

論文②「街中で初対面の男性から話しかけられた女性の情報検索過程」著者:仲嶺真(高知大学) 認知科学 24(3),300-313,2017

異性との友人関係や恋愛関係は,個人の適応や発達にとって重要である(Agnew, Van Lange, Rusbult, & Langston, 1998; Havighurst, 1953)。このような異性関係は,任意性が高い(松井, 2010)ため,自らの意思で関係を開始しなければならない。そのため,どのような相手と,どのように関係を開始するか,すなわち,異性関係の開始は,重要な問題になりうる。(大学生における街中での異性関係開始 仲嶺真 2015年)

【ゲスト】田中みな実,【出演】高校教諭…西田文香,神戸大学大学院教授…高見和至,高知大学講師…仲嶺真,【司会】田村淳,中山果奈,【リポーター】横澤夏子

参考

論文①「日本語テクスチャー用語の収集」 著者: 早川文代, 井奥加奈, 阿久澤さゆり, 齋藤昌義, 西成勝好, 山野善正, 神山かおる 日本食品科学工学会誌 52(8), 337-346, 2005-08-15 111(190)

論文②「獲物を視覚的に認識したときの視床下部下葉摂食中枢の活性化」

英題:Activation of the hypothalamic feeding centre upon visual prey detection

著者:Akira Muto, Pradeep Lal, Deepak Ailani, Gembu Abe, Mari Itoh & Koichi Kawakami

Nature Communications volume8, 15029 (2017)

【ゲスト】料理研究家…土井善晴,【出演】農研機構・上級研究員…早川文代,国立遺伝学研究所・教授…川上浩一,【司会】田村淳,中山果奈,【リポーター】飯尾和樹

参考

論文①「ラーメン vs カレー:2 年分のログデータと高速食事画像認識 エンジンを用いた Twitter 食事画像分析とデータセット自動構築」 著者: 柳井啓司 河野憲之 (電気通信大学大学院) 電子情報通信学会技術研究報告 = IEICE technical report 信学技報 113(230), 59-64, 2013-10-03

論文②「ラーメン残渣汁由来B D F の製造方法の検討とエンジン性能」 著者:近藤千尋 佐野広季 (岡山理科大学)山根浩二 小坂田潔 河崎 澄 (滋賀県立大学) 日本機械学会論文集 83(847), 16-00375-16-00375, 2017

【ゲスト】おのののか,【出演】電気通信大学大学院教授…柳井啓司,岡山理科大学講師…近藤千尋,【司会】田村淳,中山果奈,【リポーター】アキラ100%,【語り】石澤典夫

参考

【ゲスト】りゅうちぇる,【出演】筑波大学准教授…増田知之,筑波大学大学院修了…小関美咲,東京大学特任研究員…久保友香,【司会】田村淳,中山果奈,【リポーター】たんぽぽ…白鳥久美子

論文①【自撮り写真の目にどれだけ盛れば魅力が下がるのか -「盛る」感性の性差・地域差の検討-】情報処理学会研究報告 Vol.2018-EC-47 No.9 2018/3/16 著者: 増田知之(筑波大学 准教授)小関美咲、シャオ・リュウチェン、加藤隼平 (筑波大学大学院 修了)

山中敏正(筑波大学 教授)

抄録 近年,スマートフォンの普及により,誰もが手軽に自撮りできるようになり,その自撮りした写真をアプリで加工し ( 「盛り」 と呼ぶ),ソーシャル ・ ネットワーキング ・ サービスにアップすることが流行している.「盛り」 の要素の 1 つである 「色味」 には性差が存在することが報告されたが,他の要素については不明である.そこで本研究では,盛りの要素の中で最も代表的な要素である 「目」 に着目した.20 代平均顔の目に対して盛りを段階的に施し,20代の男女55名を対象に,その盛る量 (加工量) と魅力度の関係を調べた.その結果,目に盛る量と魅力度評価には,性別や生活環境 ・ 地域の違いで有意な差がみられなかった.以上の結果より,目に盛る量に関しては,性別・ 生活環境を問わず日本の若者に共通した感性が存在することが示唆された.(引用元:ci.nii.ac.jp)

論文②「浮世絵の非写実的表現に関する3次元幾何学的分析」太田記念美術館 紀要 浮世絵研究 第2号 2012/03 著者:久保友香(東京大学大学院 特任研究員)

参考

論文①「1970年代の「アイドル」文化装置としての雑誌『明星』」 著者: 田島悠来(帝京大学文学部社会学科) 同志社大学 社会学研究科メディア学専攻 2011年度 博士論文

論文②「モーニング娘。と AKB48 のビジネスシステム-その生成プロセスと新奇性・競争優位性-」 著者:箕輪雅美(京都産業大学経営学部) 京都マネジメント・レビュー 22,43-63,2013-03

【ゲスト】野口五郎,【出演】帝京大学助教…田島悠来,京都産業大学准教授…箕輪雅美,【司会】田村淳,中山果奈,【リポーター】メイプル超合金…カズレーザー

ろんぶ~ん 「アイドル」の論文見た 面白いなー 社会学科卒の血が騒ぐ フラリ会田@yumeki0219 0:04 – 2018年10月22日

参考

論文①「近世における都市-農村・日本-世界の文化的交差 <近代>を準備した江戸の猫ブーム」著者: 遠藤薫(学習院大学政治学科)学習院大学 法学会雑誌 53 巻 1 号 2017 年 9 月 江戸時代にもあった「猫ブーム」から、日本人と猫との深い関係を読み解く。 平安時代の絵巻物から江戸時代の浮世絵まで、猫が描かれた様々な絵を調査。結果、平安時代の猫は首ひもを着けて飼われているのに対し、江戸時代の猫は放し飼いにされていることが分かった。さらに、猫の放し飼いのきっかけともなる社会背景も判明した。

論文②「Use of incidentally encoded memory from a single experience in cats」(日本語訳:ネコは一度きりの経験を通して偶発的に記銘された記憶を利用できる)著者: 高木佐保(京都大学大学院 心理学研究室)Behavioural Processes 141 (2017) 267-272 「猫に思い出はあるのか」など、猫の心に近づこうとした研究。一般家庭や猫カフェを訪問し40匹以上の飼い猫を対象に、おやつを用いた記憶の実験を実施。その結果、猫は「どこの皿に何が入っていたか」を覚えているということが分かり、猫には思い出があると結論付けた。

【ゲスト】中川翔子,【出演】学習院大学教授…遠藤薫,京都大学博士研究員…高木佐保,【司会】田村淳,中山果奈,【リポーター】笑い飯…哲夫

参考

「猫」の論文。江戸時代にも猫ブーム&猫の心に迫る実験(DAILYMOTION動画30:59)

論文①「漫才、コントにおけるツッコミ役のパフォーマティヴな気づき」 著者: 細馬宏通 (滋賀県立大学) 電子情報通信学会技術研究報告. HCS, ヒューマンコミュニケーション基礎 111(190), 83-86, 2011-08-19 (抄録 at ci.nii.ac.jp)

論文②「Generating Funny Dialogue between Robots based on Japanese Traditional Comedy Entertainment.」(訳:漫才ロボットにおけるおもしろいネタの作り方) 著者:真下遼、梅谷智弘,北村達也,灘本明代 (甲南大学)the 2014 Conference on Interactive Entertainment, IE2014, 10:1–10:7, 2014 (Abstract at dl.acm.org)

【ゲスト】三倉茉奈,【出演】滋賀県立大学教授…細馬宏通,甲南大学教授…灘本明代,【司会】田村淳,中山果奈,【リポーター】トレンディエンジェル…斎藤司

参考

ついにレギュラー放送が始まりました!第一回の「漫才」いかがでしたか?今後も、身近で親しみやすいテーマでお送りしていきます。どうぞお楽しみに。(Eテレ ろんぶ~ん)

2018年10月4日放送分がレギュラー番組『ろんぶ~ん』としての第一回ですが、以前には単発の放送があったようです。

半年前の「痴漢」の回の衝撃が強すぎてこの番組に良い印象を持っていない人も多いようだが、研究論文や論文を書いた研究者の気持ちにスポットを当てるこの企画自体はとても面白いと思う。今後がんばっていい番組を作り続けてほしい。

— 日本の科学と技術 (@scitechjp) 2018年10月6日

「痴漢」をテーマにした回は、予告編だけで既に大きな物議を醸し、大炎上しました。性犯罪というセンシティブな内容をあまりにも無神経に扱ったために大顰蹙を買ったものです。

ぐぇぇ、あの痴漢を取り上げて炎上したEテレのろんぶ〜ん、またやるのか…番組自体無くすべき

— 黒やぎ (@kuroyagiknit) 2018年10月3日

被害者の心を愚弄し、踏みにじっています。 性犯罪・性暴力を、性行為の一種でしかない捉え方、 「面白い」ものとして、参加者が笑って見ているような内容は、被害の深刻さを無視しています。 被害者の側ではなく、傍観者や痴漢をする側に立つ内容です。 しきりに「冤罪」を強調し、「カバンが当たったでけのカンチガイ」を 主張しています。 カバンを使う悪質な痴漢もいるのです。 (NHK Eテレ、「ろんぶーん」痴漢被害者を愚弄、抗議のお願い 2018年03月29日11:19 open.mixi.jp)

予告編だけで大炎上したわけですが、実際の番組の内容を見ると、臀部の知覚が意外と正確ではないということを科学的に論じようとしていました。ただし、その結果をどう受け止めるか、解釈するか、扱うかによって、次元の異なる大きな問題が生じる可能性があるため、慎重さが必要だと思います。科学研究の成果を伝えることや使うことにも、大きな責任が伴うのです。

NHK・Eテレが痴漢セカンドレイプ番組を放送 何故これほど泣き寝入りさせられる女性や、そもそも被害を受けたとすら認識できていない女性が多くなるかと言えば、やはり一番の原因は性暴力を矮小化したり、エンタメ化するような雰囲気が社会にあることが最大の要因だと思います。

その典型的な事例が先日起きました。NHKのEテレで2018年3月28日に放送された「#ろんぶ~ん」では、痴漢を面白ネタの材料に扱う番組を放送し、当然インターネットで大きな批判を浴び、たくさんの抗議を受けていました。痴漢は犯罪なのに、それを「楽しむ」ことの題材にしてしまうNHKの倫理観はどうなっているのでしょうか? 公共放送ですら、この程度の認識であることに驚きを隠せません。

番組PRのVTRでは「イライラとムラムラが充満する満員電車」というナレーションが流れていますが、痴漢加害者は加虐欲や支配欲を満たすことが目的であり、性欲と性暴力欲は違います。それを混同することは暴力の矮小化であり加害者幇助ですが、それをなぞるようなエンタメ番組を流せば、数多いる被害者女性たちへのセカンドレイプになることは確実です。

世界で活発化する#MeTooムーブメントは、性暴力そのものに対する反対の声というよりも、性暴力を抑圧したり矮小化したりエンタメ化してきた社会に対して反対の声だと捉えることのほうが正確だと思うのですが、あろうことかNHKのこの番組はそれとは真反対の「加害者#MeToo」を行っているわけです。(13人に1人がレイプ被害に遭う性暴力大国「日本」は政府の啓発もお粗末 2018年3月29日 17時00分 ライター情報:勝部元気 スマダン Exciteニュース)

昨日予告の「イライラとムラムラが充満する空間…それが満員電車」てフレーズだけで吐きそうになってたけど、ほんとに許せんわ、この番組。 https://t.co/GPcidvZuxh

— 佐藤古都 / ゼネラルパートナーズ (@_satokoto) 2018年3月29日

「イライラとムラムラが充満する満員電車」ってフーレズ、死ぬほど気分悪くなるね。

— わタたワしシ (@Sky_of_Pleasure) 2018年3月28日

イライラとムラムラが充満してるから自然現象的に痴漢が起こるかのような言い方が既にあり得ません。痴漢は電車に乗る前から痴漢してやろうと被害者を選定することも多いし、満員電車以外でも痴漢する人間はいるし、その動機が性欲だけとも限りません。このような番組が作られた事に怒りを覚えます

— まいたけ (@ma1takee) 2018年3月28日

この動画ほんとひどいと思う 「イライラとムラムラが充満する満員電車」「そこに現れる痴漢」っていう。 pic.twitter.com/8cZtDArlN8

— 弁護士 太田啓子 (@katepanda2) 2018年3月28日

「イライラとムラムラが充満する満員電車」という表現、性犯罪を肯定しているとしか解釈できず、あまりにも酷い。今時Twitterのアンチフェミでもここまで想像力に欠けたことは言わない。恥を知り、深く反省するべき。 https://t.co/UmznQcztJr

— 環 (@fuyu77) 2018年3月30日

「イライラとムラムラが充満」から、マネキンとはいえお尻を触る映像や、

痴漢を再現して面白おかしく笑う芸人、

「痴漢冤罪はこうして発生する!」という痴漢冤罪擁護の結論。

何から何まで悪夢のようで…

公共の電波で堂々と犯罪擁護・被害者批判なんて

とても法治国家と思えない。#ろんぶ~ん— もち米🦐大生 (@dddwakaba1210) 2018年3月29日

「性犯罪である痴漢を面白おかしく取り上げるのは痴漢被害者に対するセカンドレイプであり、性犯罪を矮小化するものである」という主張は理解はできるけど、番組自体にそういう雰囲気は正直なかったです。唯一、不適切だと思ったのは番宣でも流れた「イライラとムラムラが充満する満員電車」の部分。

— かふお (@kafuka_tan) 2018年3月28日

論文①:手はどのように知覚されるのか? : 臀部における触判断の検討 (ヒューマン情報処理) How is a hand perceived? : The judgment by tactile information on the buttocks 著者:大森 馨子 神奈川大学、厳島 行雄 日本大学、五十嵐 由夏 神奈川大学:首都大学東京 [他]、和気 洋美 神奈川大学 電子情報通信学会技術研究報告 : 信学技報 112(483), 27-31, 2013-03-13(抄録 at ci.nii.ac.jp)

論文② 禅と痴漢 著者:岩井茂樹 掲載誌:日本語・日本文化 44、73-84、2017-03-31 (全文PDF 大坂大学)

出演:厳島行雄 日本大学文理学部教授、岩井茂樹 大阪大学 日本語日本文化教育センター(CJLC)准教授

参考

「痴漢されたときのお尻の感覚」

「痴漢の語源」どんなことでも、調べてみるとどこかの誰かが論文にしている。

ロンブー #田村淳 と論文を楽しむ番組「#ろんぶ~ん」(ダジャレです)

あす夜11時 #Eテレ パンサー #向井慧 #梨衣名 pic.twitter.com/TYsmw53AqA

— NHK Eテレ編集部 (@nhk_Etele) 2018年3月27日

論文① カール禿頭王は本当に禿げていたか Was Charles the Bald Really Bald? 赤阪 俊一 AKASAKA Shunichi 埼玉学園大学人間学部 埼玉学園大学紀要. 人間学部篇 12, 65-77, 2012-12 埼玉学園大学 (全文PDF 埼玉学園大学・川口短期大学 機関リポジトリ)

論文② 外見と<人格のテスト>ー「ハゲ」についてのジェンダー論的考察 須長史生 1996年度東京都立大学修士論文

出演者:赤阪俊一 埼玉学園大学人間学部教授、須長史生 昭和大学准教授、田村淳(ロンドンブーツ1号2号)、片山千恵子アナウンサー。関根勤、入矢麻衣。トレンディエンジェル(たかし、斎藤司)

製作:ナレーション:石澤典夫アナウンサー、プロデューサー:萩島昌平、ディレクター:小宮大、制作統括:大古滋、制作・著作:NHK

参考

Eテレ 毎週日曜 午後11時30分 | 再放送 毎週土曜 午前11時

『サイエンスZERO』は、私たちの未来を変えるかもしれない最先端の科学と技術を紹介するとともに、世の中の気になる出来事に科学と技術の視点で切り込む番組です。

サイエンスZERO「登場!がん治療を変える新薬 免疫のブレーキを外せ」(ノーベル賞受賞を受けてアンコール再放送 2018年10月7日 日曜 Eテレ ~ )【ゲスト】山口大学医学部 教授…玉田耕治,【出演】京都大学 特別教授…本庶佑,【司会】竹内薫,南沢奈央

サイエンスZERO「「生命維持の要 エクソソーム」(2018年放送; YOUTUBE;NHKオンデマンド) 出演:落谷孝広 、小島瑠璃子 、森田洋平 落谷孝広(おちやたかひろ)国立がん研究円ター研究所 分子細胞治療研究分野プロジェクトリーダー

サイエンスZERO「夢の再生医療 現実へ」(2018年放送;NHKオンデマンド;YOUTUBE) 出演:八代嘉美 、山下由起子 、小島瑠璃子 、森田洋平

サイエンスZERO「驚異の進化!最新プロジェクションマッピング」(NHKオンデマンド;YOUTUBE)出演:奥寛雅 、小島瑠璃子 、森田洋平

サイエンスZERO「量子コンピューターでも解読不可能!?新しい暗号誕生なるか」( NHKオンデマンド;YOUTUBE)

サイエンスZERO 「人工知能の大革命!ディープラーニング」(NHKオンデマンド;YOUTUBE)出演:松尾豊 、竹内薫 、南沢奈央 2016年放送

サイエンスZERO「日本人のルーツ発見!~“核DNA解析”が解き明かす縄文人~」(2016年放送;YOUTUBE;NHKオンデマンド)出演:篠田謙一 、竹内薫 、南沢奈央

サイエンスZERO「登場!がん治療を変える新薬 免疫のブレーキを外せ」(2015年5月;YOUTUBE)

2018年2月11日(日)に未来科学館で世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)シンポジウムが開催され、ニコニコ生放送でもインターネット中継されました(開演10:30 終了17:42 来場者数:15451人 コメント数:5489 nicovideo.jp)。科学研究の世界のトップランナーたちが熱いトークを繰り広げて、とても面白いシンポジウムでした。以下、自分が聞いたセッションについてのレポート。

Part1:宇宙×地球のセッションでは、吉田直紀氏(東京大学 カブリ数物連携宇宙機構 主任研究者)が星(太陽のような恒星)が、宇宙が始まってすぐまだ何もない状態からどうやって形成されるのかを語り、コンピュータシミュレーションにより星の誕生する様子をビデオで紹介しました。難しい方程式に基づいた数値計算により、宇宙で初めて星が誕生する様子をビビッドに示して見せたのには驚きを覚えました。

続いて廣瀬敬氏(東京工業大学 地球生命研究所 所長)が地球の内部構造をどうやって明らかにしてきたかについて語りました。地球の構造を調べたくても、掘削しサンプルを取って来られるのは地表近くのみ。6400mもの深い地球の中心の状態を調べるためには、そのような高気圧、高温の状態を実験室で再現しているのだそうです。最も硬い物質であるダイアモンドを2つ押し合わせて地球の中心と同じ高圧状態を作り出し、さらにレーザーをあてることで地球内部の温度を実現。調べたい物質をこのような条件下において、その挙動を調べることにより、地球の中心部分の謎に迫ろうというわけです。地球の内部のマントル層は固体で、そのさらに内部のコアと呼ばれる領域は鉄が溶けた液体状態ですが、純粋に鉄だけだとすると観測される他の実験結果と合わないため、何か軽い元素との混合物のはずと理論的に予想されていました。金属より軽い元素として、水素、炭素、硫黄などの候補がありますが研究者によって意見が割れていて定説がありませんでした。廣瀬氏は、地球内部の圧力と温度で、マントル層が固体の状態に保たれ、なおかつコアが液体でいられるような条件を満たすためには、コアの成分としては鉄と水素でしか有り得ないという結論を得ました。実験事実に基づいて、地球の姿を正しく理解するための仮説を立て、さらに実験によりそれを検証するという科学研究の進め方がわかりやすく説明されていました。

誰しも子供のときは夜空を見上げて、多数の星を見ながら宇宙ってどうなっているんだろう?と疑問を抱くわけですが、吉田氏いわく、素人が抱く素朴な疑問が、実は現在の宇宙物理学の最先端のテーマそのものなんだそうです。このセッションの企画の意図は、研究者は一体何を考えているのかを知るということだったと思いますが、専門の研究者も実は疑問そのものは素朴なものなのだということを聞いて、へぇーっ、そうなんだ、と思いました。

廣瀬氏は、実験は1年のほとんどはうまくいかなくてがっかりするようなことの連続だけれども、1年に数日、エキサイティングな実験結果を得られることがあり、そのワクワク感が研究の原動力だと語っていました。実験は上手くいかないことがほとんどというのは、実験科学であればどんな分野でも共通するようです。

Part2:動物×植物のセッションでは、東山哲也氏(名古屋大学 トランスフォーマティブ生命分子研究所 副拠点長)が植物の受精の研究について語りました。めしべの内部、奥深くで起きる受精現象は、両生類の受精などとは異なり、直接観察することが非常に難しいわけです。それをいかにして可視化することに成功したかという話から始まりました。地球上にはおよそ25万種の植物があるそうですが、卵細胞が存在する部分がめしべの組織の内部になくて外側にあるような風変わりな種であるトレニア(Torenia fournieri)を実験材料に選んだことが実験成功の鍵となったそうです。多数の論文を読んでそのような種が存在することを知ったのだとか。また、シャーレの中で受精させて観察しようという試みにおいては、花粉から伸びてきた花粉管が卵細胞と合体させることがなかなかできなくて、試行錯誤の末、実は、伸びた花粉管がめしべの中を通過した場合に受精が起きることがわかったそうです。つまり、めしべは花粉管伸長のは単なる通り道でなく、精細胞に受精する能力を与える役割を担うことが分かったのです。花粉管が卵細胞のほうへ伸びていくことは知られていたわけですが、なぜそうなるのかは140年間もの間謎だったそうです。めしべの中のどの細胞が花粉管を誘引するのかを調べる目的で、めしべを構成する細胞を一つずつ破壊してやることにより、助細胞(じょさいぼう、SY)という細胞が花粉管誘引に必要ということがわかりました。それだけでなく、さらにこの誘引物質の正体を突き止め、その小さなたんぱく質をルアーと名づけました。ここまででも大発見の連続なのですが、さらに驚いたことに、このルアーと名づけられた物質は、植物の種ごとに働きが限定されており、近縁種であっても花粉管を誘引する能力はないことがわかったそうです。逆に、トレニアとは遠縁の種であるシロイヌナズナにトレニアのルアーを分泌させると、トレニアの花粉管はシロイヌナズナのめしべに引きつけられたそうです。受精の際に同種を認識する重要な遺伝子だったという発見です。これらの一連の成果は、好奇心に基づく実験が発端だったわけですが、研究の進展によって、異種植物が交雑するしないの条件が明らかになり、人為的に雑種をつくることにより人間の役にたつ新種を生み出す技術の基礎研究となり得ることがわかりました。

Part2で動物の話をしたのが、柳沢正史氏(筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構)。柳沢氏は、科学研究者は、役に立つかどうかという観点から研究を始めるものではない、そういう態度でいては日本の科学研究は滅びると強く警鐘を鳴らすメッセージを発していました。柳沢氏はエンドセリン(強力な血管収縮作用を有する生理活性物質)の発見者としても知られていますが、現在は睡眠のメカニズムの研究を推進しています。研究では仮説駆動型研究が主流です。この生命現象に重要な役割を果たしているのは、この遺伝子だあろう、だからこの遺伝子を破壊してみて、その効果が確かに予測どおりに現れるかを調べてみよう、というリバースジェネティクス(逆遺伝学)のアプローチが、仮説駆動型と言えます。それに対して、何かの遺伝子が破壊された結果、期待した現象が生じるような動物個体を選びだして、後からその遺伝子の正体を突き止めてやろうという、最初に仮説を持たないアプローチが存在し、フォワードジェネティクス(順遺伝学)と呼ばれます。柳沢氏は、マウスを実験動物として用いて、このフォワードジェネティクスのアプローチを用いた研究を行い、8000匹以上ものマウスの睡眠時の脳波や筋電図を測定することにより、期待通りに、睡眠に異常があるマウスの系統(sleepyと命名)を見つけだしました。そして、その系統ではどんな遺伝子が破壊されているのかを調べています。このようにして、いまだに謎である睡眠のメカニズムに迫ろうとしているというお話でした。柳沢氏は、良いサイエンスをするためのアドバイスとして、専門的度胸(Technical Courage)を持ちなさいと説いていました。重要な問いを立てたら、その問いに答えるためには、自分の得意な手法、自分の専門分野内で必ずしも解決しようとはせずに、使えるものは何でもやる、場合によっては実験手法や専門分野を変えてでもその問題に取り組むという勇気が必要だということです。

今日の科学業界においては、自分の仮説にあうようにデータをでっちあげたり、データの取捨選択をするような研究不正が蔓延っていますが、柳沢氏は、自分の仮説を得られる実験データよりも上に位置づけて(データが仮説に合わない場合に)仮説のほうを優先するような態度は研究不正を誘発する行為であり、してはいけないと警告を発していました。

東山氏は、研究はとにかくワクワクしてやるもの。新しい現象の発見の瞬間が一番気持ちが盛り上がる。その後、論文を書くのは苦しいが、プロフェッショナルという意識を持って、産みの苦しむを乗り越えて、論文にまで持っていくことが重要であるということを述べていました。職業としての研究者の生き方がわかる言葉でした。

柳沢氏は、日本の科学教育のあり方についても言及し、今の日本の教育は、与えられた問いに答える訓練に終始してしまっているが、科学研究で重要なことは、良い問いを見つけることであると述べていました。アメリカでは小さい子供のときから学校でShow&Tellという授業があって、ぬいぐるみでもなんでもいいから何か自分の気に入ったものを学校に持っていき、クラスのみんなのまえで、それが自分にとってどんな意味を持つのかを語らせる授業があるのだそうです。こういう教育を小さいときからずっとやっているので、考える訓練が十分なされると言います。

さて、15時30分からはトークセッションが開催されました。最初にパネリストたちが1人ずつ自分の主張や研究内容をプレゼンし、その後、パネルディスカッションに移りました。

プレゼンのトップバッターはNATURE誌を発行しているシュプリンガー・ネイチャーのアントワーン・ブーケ(Antoine Bocquet, Tony)氏。トニーさんは日本で学位を取っていて日本語がペラペラでした。Tonyさんは、近年失速する日本の科学研究の状態を、数値グラフを見せながら説明しました。もう、どんな指標でもはっきりと数字で日本の失速ぶりが露わになっているという、キツイお話でした。

2番目の登壇は黒川清氏(政策研究大学院大学)。PCとプロジェクタの接続が不調でいつになっても用意したスライドが映し出されないというトラブルに見舞われましたが、そんなことを気にもしないで、日本の研究業界の問題点の指摘に熱弁をふるっていました。会社や組織など自分が所属する組織に忠誠を誓うのでなく、その職種のプロフェッショナルとして行動せよというお話でした。エンジニアやバンカーが日本ではメジャーな会社から同業の別のメジャーな会社に移れないという状態はおかしいと言います。研究者に関しても同様で、博士号を取得した後も同じ研究室に残って仕事をするのは、ラボのPIがその博士号取得者をテクニシャン扱いしているのと変わらないと指摘していました。プロフェッショナルであれば、組織にとらわれずに仕事ができないといけないということです。また、日本の現政権は、大学は社会の役に立つことをやれという圧力を強めていますが、黒川氏は、科学は本来curiosty-driven(好奇心に基づいて行なうべきもの)であると断言します。

JSTさきがけ研究員の戸田陽介氏は、もともとイネの研究で農学博士を取得されたのだそうですが、その後、農学x化学、農学x情報学という異分野融合の機会に恵まれることにより、農学x化学x情報学というユニークな研究分野を開拓されています。異なる分野の研究者は研究のカルチャーや考え方が違いすぎて、共同研究を行なうことも非常に難しいことが多いのですが、戸田氏のように1人で異なる分野に通じていれば、学際的な研究プロジェクトを立ち上げることが可能になり、ユニークな研究を実現できる可能性を示していたと思います。

続いて登壇したのが東大大学院時代にGENEQUEUESTというベンチャー企業を立ち上げた高橋祥子氏。GENEQUEUEST社は、個人が唾液サンプルを送付するとそこからDNAを抽出しゲノム解析を行なうことにより、個人のゲノムの特徴を特定して遺伝子カウンセリングを行なうサービス。日本の研究が失速している一つの理由が、研究費が減っていることと先に話したトニーさんが指摘していましたが、研究を加速するために会社をつくったという高橋氏の行動は、研究費問題に関して一つの解答を与えるものです。何しろ会社を作った目的がそうなので、会社社長という立場でありながら、アカデミアの研究者のマインドも持ち続けているということでした。

このセッションの最後に登場したのが落合陽一氏。大学を辞めて椅子取りゲームからめでたく抜け出しましたという言葉には驚きました。自分で会社を立ち上げて利益を出し、そのお金を大学に還元して自分の大学のポストの給料をそこから出す仕組みにしているのだそうです。これまた、日本の研究が失速した要因として大学のポスト不足が挙げられるわけですが、落合氏のやり方はこのような困難な状況をものともしない生き方で、大変大変驚かされました。1年間に65個ものプロジェクトを走らせているという多作の人です。学生数が44人、会社で雇用しているエンジニアが6人。仕事の効率がどんだけいいの?と凡人の理解をはるかに超えていました。

さて、個々のプレゼンのあと、トークセッションに移りました。ニコニコ生放送らしい企画で、パネルディスカッションの議題はインターネットの視聴者がその場の投票で選びました。投票結果は、

となり、セッションは「科学・テクノロジー 未来予測」のお題でスタートしました。司会者からの質問やパネリストの自由な発言などにより、結果として、さまざまな話題に発展していきました。

↓会場の雰囲気がわかる写真を参加者の方のツイッターから無断拝借。

ホンキギロン最前列!!!!

興味わいたもの全部やってみることにしたからドラムやろっかな pic.twitter.com/YF2TuGdp3P— おにぎり@LiT!大好き! (@onigiriyakijake) 2018年2月11日

高橋氏は、テクノロジーの進歩が早すぎて人がそれについていけていない。例えば、今頃になって個人が自分自身のゲノム情報を知ることが良いのか悪いのかといった議論をしている。このような未来が来ることはヒトゲノムが初めて解読され時点で予想できたことで、もっと早くから議論をしておくべきだったと言います。トニーさんは、これから来るものを予測することは非常に難しいが、既存の分野の間に新たな研究のインスピレーションがあるだろうといった趣旨のことを述べました。ちなみに、ネイチャーは来年、人工知能関連のNAURE姉妹紙Nature Machine Intelligenceを新たに創刊するそうです。

博士号を取得後の選択肢の少なさが問題だとトニーさんが指摘していました。高橋氏は「会社を立ち上げた方がリスクが少ない」と断言し、それに対して落合氏が「150%同意」していました。黒川氏も、このような前例ができれば、後に続く人が出てきやすいだろうと述べました。

高橋氏は、博士は取ったほうがよいと博士号取得を勧めます。一連の流れ、思考のプロセスをインストールできたことに意味があったそうです。落合氏は、博士号は「茶室の扉」程度の意味しかない、つまり入るのに必ず通らないといけないイニシエーション(通過儀礼)と表現していました。これによって、研究者同士が互いを理解しやすくなるというのです。また、「時間的余白」としての重要性も指摘していました。このようなまとまった「空白期間」が大切な意味を持つというのです。戸田氏は博士取得後にしばらく放浪生活を送り、「空白期間」があったそうですが、その間に自分が本当にやりたいことを考えることができて、続きの仕事をせずに新たな道に進むことができて良かったと述べていました。

黒川氏は、博士号は誰の下でとったかが大事で、しかもそのあとは外に出るべきだと言います。博士号取得者が別のラボに移動することで、その人がテクニシャン的な使われ方をされただけの人か、きちんと研究者として育てられた人なのかが、他に知れることになるからです。また、ネットやテレビで情報を仕入れてわかった気になってはいけないと注意していました。実際に外に出ていって、五感で感じ取る経験が重要だと言います。日本の外に出ることにより、健全な愛国心も生じるものだとのことです。

科学研究の出発点として大切なのは好奇心ですが、これに関してもいろいろと興味深い発言がありました。落合氏いわく、「好奇心フィルター」を一つみつけると人生が豊かになるとのことです。これには高橋氏が強く頷いていました。ちなみに落合氏にとっての好奇心フィルターは「波動」だそうです。好奇心が旺盛ならいいのかというとそうでもなくて、博士号を取得するための研究期間はむしろ好奇心をストップさせて、一つのことを最後までやりきることに全力を注がないといけない、とトニーさんが指摘していました。

子供時代の過ごし方にも話題が及びました。落合陽一氏のお父さんは、言わずと知れたジャーナリスト落合信彦氏であり、興味深いエピソードが披露されました。高橋氏は子供のときに親の都合でフランスに住んでおり、「外国人」として現地の学校で過ごしたそうですが、日本ではどうなの?といろいろ聞かれたりして、「人と違うことの素晴らしさ」を経験できたそうです。ただ、残念なことに日本に帰国すると、女子で一緒にトイレに行かないとハブられるといった日本人特有の「同調圧力」のせいで、とても生き辛い思いをしたとのこと。そんな日本人も遺伝情報を見てみればみんな一人一人が違っていることが実感できるそうです。質疑応答の時間でも「同調圧力」が話題になりましたが、黒川氏は、人と違っていることはいいこと、偏狂はイノベーションなんだよと強調していました。

質疑応答では会場からも活発に手が上がり、会が非常に盛り上がりましたが時間もだいぶ押して、最後のまとめを振られた落合氏が、「サイエンスは練習すれば楽しい。お酒も練習すれば楽しいのと同じ。サイエンスって楽しいんだということを覚えてもらえれば。」とうまいことを言っていました。最後に、この会をプロデュースした司会者の樋江井氏が、みなさんが未来を始めるための一歩を踏み出せたら嬉しい、と締めて閉会となりました。

このシンポジウムがニコ生で中継されたことも含めて、科学研究の世界でもいろんな新しい、面白いことが起きているんだなあと思いました。もちろんオーソドックスな研究をされてきた方々の発表でも、示唆に富む言葉が多くとても刺激を受けました。本レポートは走り書きメモと頼りない記憶力に基づいて書いたため、紹介した内容が発言者の言葉通りではないかもしれませんし、聞き違いや自分の理解の間違いである可能性もあります(発言順にこだわらずにまとめたところもあります)。書ききれなかった内容もたくさんあります。興味を持たれた方はニコニコ動画(有料)で視聴可能です。予定よりも時間が押してしまったようですが、それだけ熱のこもった内容で、最後の聴衆の拍手の大きさからすると、参加者もみな満足して帰ったのではないかと思います。ファシリテーターとして各セッションの司会進行役を務めた梶井宏樹氏(Part1:宇宙×地球)、武田真梨子氏(Part2:動物×植物)、樋江井哲郎氏(ホンキギロン)が、研究者から適切に発言を引き出し、さらに研究者の言葉が聴衆にわかりやすく伝わるようにと尽力していたのも印象的でした。シンポジウムが発信していたメッセージは、「人とは違うことをやろう」「まだ誰もやっていない領域に恐れずに踏み込もう」「できることから始めよう」「最初の一歩をとりあえず踏み出してみよう」というもので、子供からオトナにまで刺激を与える内容でした。

ジョン・マドックス賞は、学術誌Natureの名物編集長であったジョン・マドックス氏(1925~2009)を記念して創設された賞で、困難や逆風に遭いながらも公共の利益のために科学的な根拠を世に広めることに貢献した人に授与されます。

The John Maddox Prize recognises the work of individuals who promote sound science and evidence on a matter of public interest, facing difficulty or hostility in doing so. (The John Maddox Prize, Sense about science)

2017年度のジョン・マドックス賞は、子宮頸がんワクチンの危険性に関して科学的なエビデンスが無いことを指摘し、子宮頸がん予防ワクチン接種の重要性を訴えてきた医師・ジャーナリストの村中璃子氏が受賞しました。

Great to see @bronwenmaddox (Lady (Brenda) Maddox in background) give the #MaddoxPrize to @rikomrnk, celebrating life of Sir John Maddox @senseaboutsci @nature https://t.co/uGlBWXr33i pic.twitter.com/1crtS2sYC3

— Roger Highfield (@RogerHighfield) 2017年11月30日

HPVワクチンは、子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルス(HPV)への感染を防ぐワクチンだ。日本では、2013年4月に小学6年生から高校1年生の女子を対象に公費で打てる定期接種となったが、注射後に痛みやけいれんなど多様な症状を訴える声が相次ぎ、同年6月に国は積極的に国民に勧めることを停止した。この頃からマスメディアは、けいれんや痛みを訴える女の子を積極的に取り上げ、「怖いワクチン」というイメージが世の中に広く浸透。ほとんど接種する人がいなくなった。村中さんも2014年頃、テレビでけいれんする女の子を見て、「これは薬害なのか?」と疑いを持って取材を始めたという。ところが、小児科医や小児精神科医を取材したところ、ワクチンを打っていなくても、思春期特有の症状として同様の症状を訴える子供が多いことに気づく。1年ほど取材を重ね、2015年10月から、雑誌「ウェッジ」などに、HPVワクチン接種後の多彩な症状は薬害ではないのではないかと科学的に検証する記事を次々に発表していった。(海外の一流科学誌「ネイチャー」 HPVワクチンの安全性を検証してきた医師・ジャーナリストの村中璃子さんを表彰 BUZZ FEED NEWS 2017/12/1)

副反応として報告されているものの多くは接種時の疼痛(とうつう)や接種部位の腫れだ。そのデータでは未回復は186人だが、「因果関係を問わない副反応」と自己申告のあったもの。仮に186人全員の症状が子宮頸がんワクチンによるものだとしても、発症率は0.005%だ。一方、日本で認可されている4価ワクチンの効果は約60%。米国などで承認されている9価ワクチンなら90%以上が守られる。新しいワクチンと検診とを併用することで、子宮頸がんで亡くなる人を限りなくゼロに近くできる。(「医師とメディア人」二足のわらじを履く理由 あの英誌「ネイチャー」が選んだ日本人女医 東洋経済ONLINE 2017年12月01日)

Muranaka & Fujimoto: “Libel lawsuit caused by HPV (human papillomavirus) vaccine pseudoscience” (FCCJchannel 日本外国特派員協会 会見映像 オフィシャルサイト 2016/12/06 に公開)(49:25)

2016(平成28)年7月27日 HPVワクチン(子宮頸がんワクチン)薬害訴訟提訴にあたっての声明 本日、HPVワクチン(子宮頸がんワクチン)の接種によって深刻な副反応被害を受けた63名の被害者が、国及び製薬会社(グラクソ・スミスクライン株式会社、MSD株式会社)に対して、損害賠償請求訴訟を東京、名古屋、大阪及び福岡の各地裁に提訴しました。(HPVワクチン薬害訴訟全国弁護団)

本日現在、訴状を受け取っておりませんので、上記訴訟についてのコメントは差し控えますが、様々な症状によって苦しまれている方々につきましては、心よりお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い回復をお祈りしています。.. (中略).. 報告されている様々な症状とHPVワクチンとの因果関係は医学的・科学的に明らかになっておらず、弊社は「サーバリックス®」のベネフィットが副反応のリスクを上回るものであることを確信しております。(子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の訴訟に関するGSKの声明 GSK 27 July 2016)

無作為臨床試験を含む、圧倒的な科学的エビデンスがあることから、主張の内容に根拠はないとMSDは信じています。(2016年7月27日 MSD株式会社 PDF)

ワクチン副作用、63人提訴 子宮頸がん、15~22歳女性(KyodoNews 2016/07/27 に公開)

子宮頸(けい)がんワクチンの接種後に、原因不明の体の痛みなど、重い症状の訴えが相次いだ 問題で、先週、追跡調査の結果や今後の対応について厚生労働省の会議が開かれました。このワクチンとどう向き合えばいいのか?土屋敏之解説委員に聞きます。(くらし☆解説 「どうする?子宮頸がんワクチン」 土屋 敏之 解説委員 NHK 2015年09月25日)

ImPACT(内閣府 総合科学技術・イノベーション会議が主導する革新的研究開発推進プログラム)のプレスリリースおよび報道によると、初めての国産量子コンピューターの開発に成功したとのことです。

内閣府 総合科学技術・イノベーション会議が主導する革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)の山本 喜久 プログラム・マネージャーの研究開発プログラムの一環として、日本電信電話株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長 鵜浦 博夫 以下、NTT)NTT物性科学基礎研究所 量子光制御研究グループの武居 弘樹 上席特別研究員、本庄 利守 主任研究員らのグループ、情報・システム研究機構 国立情報学研究所(東京都千代田区、所長 喜連川 優 以下、NII)情報学プリンシプル研究系の河原林 健一 教授、加古 敏 特任准教授らのグループ、および東京大学(東京都文京区、総長 五神 真)生産技術研究所 合原 一幸 教授、神山 恭平 特任助教らのグループは、光の量子的な性質を用いた新しい計算機「量子ニューラルネットワーク(QNN)」をクラウド上で体験できるシステムを開発し、2017年11月27日より公開いたします。

量子コンピュータを実現するハードウェアとしては、ゲート型、アニール型、ニューラルネットワーク型の異なる3つのアプローチがあります。インターネットを介して実機を体験できるクラウドウェブサイトとしては、IBMがゲート型15ビットマシンを、D-WAVEがアニール型2000ビット、12000結合マシンを今年に入って次々と公開しています。また、Googleも来年春にはゲート型49ビットマシンを公開する予定です。今回、日本から公開されるニューラルネットワーク型2000ビット、400万結合マシンは、世界最大規模の量子コンピュータであり、これまでの限界を30倍以上拡大した2000ビットまでの組み合わせ最適化問題が解けます。(山本 喜久 ImPACTプログラム・マネージャーのコメント 量子ニューラルネットワークをクラウドで体験 ~量子を用いた新しい計算機が使えます~JST 平成29年11月20日)

スーパーコンピューターをはるかにしのぐ性能が期待される次世代のコンピューター、「量子コンピューター」の初の国産機の開発に成功したと国立情報学研究所やNTTなどのチームが発表しました。(初の国産量子コンピューター 無料公開 NHK NEWS WEB 11月20日 19時14分)

しかしながら今回の成果を「量子コンピューター」と呼ぶことに関して、インターネット上で異論が湧き起こっています。

これを量子コンピューターだと思っているのは地球上で数人(つまり当事者のみ)だけですから、ランダムに数人の別の研究者に問い合わせれば高い確率で問題に気づいたと思うのですが、今回、マスコミの方は、当事者の言葉をそのまま垂れ流しただけで、まったく検証していないということでしょうか。 https://t.co/LkE4BDkIX0

— Tomoyuki Morimae (@TomoyukiMorimae) 2017年11月21日

研究者としては「量子コンピュータ」とは呼べないものを研究者が「世界最大規模の量子コンピュータを開発した」と言って大大的に広報したということ。報道が勝手に書いたとかなら、またマスゴミが、で済むんですが、研究領域が大切にしている言葉の定義を研究者自身が広報のために歪めて使うというのは、研究倫理の問題にもなるんじゃないかと思います。‥(中略)‥

ビッグデータ、人工知能、IoT・・・。量子コンピュータもそのうちのひとつのバブリワードなわけで、バブリワードを使ってプレスしたほうがPR効果が大きいという判断なんでしょうね。‥(中略)‥

なんだかアホらしい話ですが、最近の大学や研究機関のプレスリリースは研究者としての誠実さよりも、バズること、世の中にウケることが最優先になっています。(内閣府ImPACTの誇大広告広報と量子コンピュータの話 人間とテクノロジー 2017-11-21)

NTTの量子コンピュータのやつ改めて読んだけど、思ったより全然量子コンピュータじゃなくてびっくりしてる

— わた氏 (@Iam_kawaii_girl) 2017年11月21日

ImPACT広報また飛ばしすぎてるよなあ。昔プロジェクト説明聞いた時にはこれは量子コンピュータではないってちゃんと言ってたのに。量子コンピュータバブってきたからPR飛ばすのね。https://t.co/8WJLB5HlFb

— Katsue Nagakura (@kaetn) 2017年11月20日

「世界最大規模の量子コンピュータであり」と量子でもないものを量子とよんで、世界最大と称して、嬉しいんですかね。もちろん技術はすごいんだろうし、ヒューリスティックソルバとしてはある程度高速なんだろうけど、量子って飾って出さないと勝負にならないのかな。

— Keisuke Fujii (@fgksk) 2017年11月20日

初の国産量子コンピューター 無料公開 https://t.co/x2LVpzG1Cm ヤバいですね…これ.「量子コンピューター」とか言い切っていいのでしょうか?「ニューラルネットワーク型」とか謎すぎ.素人欺すの大概にしろよ,としか言いようがありません….往年の某詐欺国プロじみてきましたね,ImPACT…

— Yuta Kashino (@yutakashino) 2017年11月20日

光ニューラルネットについては,以前「量子かどうかではなく,速く計算できるマシンを作りたい」という話だと聞いていたんだが。汎用量子コンピュータ(ゲート型),アニーリングマシン(D-Wave),光ニューラルネットと,違うものを皆「量子コンピュータ」と呼び,説明もごちゃごちゃになっている。

— 古田彩 Aya FURUTA (@ayafuruta) 2017年11月20日

ついに、この研究成果の共同研究者もこれは量子コンピュータではないと認めていることが、毎日新聞により報道されました。

チームのメンバーの西森秀稔・東京工業大教授は毎日新聞の取材に「計算の一番本質のところで量子効果を使っていない」と話す。共同研究者に名を連ねる井上恭・大阪大教授も「『これは量子コンピューターと違う』と言う人がいたら反論できない」と話した。(「スパコン超え」国産コンピューター 「量子」命名に異論 集積回路、従来のまま (毎日新聞 2017年12月10日 東京朝刊))

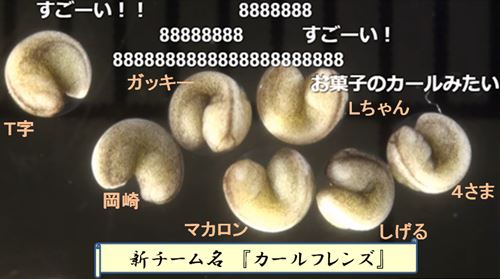

ゴールデンウィーク中の2017年5月3日(水)17時から5月5月5日(金)17時頃までの48時間にわたって、、アフリカツメガエルの受精から尾芽胚形成までの発生過程がニコニコ生放送で生中継され、20万人以上の視聴者でおおいに盛り上がりました。

(写真の出典:【みんなで数えよう】アフリカツメガエルの細胞分裂〜受精から孵化まで〜基礎生物学研究所×niconico)

発生過程の解説は基礎生物学研究所の上野直人教授および上野研究室のラボメンバーが行いました。

タイムシフト予約したアフリカツメガエルの孵化のやつ見てる

— ド畜生ガエル吾平 (@midj1010) 2017年5月5日

東京はおでかけ日和だったが、連休中の都内なんぞ出る気にはなれずニコ生でカエルの卵が細胞分裂する配信をずっと観てた。胚ってかわいい( ՞ټ՞)

— 沿岸防衛体研究所 (@ganboken) 2017年5月5日

胚人になったはいいがはやくも胚ロスでしにそう

— らいち (@tipiropiro) 2017年5月5日

昨日からニコ生でカエルの細胞分裂を途中途中見てたけど、意外と面白かったな

— 日和 (@pupucumu) 2017年5月5日

くそ、くそ…アフリカツメガエルの細胞分裂見て癒されないと死ぬ……

— メルトリリスちゃんが来る九下 (@9under_) 2017年5月5日

うおアフリカツメガエルのすげぇ育ってた。

最後見たときまだ桑実胚だったのになー。— SAKEY (@mystiaSAKEY) 2017年5月5日

なんでカエルの細胞分裂見ながら飯食ってんだろ…

— 社畜天国 (@mariymariy) 2017年5月5日

かえる孵化中継、昨日のよるから めっちゃ成長しとる。というか動いとる。

— のめみんさん (@nomemint) 2017年5月5日

昨日からニコ生のアフリカツメガエルの細胞分裂をちょくちょく見てるけど、見るたびに状況変わって面白い。受精直後から見てればよかった。

— ちず (@chizu412) 2017年5月5日

出勤前にカエルのタマゴ生放送みたら既に孵化してる子がいてびっくりした

— KAZANE.MIND (@kazanemind) 2017年5月5日

カエル受精卵、鈴カステラからカールになってた。おはよ。

— 小出燐 (@cordetw) 2017年5月4日

寝られないからカエルの細胞分裂見よ〜〜っと!!!

— Lulula@正宗鯖 (@ffXIV_Lulu) 2017年5月4日

推し胚は岡崎さんw(むっちゃ育ってる

— 咲野 凛 (@rinsakun0) 2017年5月4日

すごいカエルの細胞分裂の生放送してる

— 柚莉 (@kirisaki_yuuri_) 2017年5月4日

細胞分裂 尻の方 カエルになるものの尻を見ている かれこれ5時間ほど ウケる

— じゅかい (@bamk_A) 2017年5月4日

カエルの卵割を見ながら酒を飲む

— やみくも (@yamikumods) 2017年5月3日

そして何故私はひたすらカエルの卵割を見守っているのだろう

でも楽しいhttps://t.co/JqtLvypyGy— とるこあいす (@torukoaisu) 2017年5月3日

帰宅した。カエルさんの卵は分裂したかな?

— うさみー/ふーか (@usamie_f) 2017年5月3日

あ!アフリカツメガエルの発生今日じゃん

— 嫌弥とゆかいな仲間たち (@k_enya) 2017年5月3日

参考

研究成果を社会に還元する一つの方法は、マスメディアを通じて世間に研究成果を知らしめることです。そのためには、論文発表のタイミングに合わせて、新聞、テレビ、雑誌、ウェブメディアなどに記事として取り上げてもらう必要があります。それを実現させるためには、報道記者に興味と関心を持ってもらえるようなプレスリリースを書く必要があります。大学の広報やURAがプレスリリース作成のサポートをする場合でも、最初の原稿は研究者が作ることになるでしょう。

そこで、プレスリリースを書く上で参考になりそうなウェブサイトを紹介します。

プレスリリースに対する考え方、文章を作成するにあたっての具体的な注意事項など、細やかな情報が得られるのが、生理学研究所・広報展開推進室の「科学者から国民への情報発信の意義と方法」。

プレスリリースは、たしかにメディアの目に触れ、そこでいったん解釈され、読者に仲介されはするが、あくまでその情報の最終的な受け手は、国民であることを忘れてはならない。プレスリリースの文章を書くときには、それを手にする国民一般、小中高校生からお年寄りまでを目に浮かべ、彼らに語りかけるように正確で分かりやすい記述にこころがけることが重要である。(科学者から国民への情報発信の意義と方法 生理学研究所・広報展開推進室)

プレスリリースとはそもそも何か?プレスリリースの具体的なプロセス、プレスリリースの文章の構造、その他、記者との対応方法まで、教科書的にまとまっているのが、京大「虎の巻」。

研究成果発表「虎の巻」 – 京都大学 (PDF) *学内限定にアクセス権が変更されてました(残念)。