[広告] 今からでも個人的に頼める科研費申請書添削サービス

科研費申請書の書き方には、厳然とした守るべき「作法」が存在すると同時に、審査委員を納得させることができるのならどう書いてもOKという「自由さ」とがあります。科研費になかなか採択されずにいる研究者は、とりあえず作法を守るために「型」にはまった書き方をマスターするのがいいと思います。

2025年度科研費の様式は、基盤研究(C)は(6)国際性が追加され、(3)にあった「着想に至った経緯」が(1)に移動するなど、少なからぬ変更がありました。そのため、何をどう書けばいいのか戸惑っている人も多いようです。

生成AIによる査読の勧め

時代が変わりいまや生成AIになんでも頼めるようになりました。科研費の申請書も一人で悩まずに、チャットGPTやクロード(Claude)やジェミニ(Google Gemini)に査読させてみましょう。プロンプトを適切なものにすれば、かなり有用な助言が得られます。

ChatGPT使う人多いけど、自分がこれら3つのAIを試した限り、Gemini 2.5 Proが、科研費申請書の研究デザインの論理性の不備を一番、的確に指摘してくれた。プロンプトに、「不採択」の原因を教えてと、不採択を前提条件として入れるのが必須。「厳しく査読して」程度だとピンボケのユルい査読になる。 https://t.co/M8dpAChyAh

— 博士(理学) (@scitechjp) July 11, 2025

生成AIに頼らず自分でチェック・改訂することの勧め

生成AIはまだ(2025年現在)、万能ではありません。へたに生成AIに文面を作らせると、AI臭い文章になって、審査委員の心証を悪くする恐れもありますので、過度の依存はやめましょう。

科研費の申請書、提出ボタンをクリックする前に聞いて!”これこそが本研究の着想の原点である。”などと内容に見合わない仰々しい文言を書いてない?ChatGPTに丸投げしたのが審査員にバレたら、即、不採択だよ。生成AIは、賢い人をより賢く、〇〇な人をより〇〇に見せてくれるツールだから気を付けて。

— 博士(理学) (@scitechjp) August 24, 2025

注意:以下は、自分(本ウェブサイト管理人)個人の考えであり、自分の過去の科研費採択経験(生物系の基礎研究、少額の研究種目、研究代表者としての生涯獲得総額は数千万円)、同僚や先輩、その他の人たちの採択調書から学んだこと、さまざまな書籍の内容、ウェブ上の情報、大学で開催された科研費セミナーで聞いた内容、科研費の審査をしたことがあるという先生から聞いた話などを自分なりに総合的にまとめた結果です。書籍やセミナーの内容が自分の考えとは多少ズレると思ったこともありますので、ここにまとめたことが絶対正しいわけでも、全ての科研費応募者に当てはまるわけでもありません。書き方のヒントになれば幸いです。研究内容や書きかた次第で、それぞれのセクションの分量の割合は大きく変わってきます。全体としての整合性、一貫性があることが大事です。

1 研究目的、研究方法など

科研費研究計画調書の様式はちょっとずつ変更されてきました。今年度(2025年度科研費)は、また少し変更がありました。基盤研究(C)の場合、「1 研究目的、研究方法など」を4ページにわたって書くことになりますが、書くべき内容が指示されており、

本文には、

(1)本研究の学術的背景や本研究の着想に至った経緯、研究課題の核心をなす学術的「問い」、

(2)本研究の目的および学術的独自性と創造性、

(3)関連分野の研究動向と本研究の位置づけ、

(4)本研究で何をどのように、どこまで明らかにしようとするのか、

(5)本研究の目的を達成するための準備状況、

(6)本研究がどのような国際性(将来的に世界の研究をけん引する、協同を通じて世界の研究の発展に貢献する、我が国独自の研究としての高い価値を創出する等)を有するか

について具体的かつ明確に記述すること。

との指示が様式の上部にあります。新たに(6)国際性についての記述を求めているのが目を引きます。また、いままで(3)の中にあった「本研究の着想に至った経緯」が、(1)の中に移行しているのも要注意です。

(1)本研究の学術的背景や本研究の着想に至った経緯、研究課題の核心をなす学術的「問い」

科研費申請書の(1)の見出しが2行になる問題。(1)を半角にして、文字を游ゴシック11ポイントにすると、1行にスッキリ収まる。

「(1) 本研究の学術的背景や本研究の着想に至った経緯、研究課題の核心をなす学術的「問い」」の部分だ。#科研費申請書 #見出し #スッキリ— 児島将康 (@kakenhi_g_rant) August 4, 2024

さてこのセクションには何を書けばいいのでしょうか?「学術的背景」として何を書くかを考える際の手がかりがあります。それが、もう少し具体的な指示として、様式の真ん中の「留意事項①」に書いてある、

学術の潮流や新たな展開などどのような「学術的背景」の下でどのような「学術的『問い』」を設定したか、

という文言。これを解釈するに、学術的な問いが生まれた妥当性を書けばよいでしょう。審査の観点として、

学術的な意義や独自性、創造性など学術的重要性を評価する

と留意事項①に明確に説明されています。つまり、学術的問いの重要性の説明が求められているわけです。問うに値する面白い問いなのかどうか?ということです。そもそも学術的問いとは何なのか?研究目的とどう違うのかという点に関して、自分の研究テーマに沿って自分の考えをまとめておく必要があります。

申請書を具体的にどう書けばいいのかというと、通常の論文のイントロダクションの書き方が参考になります。まず「何」についての研究なのかを述べて、それに関して何がすでに「わかっていること」なのか、そして何がまだ「わかっていないこと」(=学術的な問い)なのか、なぜそのわかっていないことを知ることが重要なのかを書きます。そして、その「わかっていることとわかっていないことの間のギャップ」を「どうやって」自分が埋めるのか(=研究目的)、そのようなアプローチをどのように発想したのか(=着想に至った経緯)を書きます。

論文を書くときのノウハウで申請書の文章を書こうとしたときに、ここで少しやっかいな問題があることに気づきます。学術的な問いというのはその研究領域における大きめのクエスチョンであったほうがよいわけですが、自分のアプローチまで書いてしまうとそれはもうすこし具体的な「研究目的」になってしまい、研究目的を書くセクションはその次の「(2)本研究の目的および学術的独自性と創造性」になるという点です。話を具体的に絞り込んでからまた広げなおすと話が戻ってしまったことになり、流れが悪くなります。文章の流れとしては一方向に流れていてほしいわけです。前年度までは、「本研究の着想に至った経緯」は(3)のセクションにあったので、まだ書きやすかったように思いますが、「着想」、特に、研究アプローチ(方法論)に関する着想を(1)の中で書くとなると「研究目的」まで(1)で言及したほうが自然な流れが作りやすいかもしれません。

科研費は人文科学から理学、医学、工学など全く異なる研究領域を対象にするため、研究のスタイルは非常に多様です。しかし科研費の様式はすべての研究領域に対応して1つしか用意されていないので、応募者が自分の研究領域に合わせて、あるい程度柔軟に対応することは許容されると思います。ただし審査の観点は公開されているのでそれを外した書き方は不利になります。何をどう書いているのか意図が明確であれば自由に書いてよいのだと思いますが、例えば、

研究テーマのトピックの提示→わかっていること、わかってきたこと、最近の進展やブレークスルー→それでもまだわかっていないこと→それをわかる必要性、喫緊性→学術的問い→問いに答えるための自分なりのアプローチ(研究目的)の着想(=着想に至った経緯)

という順に書いていくのが一法でしょう。「本研究の着想に至った経緯」が(3)から(1)に移動したというのは実はかなり大きな変更点であり、「何の着想」なのかまで変わってしまった可能性があります。「研究目的を設定するに至った着想」なのか、「学術的な問いを設定するに至った着想」なのか、というあいまいさ、多義性があります。「本研究の着想に至った経緯」を書けという指示を、学術的な問いを設定するに至った経緯と解するのであれば、

研究テーマのトピックの提示→わかっていること、わかってきたこと、最近の進展やブレークスルー→それでもまだわかっていないこと→それをわかる必要性、喫緊性(=着想に至った経緯)→学術的問い

となります。学術的な問いと研究目的との関係をどうするかで書き方が変わってくるでしょう。抽象度ー具体性 という観点で、問い>>目的 とするか、問い>目的 とするか、 問い~目的 とするかは、研究内容によるでしょう。問い=仮説とするか、目的=仮説(の検証)とするかも、研究領域や研究内容によって自由度があるのではないかと思います。

研究者によって各セクションにどれくらい詳しくどれくらいの量を書くかは、異なるでしょう。異なっていてよいのだと思います。ただし大事なことは、書く意図を明確にすることです。応募者がどういう意図で申請書を構成したのかにまぎれがなければ、スタイルが多少違っても審査委員によっては読みやすいものになるはずです。

重要なことは、このセクションを書く目的は何かを意識することです。すべての文章にはその文章を書く目的があります。背景の文章を書く目的は、応募者が学術的問い(もしくは研究目的)を設定した理由を審査委員に納得させることです。

ここで大事なのは「客観性」であり、客観的であることとはすなわち、すべての主張に根拠(文献もしくは予備実験の実際のデータ)を示すことです。引用文献が多くなりすぎると文章が読みにくくなるということもあるので、適度なバランス感覚が要求されます。文献は他人の文献と自分の文献を適度に織り交ぜて書くのが理想です。自分の文献だけだと独りよがりな印象を与えますし、他人の文献だけだと業績が無い人かと思われます。何をどう書くかに関しては、昔の申請書の様式の指示も手掛かりになります。

① 研究の学術的背景(本研究に関連する国内・国外の研究動向及び位置づけ、応募者のこれまでの研究成果を踏まえ着想に至った経緯、これまでの研究成果を発展させる場合にはその内容等) (平成29年度科研費の基盤研究(C)の様式より 太字・下線強調は当サイト)

これを読むと明らかなのですが、科研費の基盤研究というものは、基本的には、応募者がこれまで行ってきた研究の積み重ねの上に、さらに発展的なテーマを設定することが当然のこととされています。現在の様式の指示からはこれらの文言が抜け落ちていますが、この考え方は基本的には生きています。だとすると、新規テーマで応募したい場合どうなるんだ?という声が聞こえてきそうですが、新規テーマだと採択されにくい恐れはあるが、絶対ダメというわけではもちろんないので、様式の自由度が上がるように改善されたのだと思います。

文献の引用の仕方として、(Daresore et al., 2000)と書くか、(Daresore et al.,, 2000, Journa Name)とするか、(Daresore et al.,, 2000, J Nam 1(2):345)などどこまで細かくするかは好みもあるでしょう。(Daresore et al., 2000; Hokano et al., 2001)など論文の区切りに使う記号は表記の中でユニークなものにするなどの細かな配慮も大事です。番号で引用してあとからリストを添えたり、自分の業績の場合には(業績1)などと書くのもありでしょう。ただ、リストの番号で引用した場合にいちいちそれを他のページに見に行って確認する読み手もあまりいないのではないかと思いますので、読む動作・視線の動きを妨げないのが一番だと自分は思います。その考え方にのっとれば、引用文献の位置は句読点の直前がベストです(Daresore et al., 2024)。

背景に書くべきことは、そのトピックに関する一般的な説明ではなく、あくまで設定する問いの妥当性を納得させるための材料に絞ります。背景の書き始めから「問い」までが読んでいて一直線で無駄がないという印象を与えることが大事で、話題がそれたり、戻ったりするのは、学術的意義の重要性を理解されにくくするので要注意です。論文を書くときにIntroductionを書く理由は、hypothesisを導くためですが、それと同様に考えればいいと思います。

「背景」と「関連する研究動向」との書き分けという問題にもなりますが、背景には関連はしていても問いを導き出すことに直接関連しないことは言及する必要はありません。そういったことは関連する研究動向のセクションに書けばよいでしょう。研究動向には、他の研究者がどんなアプローチで自分と同じゴールを目指しているのか、そんな中で自分のアプローチはどんな点で優位なのかを書けばいいのです。こう考えれば、背景と動向の書き分けに悩むことはなくなるはず。

科研費の申請書の「背景」と「動向」の書き分けで悩む人が多いが様式の指示や留意事項にハッキリと書いている。いわく、「問い」がどうやって生まれたかを書くのが「背景」。「位置づけ」を示すために書くのが「動向」。様式の指示や留意事項を真面目に読まずに申請書書いて採択されようなんて甘すぎ。

— 博士(理学) (@scitechjp) July 18, 2025

背景もしくは研究目的のセクションには、仮説を示した模式図を置くのが良いでしょう。良いでしょうというよりも、置くべきと言いたいところです。「仮説を示した模式図」というのは、相当頭の中が整理されていないと描けませので、模式図を描きなおしているうちに頭の中が整理されてきますし、模式図が完成するとあとは模式図を説明する形で本文をスムーズに書き進むことができます。

さて、新たに場所が移動してきた「着想に至った経緯」はどう書けばいいの?という問題があります。なぜこれが(3)から(1)に移動されてきたのかを考える必要があるでしょう。自分が思うに、背景から問いを導く過程がすなわち着想なので、着想に至った経緯は本来、背景→問いの思考そのものであって、不可分です。別物として書く必要はないのではないかと思います。しかしそうはいってももともと(3)にあったものなので、以前の不採択調書の「着想に至った経緯」の部分をコピペして、(1)の背景と問いの間に入れ込んでいる人も多いことでしょう。実際、「背景」として客観的な内容を書き、次に「着想」として自分の業績やアイデアを中心に書き、両者から導きだされる「問い」を書くというスタイルも、おさまりがよいのでお勧めできます。とくに、このセクションの文章量が多くなるとどこに何が書いてあるのか読み手にもわかりにくくなりますし、読む労力も増えてストレスです。「背景」「着想」「問い」と3つのセクションに分ければ、読み手に優しい申請書になるでしょう。

【このセクションでよくある失敗例】、

- トピックに関する教科書的説明(無駄な情報)をしている

- 文章に、学術的問いへ向かう方向性がない。

- 文章の流れとは無関係な”関連する”話題が、流れの途中に挿入されている。←ありがち

- 自分の業績を引用していない(なければ仕方ないですが)

- 自分の業績しか引用していない(問いの客観性が担保されない)

- 学術的な問いが書いていない。書いてあったとしても、どの部分がそうなのかが読み手にわからない。

(2)本研究の目的および学術的独自性と創造性

このセクションをどう書くかも、自由度が高く人それぞれですが、どこに何をどう書いたのかという応募者の意図が明確に読み取れることが大事です。また、(1)のセクションから話がつながっていることも必要です。

研究目的

「目的」というのは日常語としては、将来の夢や願望、目標という意味もありますが、研究助成への応募書類における「研究目的」は、研究期間内で研究計画において「実際にやること・明らかにすること」を意味します。つまりやらないこと(将来的な願望)を含めてはいけません。時間があればやるとか、研究がうまくいけばもう少し先までやるなどと、あいまいなことを書いてもいけません。

研究目的は、学術的問いに答えるものになっているべきで、きちんとした対応関係がそこにないと不自然です。問いに答えるための実験系や方法論まで含めて具体性を増したものにします。

研究目的の中身は、学術的な問いに答えるためのアプローチを含みます。問いにどんなアプローチで取り組んで答えを出すのか、そのアプローチにはどんな独自性や創造性があるのかを書くことになります。

【研究目的を書くにあたってのよくある失敗事例は】

- 研究目的がそもそも書いていない

- 研究目的が学術的な問いに答えるものとして書かれていない

- 学術的な問いと研究目的の「抽象度ー具体度」の関係が逆になっている

- 研究目的(やること)に願望(できれば~したい)を書いている

- 「研究目的、研究の意義」を一文にまとめて書いているため目的が伝わりにくい。(例. ~することは、~の意義が大きい)

独自性

独自性 originalityは、他人にはないその人だけのものという意味です。科研費が不採択になる人の多くが、「~(研究目的)の研究は報告がないので独自性が高い。」と書いてしまいますが、この書き方は賢明ではありません。科研費は相対評価ですので他人の申請書と比べられて採否が判断されます。「~(研究目的)の研究は報告がないので独自性が高い。」という文は、他の申請書でもそのまま使える文言です。つまり審査委員に対して審査に有用な情報をなんら与えていません。情報量ゼロの文です。なぜ今まで論文報告がなかったのか?重要な課題だとみな思っていたのに適切なアプローチが見つからなかったから?技術的に不可能だったから?重要なのにその重要性が見落とされていたから?なにかしら理由があるはずで、その理由を書く必要があります。

独自性のアピール方法として、他人にはできないということをアピールすることも可能です。自分にしかない技術を使って初めて実現可能になるアプローチだからといった具合です。また、誰よりも早く自分がその重要性に気づいてこの分野を開拓してきたからと、過去の論文業績と絡めて独自性をアピールすることも可能でしょう。

【独自性を書くにあたってのよくある失敗事例】

- ~(研究目的)に関する論文報告はなく、本研究は独自性が高い と書いてしまう。論文報告がないことだけ言っても、なぜそれが独自性になるのか読み手には全くわかりません。

創造性

創造性に何を書けばいいのかは、多くの応募者が頭を悩ませるところです。通常の日本語の意味だと、創造性はcreativityのことであり、creativeといえばゼロから何かを作り出すという意味になります。しかし科研費の申請書においては「創造性」として書くべきことは、多少日常語とはズレているように自分は感じています。

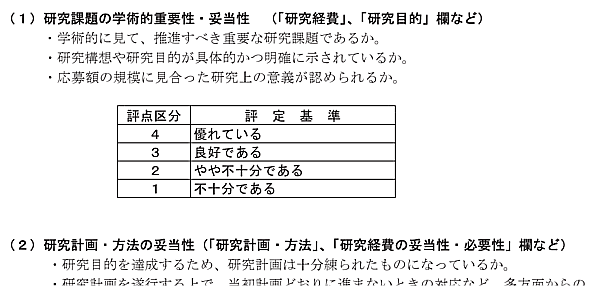

審査のポイントとして、

A.研究計画の内容に関する評定要素

(1)研究課題の学術的重要性

・学術的に見て、推進すべき重要な研究課題であるか。

・研究課題の核心をなす学術的「問い」は明確であり、学術的独自性や創造性が認められるか。

・研究計画の着想に至る経緯や、関連する国内外の研究動向と研究の位置づけは明確であるか。

・本研究課題の遂行によって、より広い学術、科学技術あるいは社会などへの波及効果が期待できるか。

https://www.jsps.go.jp/file/storage/kaken_01_03_shinsahyoutei_2024-1/r6hyoutei03_ja_bc.pdf

ということが言われていますので、「本研究課題の遂行によって、より広い学術、科学技術あるいは社会などへの波及効果が期待できる」ことを申請書のどこかでアピールする必要があることがわかります。しかし明示的なセクションはないため、書くとすれば、「創造性」を書く場所に書くことになろうかと思います。そこで、創造性の欄に、新たな価値を生み出すことができるという内容の説明をする人が多いようです。科研費の書き方を指南した書籍もそのような説明に終始しています。

【創造性に関する失敗事例】

- 創造性についての言及がない

(3)関連分野の研究動向と本研究の位置づけ

細かい話ですが、2025年度科研費から、様式の指示は、「関連する国内外の研究動向」が、「関連分野の研究動向」に変更されています。これは(6)国際性 の項目を新たに作ったことに伴う措置だと文科省の資料では説明されています。ただ(6)でアピールすることはすこし内容がずれるので、従来通り書けばよいでしょう。「背景」と「研究動向」をどう書き分ければいいのかというのも悩みのタネです。ほとんど同じことを繰り返してしまうのは印象を下げます。

実際のところ、「背景」と「研究動向」で書く内容がある程度重複するのはむしろ自然なことだと思います。内容は重複してもアピールしたいことが異なるので、文は当然異なったものになります。

何を書くべきかで考える必要があるのは、「関連分野の研究動向」という指示において、何に関連する研究の動向かという点です。「何に」というのは普通に考えれば、「学術的な問い」や「研究目的」に関連する研究動向ということになるはずです。「学術的な問い」と「研究目的」のどちらに寄せて書くかというのは、「学術的な問い」と「研究目的」をどう設定したかにもよるので、ケースバイケースでしょう。「研究目的」を非常に狭くとらえてそれに関する研究動向を書いてしまうと、研究の意義が理解されない恐れが強まります。なので、「学術的な問い」に関する研究動向を書いて、国内外の他の研究者がその問いにさまざまな方法でアプローチしているなかで、応募者はどのような独自性・優位性のあるアプローチをしているのかが明確になるように書けばいいと思います。

【研究動向と位置付けを書くにあたってのよくある失敗事例】

- 研究動向=論文であるべきなのに、論文の引用が全くない

- 他人の研究紹介は書いているが、本研究の位置づけに関する言及がない

- そもそも「何」に関係する研究動向なのかがあやふや。書くべきは、「学術的問いや研究目的」に関係する研究動向であるにもかかわらず、そうなっていなくてズレたトピックに関する研究動向を書いている。

(4)本研究で何をどのように、どこまで明らかにしようとするのか

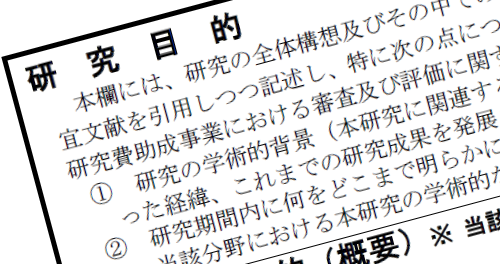

このセクションは長ったらしいタイトルでわかりにくいかもしれませんが、以前の「計画・方法」という欄に対応した部分です。まだ科研費の様式に「研究業績」というページがあってそこは単に論文業績を羅列するだけだった当時(平成29年度の例)の様式がどうだったかというと、基盤研究(C)の場合は最初の2ページが「研究目的」で、

研究目的

本欄には、研究の全体構想及びその中での本研究の具体的な目的について、冒頭にその概要を簡潔にまとめて記述した上で、適宜文献を引用しつつ記述し、特に次の点については、焦点を絞り、具体的かつ明確に記述してください(記述に当たっては、「科学研究費助成事業における審査及び評価に関する規程」(公募要領81頁参照)を参考にしてください。)。

① 研究の学術的背景(本研究に関連する国内・国外の研究動向及び位置づけ、応募者のこれまでの研究成果を踏まえ着想に至った経緯、これまでの研究成果を発展させる場合にはその内容等)

② 研究期間内に何をどこまで明らかにしようとするのか

③ 当該分野における本研究の学術的な特色・独創的な点及び予想される結果と意義

つぎの2ページが「研究計画・方法」で、

研究計画・方法

本欄には、研究目的を達成するための具体的な研究計画・方法について、冒頭にその概要を簡潔にまとめて記述した上で、平成29年度の計画と平成30年度以降の計画に分けて、適宜文献を引用しつつ、焦点を絞り、具体的かつ明確に記述してください。ここでは、研究が当初計画どおりに進まない時の対応など、多方面からの検討状況について述べるとともに、研究計画を遂行するための研究体制について、研究分担者とともに行う研究計画である場合は、研究代表者、研究分担者の具体的な役割(図表を用いる等)、学術的観点からの研究組織の必要性・妥当性及び研究目的との関連性についても述べてください。

また、研究体制の全体像を明らかにするため、連携研究者及び研究協力者(海外共同研究者、科研費への応募資格を有しない企業の研究者、その他技術者や知財専門家等の研究支援を行う者、大学院生等(氏名、員数を記入することも可))の役割についても記述してください。

なお、研究期間の途中で異動や退職等により研究環境が大きく変わる場合は、研究実施場所の確保や研究実施方法等についても記述してください。

となっていました。「研究目的」(2ページ)と「研究計画・方法」(2ページ)が「研究目的、研究方法など」(4ページ)の一つに合わせられたわけです。この経緯を見れば、「(4)本研究で何をどのように、どこまで明らかにしようとするのか」が、「研究計画・方法」に対応することは明らかでしょう。

古い様式も今見返してみると申請書を書く上で示唆に富むことに気づきます。

指示がなくなった=書かなくてよくなったと考えるより、自由度を増やすために指示を減らしたと理解したほうがいいでしょう。つまり指示がなくなったことであっても、意識しておいたほうが良いのです。

さて、計画・方法は以前はまるまる2ページ書くようになっていたのですが、今は他との分量のバランスからそこまで多くの紙面を割かなくてもいいようになったと思います。採択された人の研究計画調書を見せてもらったことがありあすが、多くの場合1ページ程度(他の部分に何をどう書いたかとの兼ね合いにより、半ページ~2ページ弱の幅がある)で書いているようです。

抽象>具体 ということで言えば、

学術的問い>研究目的>研究計画・方法 という図式になります。

科研費申請書で学術的問い、研究目的、実験計画を書くのは、まさに、具体ー抽象(のグラデーション)だし、「関連する研究動向」(抽象)ー実際に書く内容(具体)ともいえる。この本は(当然のことながら)科研費出す人にも役立つはず。 細谷 功『具体と抽象』 https://t.co/VZptWyhNY0

— 博士(理学) (@scitechjp) July 27, 2024

当たり前のことですが、「研究計画・方法」で書く内容は、「研究目的」と完全に対応している必要があります。研究目的を達成するうえで過不足がある計画を書いてしまうとまず採択されないでしょう。計画に書く課題が少なくてさみしいので余計な課題を付け足して整合性を失い不採択になるというのは典型的な失敗パターンです。

【研究計画・方法のセクションにありがちな失敗例】

- ~を解析する ~を比較する ~を分析する など一言でまとめていて、具体的にどうやって解析するのか、どうやって比較するのか(統計学的手法)、どうやって分析するのかが書かれていない。

- 研究目的との対応が不明

- 計画された課題が実施されても研究目的が達成されない(不足)

- 研究目的を達成するうえでやる必要がない課題を計画している(過分)

- ひと続きの文章で1ページ以上書かれていて、読む気がしない 課題ごとに項目をつくって、「読ませる」というより「見ればわかる」ようにしましょう。どこまで細かく読むかを読み手に任せるようなレイアウトに。

- 研究分担者の役割が書いていない

(5)本研究の目的を達成するための準備状況

このセクション「準備状況」とあとにでてくる「研究環境」とをどう書き分けるかで悩む人も多いようです。環境は必要な研究機器などであり、準備状況はそれらの研究機器がすでに稼働して予備データが出始めているといったことなんだろうと思います。予備実験データをここに書くのもありでしょう。ただし、予備実験データは研究計画欄のほうに書くというのも効果的です。

科研費必勝法【世界標準】 研究する→結果をまだ論文にせず、”予備的実験結果”と呼ぶ→すでに得た結果に関して科研費申請書を書く→当然、科研費が採択される→得た研究費で次の新しいテーマの研究を行う→はじめに戻り、このサイクルを繰り返す https://t.co/XM0JKtCJbP

— 博士(理学) (@scitechjp) July 6, 2017

実際のところ、予備実験データは背景のところから出してもよくて、好みによると思います。できるだけ早くインパクトを示して読み手(審査委員)の興味をひきたければ、早い段階で出すことです。4ページめの最後など、そもそも審査委員はまともに読んでいないかもしれません(特に最初の部分が稚拙にしか書けていない申請書の場合)。

【準備状況で良くある失敗事例】

- 研究環境を書いている

- 素晴らしい予備実験データを、審査委員の頭の中で採否が決まった今ごろになって載せている(きちんと書かれた申請書ならここまで読んでもらえるでしょうが、最初のほうのページが稚拙だと準備状況まできちんと読んでもらえる保証はない)

(6)本研究がどのような国際性を有するか

このセクションは2025年度科研費からあらたに加わったもので、何を書けば正解なのかは誰も確かには知らないことだと思います(まだ採択された申請書というものが存在していないので)。そのため、日本学術振興会は親切にも様式の指示の中で具体例を挙げて示してくれています。

- 将来的に世界の研究をけん引する

- 協同を通じて世界の研究の発展に貢献する

- 我が国独自の研究としての高い価値を創出する

などを書けばいいのだそうです。「将来的に世界の研究をけん引する」というのは、得られる研究成果を見た他の研究者がこぞって参入してくるので、その結果として、新しい学問の潮流がつくりだせて、自分がその最先端にいて世界の研究を牽引することになるのだと思います。

「協同を通じて世界の研究の発展に貢献する」というのは、得られる研究成果を見た他の研究者がこぞって共同研究を是非やりませんか?と声をかけてくるので、その結果として、協同して研究領域を発展させることになるのでしょう。

「我が国独自の研究としての高い価値を創出する」ということでもOKというのはなかなか興味深いと思いました。つまり、なんでもええんかい!と思ったのですが、これは日本人の起源とか、日本文学の研究、日本の戦後政治など、日本固有の問題に取り組む研究者を想定してのことなのかなと想像しています。

科研費の新しい記載項目である(6)国際性だが、書いていない人がしばしばいる。変更を知らないのかと思っていたが、どうもそうではなく、「関係するものがないから」書いていないようだ。ここは評価項目なので、書かないと間違いなく、*が付く。絶対に書いてください。#科研費 #申請書 #添削

— 児島将康 (@kakenhi_g_rant) August 17, 2024

もっと詳しく知りたい人は、文科省のサイトに公開されている国際性の記述が導入された経緯の説明した資料お読みください。この「経緯」を読めば、(6)国際性をどう書けばよいかが自ずと明らかに浮かび上がってきます。つまり、「基盤研究」に統合される「国際共同研究加速基金」と「海外連携研究」の趣旨を、基盤研究の様式の中で受け継いだのが(6)国際性 の部分というわけです。このことを認識しているかどうかで、ピントの合った内容が書けるかどうかの勝敗が決まります。

第 1 2 期 研究費部会 における科研費 の 改 善 ・充実及び 今後の 議論の方向性について( 中間まとめ ) 令和6年 6 月 2 4 日 科学技術・学術審議会 学術分科会研究費部会

①国際的に波及効果が高い学術研究の推進

(科研費(基盤研究)における研究の国際化等)

コロナ禍後の国際研究交流の回復傾向や、「基盤研究種目群」における基金化の拡大状況等により、今後は、「国際共同研究加速基金」以外の研究種目においても、更なる研究活動の国際化が期待される。

既に基盤研究等の枠組みでも国際競争力のある研究は数多く行われているところ、上記の環境の変化を踏まえ、「国際共同研究加速基金」として別枠で助成する仕組みではなく、審査によりそうした研究を見出し、助成する仕組みが必要である。

また、我が国の研究力の相対的・長期的な低下が懸念される中、現在の物価高や為替安等の厳しい社会情勢も踏まえ、研究者が国際競争力のある研究に十分取り組めるよう、応募額を尊重した研究費配分が望まれる。

このため、本部会及び振興会の学術システム研究センターにおける議論を踏まえ、「国際共同研究加速基金」について、その機能を勘案しつつ可能なものは段階的に「基盤研究種目群」等に統合していくこととする。その際、「基盤研究(B)」との間で実質的な差異がなくなった「海外連携研究」については、令和7年度助成から公募を停止し、速やかに「基盤研究種目群」等に統合することとする。

また、令和7年度助成に係る公募から、「基盤研究(A)・(B)・(C)」において「研究課題の国際性」を新たに評定要素に加え、高く評価された研究課題については、研究費配分額の充実により国際競争力のある研究に挑戦できる環境を実現することとする。更に、若手研究者の参画を要件としていた「海外連携研究」の「基盤研究種目群」等への統合後においても、国際共同研究の助成を通じた若手研究者の育成に資するよう、「基盤研究(B)・(C)」において、「研究課題の国際性」の評定要素で高く評価された研究課題であって若手研究者を研究代表者とするものを優先的に採択する枠組み(「国際・若手支援強化枠」)を設けることで、高い国際競争力を有する研究の量的拡大をも目指すこととする。https://www.mext.go.jp/content/20240624-mxt_gakjokik-000036755_1.pdf

上の資料を読んでいてちょっと驚いたのですが、国際性のアピールのセクションは実ははかなり大事みたいです。若手研究者で高い点数がついたものは優先的に採択すると言っています。若手、若手、と若手優遇政策が目につきますが、ついにここまで来たかの感があります。老兵去るのみですね。

しかし、国際性がない科学ってあるのか?と思いますので、今回の様式の変更は、改悪のような気がしています。自分と同じことを考えている人もきっと多いはず。

科研費の基盤研究で今年から加わった(6)国際性の部分だが、ここはマイナスにはならない部分だ。プラス評価されると配分額が増えるとか、若手で国際性が評価されると優先的に採択されるなどだ。なので安心して書いていけば良い。5行くらいで十分だろう。#科研費 #申請書 #ジーラント

— 児島将康 (@kakenhi_g_rant) August 21, 2024

以上、各セクションの書き方をざっと見てきましたが、大事なことは指示を守るということです。つまり、このセクションにはこれを書けという指示がある以上、その指示を守る必要があります。学術的な問いが書いていない、もしくは、どの部分が問いか不明瞭というのは論外です。指示=評価ポイントなので、指示を守らない=得点が得られない=不採択にする格好の理由を審査委員に与える、ということです。また、一貫性があることも大事です。研究課題名と学術的問いと研究目的と研究計画・方法との間に一貫性がなくて、論点がブレていては採択はおぼつきません。

概要

さて4ページを書いたあとで、その内容を概要としてまとめて冒頭部分に書きます。概要から書き始める人がいるようですが、そうすると本文の要約になっていない代物ができあがってしまっていることに気づけない恐れがあります。本文に書いていない情報がなぜか概要に書いてあるというのは、典型的な失敗例です。

概要で第一印象が決まります。人間が初対面の人を判断するときにおそらくぱっと見の数秒でその人がどんな人かの判断を下すと思います。概要は「ぱっと見の数秒」で、ここで悪い印象を持たれると挽回するのは難しいでしょう。特に、日本語が変だったり、何が言いたいのかわからなかったり、論理的な流れが無かったりすると、審査委員の人は本文を真面目に読む気が失せるんじゃないでしょうか。

【概要でよくある失敗事例】

- 概要に本文よりも詳しい情報が書かれている(本文の要約になっていない)

- 概要を本文の一部として書いている

- 概要の1文1文につながりがない。

- 問題提起をせずに問題解決(=研究目的)を述べている

- 文章の流れに論理性がない

- 誤字脱字、日本語の文法的な間違いが存在する

2 応募者の研究遂行能力及び研究環境

さて、応募者の研究遂行能力及び研究環境を2ページにわたって書くわけですが、「及び」とあるからといって能力と「環境を1ページずつ書くものではありません。審査委員が特に知りたいのは能力のほうなので、能力に関して1.5ページ以上使って書いたほうがよいでしょう。まずは様式の指示を良く読みましょう。

応募者(研究代表者、研究分担者)の研究計画の実行可能性を示すため、(1)これまでの研究活動(主要な研究業績を含む)、(2)研究環境(研究遂行に必要な研究施設・設備・研究資料等を含む)について2頁以内で記述すること。

「(1)これまでの研究活動」の記述には、研究計画に関連した国際的な取組(国際共同研究の実施歴や海外機関での研究歴等)がある場合には必要に応じてその内容を含めること。また、研究活動を中断していた期間がある場合にはその説明などを含めてもよい。

研究分担者についても書く必要があります。特に異分野の研究者と組んで研究体制を構築しているのであれば、研究分担者の業績は重要です。同じラボの人を分担者に置いている場合には、研究代表者の業績のほうが重視されると思います。でなければ分担者が自分で代表者として応募しろよということになるからです。

昔はここは論文のリストを見せるだけだったのですが今は真っ白な2ページが与えられているだけで、何をどう書いても構いません。採択された人がどう書いているのかを見せてもらったことがありますが、典型的な書き方は、文章でこれまでの研究内容を説明し(自分の業績を引用しながら)、そのあとで業績リストを示すというパターンです。やはり業績リストはその人の業績が一目瞭然ですので、審査委員にとって審査しやすいはずです。文章しかないと、この人はファーストで書いた論文はいくつあるんだ?どんなジャーナルに出してるんだ?といちいち細かく読み解く必要があり、そんな面倒なことはやってられません。かといって業績リストだけだと、たとえ論文数が多くてもそれらが今回のこの研究提案とどう関連してるんだ?という疑問が解消できません。やはり文章+業績リストがベストでしょう。

業績が無いからといって余白が半ページもあったりすると、ああ本当に業績がないんだ、そして、応募の熱意もないんだと思われます。業績が少ないのなら少ない業績を丁寧に文章や図で説明したり、原著論文だけでなく学会発表その他なんでも書くようにして、絶対に余白を作らないようにしましょう。原著論文の積み上げがしっかりある人は、学会発表などを書く必要はないでしょう。

余白があるのに、学会発表も書いていないと、学会発表すらしていない人と思われます。余白があるのに、共著論文が書いていないと、共著論文すらない人と思われます。つまり、あることを書いていない=その業績がない と判断されるので、あることは書けるだけ書いて余白をなくすようにしておかないと、損な見られ方をします。

過去の科研費採択歴を書くべきかどうかで悩む人もいるかと思います。十分な実績のある研究者であれば、いちいち過去の科研費採択歴を書く必要は全くありません。そうでない場合は、「科研費採択→論文化」のサイクルがきちんと達成できている人なら、それをアピールするのは効果的です。前回の科研費の結果の論文化が間に合っていないのなら、科研費採択歴を書くと論文のアウトプットがないことを馬鹿正直に申告してマイナスの印象を与えるだけなので、書かないほうが無難でしょう。

【よくある失敗事例】

- 余白が大きすぎる

- 書けるネタがあるのに(学会発表など)書かずに余白を残している

- 研究計画と業績との関連性を説明していない

経費(ウェブ入力)

経費をどれくらい具体的に細かく書くかは人それぞれです。国内 学会発表 と書いても採択される人はされますし、第XX会日本〇〇学会年会(福岡)参加 など具体的に書けばベターだと思います。海外も同様です。学会の開催地がどの国のどの都市あkで航空運賃もかなり変わってきますので、おおざっぱに何十万円と書くだけだといい加減な印象を与えかねません。

経費の必要性を作文する部分も丁寧に書きましょう。大型の機器がすでに研究室や大学に備わっている場合には、これこれはすでに設置されていて、消耗品のみ必要なので経費に計上したといった記述をするのも良いことだと思います。研究計画の内容が具体的にリアルに想像できる書き方が好ましいでしょう。当たり前のことですが、研究計画の欄で必要になりそうな経費が計上されていなかったり、計画欄で全く言及のなかったものが経費として計上されているのは不自然ですので、全体として矛盾がないか再度確認しましょう。

科研費申請書の各セクションの書き方は、別に文科省や日本学術振興会が細かく教えてくれるわけではありません。様式の指示や留意事項を「読み解く」ことは応募者の責任です。実際には審査委員が審査するので、審査委員がどう思ってどう評価するかが全てです。しかし審査委員の考え方も多様ですので、どんな人が読んでも評価される書き方をしておく必要があります。

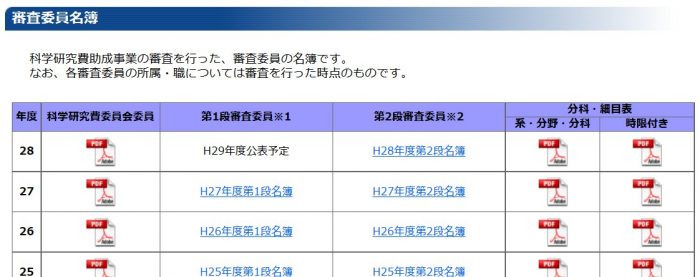

審査区分選び

各セクションの書き方のヒントになりそうなことをつらつらと書いてきましたが、実は申請書を書くまえに「審査区分」を選んでおく必要があります。というのも、専門家向けに書いて申請書を完成させてしまうと、もうより分野融合的な審査区分に変更できなくなるからです。自分のこれまで経験からすると、専門分野の審査区分の中にも採択されやすいユルイところと激戦区なところとがあります。そういう競争の激しい激戦区となっている専門分野の審査区分と比較すると、分野融合的な審査区分あるいはより一般的な学問領域の審査区分のほうが、容易に採択されやすい傾向があるような気がします(肌感覚)。そういう審査区分は、応募者のバックグラウンドもバラバラで審査委員のバックグラウンドもバラバラですので、かなり一般読者向けの言葉遣いで申請書を書く必要があるわけです。オーラルのプレゼンを準備するときにまず聴衆がどんな人たちなのかを知ることが大事といわれるのと全く同じで、申請書の準備をするときには審査委員がどんな人たちなのかを知ることが大事です。多くの人が軽視して不採択をくらっていることですが、読み手が定まらないうちに書き始めてはならないのです。

【よくある失敗事例】

- 自分の所属分野(プライド)にこだわって審査区分を選んでおり、テーマとのマッチングで選んでいない

- もっと容易に採択される可能性がある審査区分があることに気づいていない(KAKENデータベースを研究内容のキーワードで検索すれば、複数見つかることがあります)

書く順番

多くの人は概要から書き始めたり、様式の順番通りに背景から書いているのではないでしょうか。様式の6ページの空白を最初から埋めていく書き方が、一番お勧めできない方法です。申請書で重要なのは一貫性や整合性なので、まず最初に書くべきは、申請書全体の骨子、アウトラインだと思います。

- 本研究で知りたいこと、すなわち学術的な問いを1文、1~2行で書きだす。

- 学術的な問いに答えるための本研究のアプローチ、すなわち研究目的を1~2文、2~3行で書く。

- 研究目的を達成するのに必要な小実験課題の項目名を3つ程度書きだす(研究計画の骨子)。

以上が、申請書の背骨に相当する部分です。それができたら、手足か肋骨かわかりませんが、周辺部分に関係するところの骨格を書きだします。

- 背景から問いに至る論理的な粗筋をいくつかの文で簡単に書きだす。

- 学術的な問いに関連する研究動向を示すような、複数の論文を列挙し、それらのアプローチの限界点を書きだす。それらに対して、自分のアプローチの利点を書きだす。

- 自分のアプローチの独自性、創造性をそれぞれ1行ずつで書きだす。

- 研究がうまくいった場合の発展性や意義を1行で書きだす。

- 仮説を示す模式図を作る。図の中で、既知のこと未知のこと(本研究で知りたいこと)、検証したい部分に対応する小実験課題を決める。

このように本文を肉付けする前に、骨格となる部分を簡潔な文で書いてみることをお勧めします。ここまでしてから本文を書けば、申請書全体の骨格がブレる心配がなくなります。

大事なこと

科研費申請書の様式は、すべての学問分野に共通です。人文科学からコンピュータサイエンス、臨床研究、素粒子論、遺伝学、なんでもです。学問分野によっていろいろしきたりや作法が違うので、本来は一つの様式で事足りるとは思えないのですが、個別に様式をつくるわけにもいかないので一つで済ませているわけです。ですから、様式の指示の解釈は複数通りありえます。同じ研究領域でも、何をどのセクションにどれくらいの分量で書くかは、研究者の常識と良識に任されている部分があります。ですから、明確な意図をもって、ここにこれを書いたということが審査委員に伝われば、様式の解釈の正しさに必要以上にこだわる必要はないのではないかと思います。実際、何冊も出版されている科研費の教科書を読み比べても、どのセクションに何を書くべきかは必ずしも一致していません。科研費セミナーを聞いていても、セミナー講師が自分が解釈したことを話しているだけで、それに万人が賛成しているわけでもありません。JSPSや文科省の科研費担当部署に訊いても、何も教えてくれません。つまり、様式の指示は、「研究者の常識」に基づいて解釈して書けばよいのだと思います。

その他の注意事項

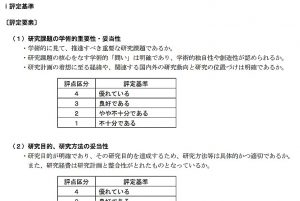

科研費の様式の指示や留意事項は、審査の評点と対応しています。日本学術振興会のウェブサイトには、審査における評定基準等 や 審査の手引 が公開されていますので、これらを読んでおけば、様式の指示を守ることの重要性がより一層感じられるはずです。

第三者に読んでもらうことの重要性(必須!)

かなり丁寧に科研費の書き方の説明をしたつもりですが、こういったノウハウを自分の申請書に日本語の文章として落とし込めない人が実際にはほとんどでしょう。そういう場合は、第三者に読んでもらうことを強く、強くお勧めいたします。大学内にそういう支援をしてくれる人がいない場合は、商用サービスを利用するのも手だと思います。

研究内容を知りすぎているラボの同僚よりも、研究のことは何もわからない素人だが日本語力(論理的思考能力)だけはある配偶者やラボの秘書などのほうが的確な指摘をしてくれる可能性もあります。

科研費申請書の書き方、定番の教科書

- 狙って獲りにいく! 科研費 採択される申請書のまとめ方 2022/8/20 中嶋 亮太 著(アマゾンへ飛びます)

- 科研費獲得の方法とコツ 改訂第9版〜実例とポイントでわかる申請書の書き方と応募戦略 *第9版が2025年7月に発売されました! 児島将康(アマゾンへとびます)

科研費を書く際の態度や考え方に関する話を知りたい人は、以下の記事も参考に。

国語力に自信がない方へ

科研費計画調書は日本語で書くので、日本語に自信がないというのは致命的です。とくに、接続語の使い方が怪しい人、具体的に書けない人、逆に、抽象化した記述が苦手な人、論理的に書けない人、メリハリのある日本語の文章が書けない人、言語化がとにかく苦手な人、そういう人たちは小学校からやり直したほうがいいです。小学校の国語から勉強しなおすのに最適な参考書がコレ。

親必読!難関中学への合格者続出! 「本当の国語力」が驚くほど伸びる本: 偏差値20アップは当たり前! 2009/7/18 福嶋 隆史(アマゾン)

いい歳した大人が小学校の国語の勉強からやりなすなんて、プライドが許さない?そんな大人の人向けに、内容は基本的に同じですが大人が読んでいて恥ずかしくないように装いを新たにしたバージョンもあります。

言葉を自在に操るための論理思考トレーニング 考えていることが正しく伝わる、シンプルで確実な方法 「ビジネスマンの国語力」が身につく本 2010/12/11 福嶋隆史 (アマゾン)

上の本は文字数は少なくて1時間弱で読めますので、科研費申請書が書けず煮詰まったときに読むと、劇的な効果があります。なぜ自分が書いた申請書が読みにくかったのかがハッキリと説明できるレベルで理解できるようになるでしょう。

自分でチェックするときの観点

ただ読み返しても不備に気づけません。下のツイート先のスライドシェアに、ポイントがまとまっていました。これらが守られているか、一つ一つ自分の申請書をチェックしてみてはどうでしょうか。

過去の科研費説明会資料を公開することにしました。特別な秘密などなく、常識的なことばかりだと思います。 URAによる科研費セミナー「研究支援で見えてきた みんながハマる 科研費申請書作成の落とし穴」発表スライド https://t.co/EMlL548diV

— 東邦大学医学部研究推進室URA (@TohoUnivRA) March 18, 2025

科研費申請書執筆に役立つ書籍

申請書が書けなくて煮詰まっているのなら、書き方の指南書を通読するのに2時間くらい費やしてから自分の申請書に戻ったほうが、やるべきことが明確になりますので、むしろ効率よく書けます。急がば回れ。メリハリのある文章を書く秘訣を知りたければ、国語力アップのための本がお勧め。

(アマゾンへのリンクです)

- 科研費獲得の方法とコツ 第9版 2025/7/4 児島 将康

- 狙って獲りにいく! 科研費 2022/8/20 中嶋 亮太

- 科研費申請書の赤ペン添削 第3版 2023/7/4 児島 将康

- いちばんわかりやすい科研費申請書の教科書 2023/9/7 科研費.com

- 100ページの文章術 2011/3/10 酒井 聡樹

- 「ビジネスマンの国語力」が身につく本 2010/12/11 福嶋隆史