経皮的ラジオ波凝固療法の実際

Radiofrequency ablation of liver tumors • Oncolex 2013/09/13 Institute for Cancer Genetics and Informatics

Radiofrequency ablation (RFA)の原理

実際に右の腎臓のところにできた腫瘍をRFAで焼き殺して治療している例。

Radiofrequency Ablation 2013/06/22 Doctor Klioze

Radiofrequency ablation of liver tumors • Oncolex 2013/09/13 Institute for Cancer Genetics and Informatics

実際に右の腎臓のところにできた腫瘍をRFAで焼き殺して治療している例。

Radiofrequency Ablation 2013/06/22 Doctor Klioze

Neurology – Topic 3 – Sensory aspects of gait including Rombergs test 2012/12/20 UCD Medicine

Positive Romberg B12 deficient 2016/09/08 neurosigns.org

下の例では、ロンベルグ陽性ではない被験者なので良いのですが、実際にテストするときは、被験者が倒れそうになった時にすぐに支えられるような位置をテストする人が確保する必要があります。

Romberg Test for CNS Lesion 2014/06/09 Dr Timothy Conwell

The Cerebellum: Neuroanatomy Video Lab – Brain Dissections 2015/09/09 Eccles Health Sciences Library Digital Publishing

Clinical Chemistry – Tumour Markers as Diagnostic Tests for Cancer 2018/12/06 LaboTube Channel

Liver Cancer | Advancements in Treatment Options 2017/06/05 Johns Hopkins Medicine

肝臓がんの治療方法は多様であり、がんの状態に合わせて選択されるそうです。下の動画では、UCLAの放射線医が、インターベンショナルラジオロジー(Interventional Radiology; IVR)による治療として、Thermal ablation(Radiofrequencey Ablation (RFA)経皮的ラジオ波焼灼療法), Microwave Ablation (MWA))、 Transarterial chemoembolization (TACE)、 Transarterial Y90 Radioembolizationの3つの方法を紹介しています。

Minimally Invasive Treatment for Liver Cancer – Sid Padia, MD | UCLAMDCHAT 2017/10/17 UCLA Health

IPILIMUMAB(MDX-010)で臨床試験のデータベースNIH ClinicalTrials.govを検索した結果です(2019年11月3日検索)

2018年に本庶佑博士とともにノーベル医学生理学賞を受賞したジェームス・アリソン博士が、最初の臨床試験のことを語るインタビュー動画。

2015 Lasker DeBakey Clinical Medical Research Award 2015/09/07 Albert and Mary Lasker Foundation

Talks@12: Immunotherapy: An Answer to Cancer? 2017/11/07 Harvard Medical School

上の動画でも登場したSharon Belvinさんのストーリー。

She’s the Answer to Cancer…and So Are You 2016/05/06 Cancer Research Institute

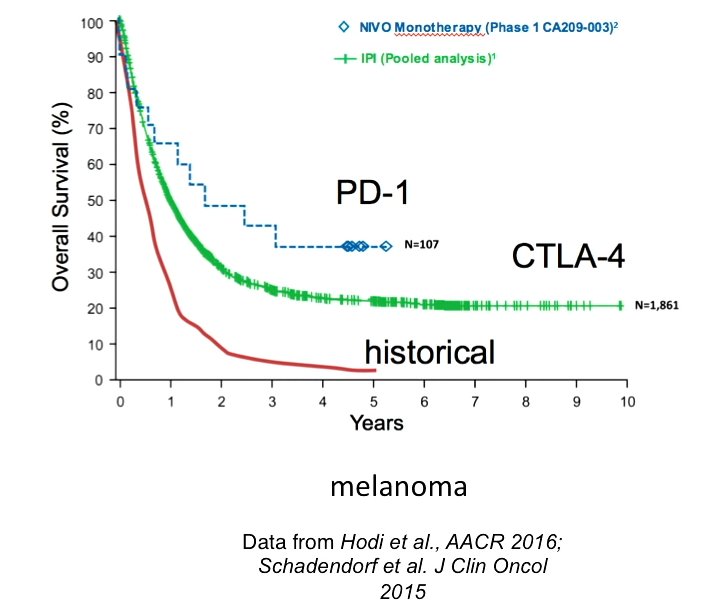

On 25 March, the FDA cleared ipilimumab, produced by Bristol-Myers Squibb, based in New York, to treat advanced melanoma, a particularly lethal form of skin cancer. Although the drug typically lengthens a patient’s life by only 4 months or so, in clinical trials a fraction of patients lived much longer.

Although ipilimumab can add years of life, only 20–30% of patients show any benefit at all (F. S. Hodi et al. N. Engl. J. Med. 363, 711–723; 2010).

(引用元:Melanoma drug wins US approval. Nature volume 471, page 561 (2011) 28 March 2011)

“Concussion Management” by Michael O’Brien for OPENPediatrics 2018/08/10 OPENPediatrics

Concussions: Heading for Change – an NET Sports Feature 2014/11/12 NETNebraska

SCAT5 – Sport Concussion Assessment Toolの実際。

SCAT5 – Sport Concussion Assessment Tool 2018/07/18 Aspetar

通常のインターネットブラウザでアクセスしているのは、インターネット全体のほんの氷山の一角なのだそうです。水面下にある部分はディープウェブと言われます。ディープウェブの一部に、ダークウェブがあります。

Why You Should Never Visit The Dark Web 2019/01/31 The Infographics Show

Macrolides: Mechanisms of Action and Resistance 2011/03/30 Mechanisms in Medicine

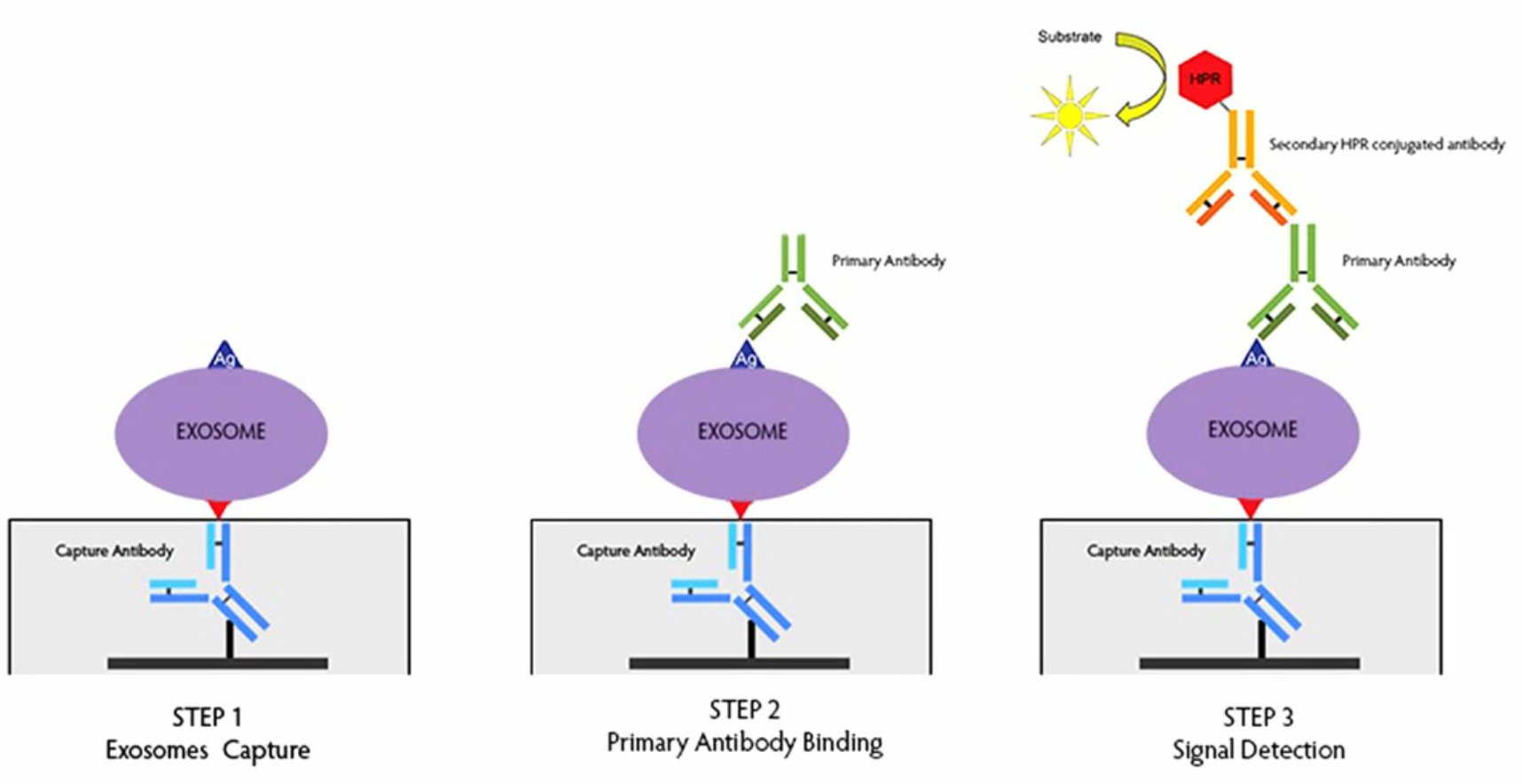

How to use ExoTEST Kit (kit for exosome capture and quantification) 2015/07/25 HansaBioMed Life Sciences Ltd

シェーグレン症候群は1933年にスウェーデンの眼科医ヘンリック・シェーグレンの発表した論文にちなんでその名前がつけられた疾患です。日本では1977年の厚生労働省研究班の研究によって医師の間に広く認識されるようになりました。 本疾患は主として中年女性に好発する涙腺と唾液腺を標的とする臓器特異的自己免疫疾患ですが、全身性の臓器病変を伴う全身性の自己免疫疾患でもあります。シェーグレン症候群は膠原病(関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、強皮症、皮膚筋炎、混合性結合組織病) に合併する二次性シェーグレン症候群と、これらの合併のない原発性シェーグレン症候群に分類されます。(指定難病53 難病情報センター)

一部の患者では、口または眼の乾燥だけがみられます。… 多数の臓器が侵される場合もあります。シェーグレン症候群では、鼻、咽頭、消化管、喉頭、気管、気管支、外陰部、腟の表面を覆っている粘膜が乾燥することがあります。(MSDマニュアル家庭版)

Sjögren’s syndrome 2014/02/25 Dr. Andras Fazakas

シェーグレン症候群(SjS)改訂診断基準(厚生労働省研究班、1999 年)

1.生検病理組織検査で次のいずれかの陽性所見を認めること

A)口唇腺組織でリンパ球浸潤が 1/4m ㎡当たり 1focus 以上

B)涙腺組織でリンパ球浸潤が 1/4m ㎡当たり 1focus 以上

2.口腔検査で次のいずれかの陽性所見を認めること

A)唾液腺造影で stage I(直径 1mm 以下の小点状陰影)以上の異常所見

B)唾液分泌量低下(ガムテスト 10 分間で 10mL 以下,またはサクソンテスト 2 分間 2g 以下)があり、かつ唾液腺シンチグラフィーにて機能低下の所見

3.眼科検査で次のいずれかの陽性所見を認めること

A)Schirmer 試験で 5mm/5min 以下で、かつローズベンガルテスト(van Bijsterveld スコア)で陽性

B)Schirmer 試験で 5mm/5min 以下で、かつ蛍光色素(フルオレセイン)試験で陽性

4.血清検査で次のいずれかの陽性所見を認めること

A)抗 SS-A 抗体陽性

B)抗 SS-B 抗体陽性診断 以上1、2、3、4のいずれか2項目が陽性であればシェーグレン症候群と診断する。(転載元)

これらの自己抗体の名前の由来に関しては、下のレビューでわかりやすく解説されています。

Anti-Ro/SSA and anti-La/SSB antibodies were originally described in 1961 as two precipitating antibodies reacting with antigens contained in extracts from salivary and lacrimal glands of patients with SS, termed SjD, and SjT, respectively [9]. SjD antigen was reported to be insensitive to trypsin or heat, while SjT antigen could be destroyed by the same treatment. In 1969, Clark et al. described the presence of antibodies in the sera of patients with SLE that reacted with ribonucleoprotein (RNP) antigens present in extracts of rabbit and human spleen [10]. The authors named the antibody “anti-Ro antibody” after the original patient in whom the antibodies were identified. The same group also found antibodies to another soluble cytoplasmic RNA protein antigen, “La” [11]. At about the same time, Alspaugh and Tan noted the existence of autoantibodies in the sera of many SS patients, which react with antigens termed “SSA” and “SSB,” [12]. SSB antigen was described also as “Ha”, an antigen targeted by sera from patients with SLE and SS [13]. Later, Ro and La were demonstrated to be antigenically identical to SSA and SSB [14]. (Clinical and Developmental Immunology Volume 2012, Article ID 606195, 12 pages http://dx.doi.org/10.1155/2012/606195 Review Article Clinical and Pathological Roles of Ro/SSA Autoantibody System Ryusuke Yoshimi, Atsuhisa Ueda, Keiko Ozato, and Yoshiaki Ishigatsubo 著作権:CC BY 3.0)

抗SS-A/Ro抗体と抗SS-B/La抗体は共に非ヒストン核蛋白抗体のひとつであり,シェーグレン症候群と密接に関連している。しかし,抗SS-A抗体は多くの膠原病で陽性を示す。(抗SS-A/Ro抗体 SRL総合案内)

異常値を示す主な疾患・状態・異常高値:シェーグレン症候群の50~70% 全身性エリテマトーデス(SLE)の40~60% 重複症候群の40~60% 強皮症の10~30% 多発性筋炎/皮膚筋炎の10~20% 関節リウマチの20~30%(抗SS-A/Ro抗体 FALCO臨床検査案内サイト)

抗SS-A抗体はシェーグレン症候群の70~90%と最も高頻度に検出されますが、疾患特異性は高くなく、全身性エリテマトーデス(SLE)や強皮症、混合性結合組織病(MCTD)、関節リウマチなど他の膠原病でも広く陽性となります。RNAと蛋白の複合体に対する自己抗体で、対応抗原は細胞質に多く存在するため抗核抗体陰性でも抗SS-A抗体が検出されることがあります。 一方、抗SS-B抗体はシェーグレン症候群の30~40%に検出され、特異性が高く、抗SS-B抗体陽性の場合、抗SS-A抗体も同時に陽性となります。RNAポリメラーゼIIIの転写産物と複合体を形成する蛋白に対する自己抗体で、対応抗原は核内に存在するため抗核抗体ではSpeckled型陽性を示します。(CRC)

残念ながら根本的にシェーグレン症候群を治癒させることはできません。乾燥症状に対しては症状を軽くすること、他の臓器障害に対してはそれらを抑えることを目的とした治療を行います。(シェーグレン症候群 (Sjögren’s syndrome: SS) しぇーぐれんしょうこうぐん KOMPAS 慶応義塾大学 医療・健康情報サイト)

T医師が漠然と感じているような疑問は、臨床に携わっていると日常的に沸き起こってくるはずです。…

「臨床研究」とは、このような漠然とした疑問を、検証可能な「リサーチクエスチョン」として構造化させ、科学的な手法を用いて解決していく過程です。そして疑問を解決していく中で、また新たなリサーチクエスチョンが生まれて来る。そのような連鎖が、臨床医学を前へと進める推進力であり、臨床研究のだいご味です。(臨床研究者育成プログラムのご紹介 東京大学医学部)

病気を深く知ろうとする行為そのものが研究であると考えれば、よい臨床医になるためには研究という作業が必ず伴うのではなかろうか。(京都大学大学院医学研究科・医学部 皮膚科学 教授エッセイ)

臨床研究の大きな流れとしては、まず「後向き研究」からスタートして糸口をつかみ、「前向き研究」の「観察研究」で方向性を定め、さらに「介入研究(臨床試験)」で確認する、というのが王道ですね。…

こうした疑問点をガイドラインなどで調べても、エビデンスがはっきりしない場合がしばしばあります。こういう時こそ問題解決の一つのチャンスなので、さあ後向き研究をやろう、となるわけです。…

後向き研究をやってみると、何かしら解決すべき問題が出てきて、これを前向きに調べることになります。そこまでやると、自分のテーマとしてこれを突き詰めたくなる。(インタビュー第6回:神山 圭介 教授 「治験」と「臨床研究」の違い 慶応義塾大学病院臨床研究推進センター)*太字強調は当サイト

『臨床研究 英語論文 最速最短』は臨床医に研究を勧めて、実際にアイデアの出し方から論文アクセプトに至るまでの道のりをガイドしてくれる本なのですが、基礎研究しか知らない自分が読んでも非常に面白く、大変役立つ内容でした。自分の研究の一番のブレーキになる上司とのかかわり方であるとか、論文原稿を教授が何か月も放置して読んでくれないときにどうすべきかなど、研究者がしばしば遭遇する困難への対処方法、実践的なアドバイスが満載です。

怪我をして皮膚を切ったりしたときに、人間の体はどのようにして傷を修復するのでしょうか?下の動画が非常にわかりやすく説明してくれます。

創傷が治癒する過程

ケガはどのように治るのか? - サルタック・シンハ 2014/11/11 TED-Ed

Stages of Wound Healing Process 2014/09/28 usmlesteps123

傷の修復過程で線維芽細胞(Fibroblasts)が傷のところに集まってきますが、その過程を模倣した実験観察の動画(下)。

Wound Repair and Fibroblast Migration 2016/09/19 Zar

Ventricular Septal Defect (VSD) Surgical Repair – Pediatric Heart Surgery 2008/08/20 Nicklaus Children’s Hospital

ノーベル化学賞の旭化成・吉野彰氏「リチウムイオン電池が受賞してうれしい」(2019年10月9日 THE PAGE ザ・ページ)

吉野彰氏の略歴:

1966年 – 大阪府立北野高等学校卒業

1970年 – 京都大学工学部石油化学科卒業

1972年 – 京都大学大学院工学研究科石油化学専攻修士課程修了

1972年 – 旭化成工業株式会社(現旭化成株式会社)入社

(参照:ウィキペディア)

2018 Japan Prize Commemorative Lecture: Dr. Akira Yoshino 2018/04/23 JapanPrize

Detection and identification of bacteria in clinical samples by 16S rRNA gene sequencing:comparison of two different approaches in clinical practice

https://www.microbiologyresearch.org/docserver/fulltext/jmm/61/4/483_jmm030387.pdf?expires=1570540556&id=id&accname=guest&checksum=5420BE74E3BA950EA45B92F013CBE211

Efficient Nucleic Acid Extraction and 16S rRNA Gene Sequencing for Bacterial Community Characterization

https://www.jove.com/video/53939/efficient-nucleic-acid-extraction-16s-rrna-gene-sequencing-for

Using a 16S rRNA Sequence to Identify a Bacterial Isolate (2017/10/03 Oxford Academic (Oxford University Press))

What Is 16s rRNA sequencing? (2018/08/01 CD Genomics)

https://www.youtube.com/watch?v=3UHiveJ1jzM

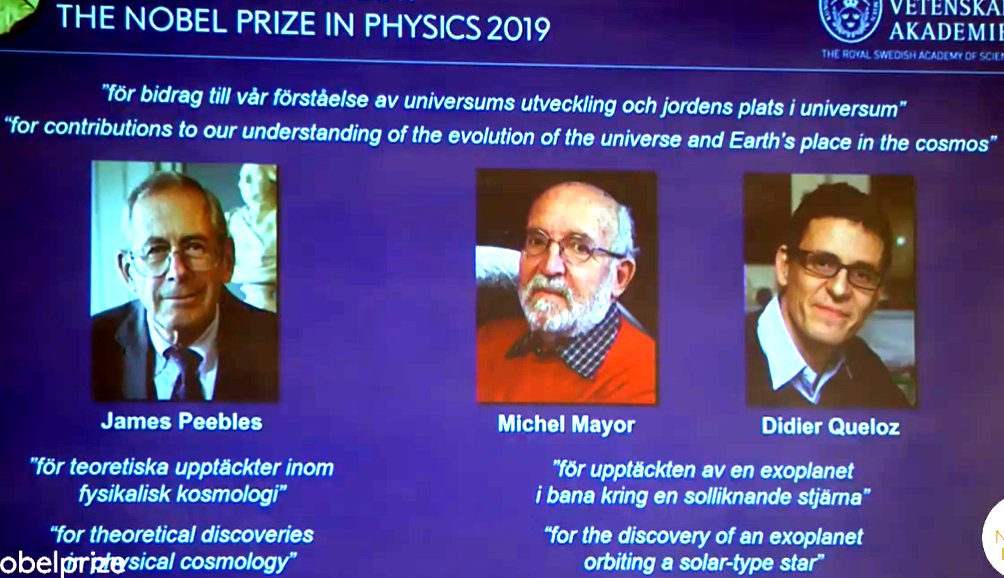

8 October 2019

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Nobel Prize in Physics 2019

“for contributions to our understanding of the evolution of the universe and Earth’s place in the cosmos” with one half

to James Peebles Princeton University, USA

“for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly

to Michel Mayor University of Geneva, Switzerland

and Didier Queloz University of Geneva, Switzerland University of Cambridge, UK

“for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star” (nobelprize.org)

Announcement of the Nobel Prize in Physics 2019

2019年度ノーベル医学生理学賞は、低酸素刺激に対して生体がどのように反応するかに関する研究を行ったウィリアム・ケリン、ピーター・ラトクリフ、グレッグ・セメンザの3氏に贈られました。

HIF-1は,肝がん細胞株 Hep3B において「低酸素依存的 にエリスロポエチン(EPO)を誘導する因子」として1992 年に Semenza らによって発見された.

Semenza, G.L. & Wang, G.L.(1992)Mol. Cell. Biol., 12, 5447―5454.

エリスロポエチン(Epo)は赤血球産生を制御する造血ホルモンであり、組織の低酸素に応答して産生され、骨髄などの造血細胞に働いて赤血球産生を刺激します(図2)。高地トレーニングをしている運動選手の血液では赤血球数、および、酸素運搬に関わるヘモグロビン量が増加しますが、これも低酸素環境におけるEpo産生の亢進によるものです。また、ヒトの大人ではEpoは主に腎臓において産生されます。(引用元:エリスロポエチン遺伝子の発現制御 dmbc.med.tohoku.ac.jp)

腎臓は酸素消費が多く,更に動静脈シャントのため 酸素の取り込み効率が悪いため,低酸素状態になりや すい臓器であり,様々の要因によって引き起こされる 尿細管間質の慢性低酸素が腎臓病の final common pathway として注目されている。(引用元:日児腎誌 Vol. 25 No. 2)

腎臓は生体が必要とする酸素の30%を消費する,非常に酸素需要の高い臓器となっている.このため,腎臓病のfinal common pathwayとして,尿細管間質の慢性低酸素状態が特に重要と考えられている.(第 113 回日本内科学会講演会 結実する内科学の挑戦~今,そしてこれから~ 平成28年4月17日(日)東京都・東京国際フォーラム 日本内科学会雑誌 105 巻 9 号)

腎が低酸素になりやすい理由としては,エネルギー需要が高いことに加え,尿細管周囲毛細血管網による酸素供給が血行動態の変化により影響を受けやすいことや,解剖学的な理由により動静脈酸素シャントが存在するため酸素の利用効率が悪いことがあげられる.(慢性低酸素状態の腎臓 244巻4号 2013年1月26日 医学のあゆみ)

EPO遺伝子の転写を促進する低酸素誘導因子(hypoxia-inducible factor: HIF)が同定され、さらにその上流の調節機構が解明されたことを背景に、「HIF活性化薬」としてPHD阻害薬が開発されました。 PHDはHIF (α鎖)を水酸化し、ユビキチン・プロテアソーム分解を導く酵素で、PHDの酵素活性を阻害するとHIFは安定化し、HIFを介する低酸素応答が誘導されます。(第4回(1)EPOから生まれた「HIF刺激薬」ここがすごい!執筆:田中哲洋(東京大学医学部附属病院)、監修:南学正臣(東京大学医学部附属病院)2018年8月15日 m3.com)

2019年ノーベル医学生理学賞はウィリアム・ケリン、ピーター・ラトクリフ、グレッグ・セメンザの3氏に贈られました。

The Nobel Assembly at Karolinska Institutet

has today decided to award

the 2019 Nobel Prize in Physiology or Medicine

jointly to

William G. Kaelin, Jr., Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza.

for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability (PDF)

Announcement of the Nobel Prize in Physiology or Medicine 2019 Nobel Prize

ノーベル賞受賞直後のピーター・ラトクリフ氏の電話インタビュー

ピーター・ラトクリフ博士の講演動画。

Elucidation of oxygen sensing pathways in human and animal cells // Peter Ratcliffe 2018/09/28 The Physiological Society

ウィリアム・ケリンのレクチャー動画。

Signaling Pathways in Cancer Symposium: William Kaelin 2016/08/11 KochInstituteMIT

グレッグ・セメンザ(Gregg Semenza)が語る研究者の日常、研究はいかに進むか。

Gregg Semenza on the discovery of HIF-1

下の動画は、生い立ちから研究の話までのロング・インタビュー。

JCI’s Conversations with Giants in Medicine: Gregg Semenza 2016/11/02 Journal of Clinical Investigation