原子力発電の問題点の一つは、放射性廃棄物の処理をどうするかということです。

高レベル放射性廃棄物とは原子力発電所の使用済燃料のうち、ウラン・プルトニウムなど約95%を再処理した後の、高レベル放射性廃液をガラス固化体にしたもの。これまでに、25,000 本相当の発電を行っており、約2,200 本が青森県六ヶ所村で貯蔵管理されている。製造直後のガラス固化体は、放射線量約1,500Sv/h、表面温度200℃であるが、30~50 年かけて100℃まで冷却し、最終処分を行う。その後、放射線量が十分低くなるには数千年が必要である。(参考:http://www.city.gifu.lg.jp/secure/28434/summary.pdf)

高レベル放射性廃棄物の搬入開始 六ケ所村

高レベル放射性廃棄物の処分方法は、地層処分と呼ばれる方法が良いとされています。しかし、受け入れ自治体が見つかっていないという問題があります。そのため、これまでの自治体任せの手上げ方式を改め、科学的に適正が高いと考えられる地域をマッピングした「科学的有望地」を国が提示するという政策の転換がなされました。

2000 年 「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(最終処分法)」公布。実施主体である原子力発電環境整備機構(原環機構)設立

2002年12月 応募区域を全国の市町村から公募

2007 年1 月 高知県東洋町が文献調査受入の応募。しかし、地元住民が反発し同4 月に町長が落選、応募は取り下げ。

2015年(平成27年)5 月22 日 基本方針を改定し、閣議決定

(参考:http://www.city.gifu.lg.jp/secure/28434/summary.pdf, http://www.jsce.or.jp/committee/rm/News/news1/hlw.pdf)

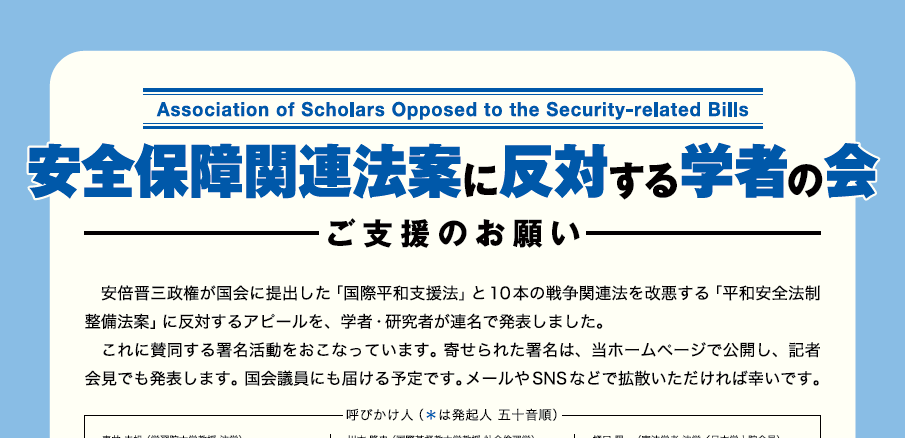

このような事情から、国が地方自治体向けに非公開で「情報提供」を行ってきましたが、このようなやり方に対して強い批判が生じています。

一部メディアから、自治体向け連絡会を非公開で行うことに関して報道があるが、仮に公開で

行った場合、参加・発言をしただけで報道の対象となることが懸念され、参加・発言を控える自

治体が出ることが見込まれたため、非公開とした。…国としては、個別会場ごとの質疑は非公開とし、全ての連絡会終了後に、まとめとして公表する予定である。(http://www.city.gifu.lg.jp/secure/28434/summary.pdf)

政府は高レベル放射性廃棄物の最終処分について、本年五月二十二日に最終処分法に基づく基本方針の改定を閣議決定した。報道等によ ると、経済産業省は、閣議決定を受け、全国九ブロックで開催しているシンポジウム「いま改めて考えよう地層処分」とは別に、都道府県単位で自治体向け説明 会を非公開で開催しているとのことである。この説明会については、五月二十二日開催の第三回最終処分関係閣僚会議の「資料1」において「地方自治体への情 報提供(連絡会の開催)」として公表されているところではあるが、同資料においては説明会が非公開である旨の記述はない。しかるに、政府はこの自治体向け 説明会を非公開とするのみならず、開催日程、出席自治体、議事内容等を一切公表していない。このことは、「国民の理解と協力」を掲げた「基本方針」と矛盾するのみならず、この間原子力委員会や福島県民健康管理調査などで「秘密会議」の存在が明らかになり、強い疑念と批判を招いた反省を踏まえていないと言わ ざるを得ない。(衆議院ウェブサイト:平成二十七年六月二十二日提出 質問第二八七号 高レベル放射性廃棄物の最終処分に係る地方自治体向け非公開説明会に関する質問主意書 提出者 阿部知子)

参考

- High Level Nuclear Waste: Edwards in Schreiber, Feb 11, 2015

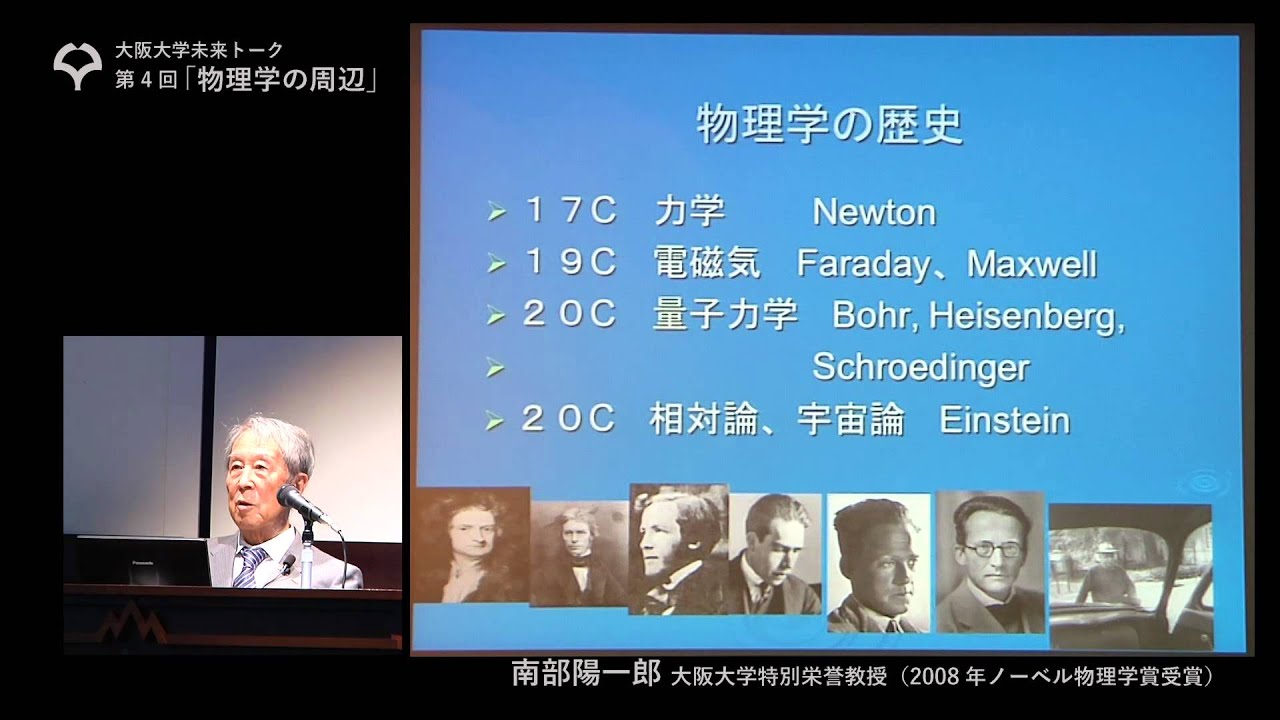

- 回答 高レベル放射性廃棄物の処分について 平成24年(2012年)9月11日 日本学術会議 (PDF 42 pages): ”地層処分をNUMO に委託して実行しようとしているわが国の政策枠組みが行き詰まりを示している第一の理由は、超長期にわたる安全性と危険性の問題に対処するに当たっての、現時点での科学的知見の限界である。安全性と危険性に関する自然科学的、工学的な再検討にあたっては、自律性のある科学者集団(認識共同体による、専門的で独立性を備え、疑問や批判の提出に対して開かれた討論の場を確保する必要がある。 ”

- 高レベル放射性廃棄物最終処分施設の立地選定をめぐる問題 (レファレンス 平成22年2月号 経済産業課 山口 聡)

- 高レベル放射性廃棄物の処分について一緒に考えてみませんか? (NUMO原子力発電環境整備機構)(PDF 44 pages)

- 『高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する自治体向け連絡会(岐阜県)』に係る報告 (PDFファイルへのリンク) 日 時:平成27 年6 月17 日(水)14:00~16:00 場 所:長良川国際会議場 大会議室 説明者:中部経済産業局資源エネルギー環境部/部長 経済産業省資源エネルギー庁放射性廃棄物等対策室/室長補佐 原子力発電環境整備機構(NUMO)/部長、課長代理

- 土木学会岩盤力学委員会ニュースレターNo.1 わが国における高レベル放射性廃棄物処分事業の現状 (原子力発電環境整備機構 高橋美昭)

- 地層処分ポータル (原子力発電環境整備機構, NUMO, Nuclear Waste Management Organization of Japan):”高レベル放射性廃棄物の地層処分についてさまざまな疑問に対する情報を見つけることができます。”

- 岐阜市議会 平成27年第3回定例会 6月22日 質問日3日目 1/3 (岐阜市公式チャンネル YOUTUBE)

- 原子力資料情報室声明 高レベル放射性廃棄物の最終処分にかんする自治体向け説明会の非公開問題について (原子力資料情報室 2015/06/03)

- エネ庁佐賀市で説明会、核のごみ最終処分地選定 (佐賀新聞 2015年05月30日):”原発から出る高レベル放射性廃棄物(核のごみ)の最終処分地選定について、経済産業省資源エネルギー庁が全都道府県で実施する自治体向け説明会が29日、佐賀市の自治会館であった。22日に閣議決定された最終処分の新たな基本方針を説明したが、全て非公開で、参加した市町数も明らかにしなかった。”

- 地層処分技術WG(第12回会合) 平成27年3月24日(火)9:00~11:00 YOUTUBE動画 (1:40:07)

- 高レベル放射性廃棄物処分について 平成25年12月 資源エネルギー庁 (PDF20ページ):”総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 原子力小委員会 地層処分技術WG 委員名簿

委員長 杤山修 原子力安全研究協会処分システム安全研究所所長(放射性廃棄物WG委員)

委員 宇都 浩三 産業技術総合研究所企画本部企画副本部長(日本火山学会推薦)

遠藤邦彦 日本大学名誉教授(日本第四紀学会推薦)

長田昌彦 埼玉大学地圏科学研究センター准教授(日本応用地質学会推薦)

小峯秀雄 茨城大学工学部都市システム工学科教授(土木学会推薦)

田所敬一 名古屋大学大学院環境学研究科地震火山研究センター准教授(日本地震学会所属)

遠田晋次 東北大学災害科学国際研究所教授(日本活断層学会紹介)

德永朋祥 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授(放射性廃棄物WG委員)

丸井敦尚 産業技術総合研究所地圏資源環境研究部門総括研究主幹(日本地下水学会推薦)

山崎晴雄 首都大学東京大学院都市環境科学研究科教授(放射性廃棄物WG委員)

吉田英一 名古屋大学博物館教授(館長)(放射性廃棄物WG委員)

渡部芳夫 産業技術総合研究所地質調査情報センター長/深部地質環境研究コア代表(日本地質学会推薦) -

Meeting the challenge: Geological disposal of UK higher activity radioactive waste

-

History & Treatment of Nuclear Waste

-

Nuclear Waste Disposal Documentary

-

7/31 どうする?!核のゴミ-最終処分と合意形成を考える日独シンポジウム(地球座 吉田明子):”ドイツでは、当初から最終処分場の候補地と考えられてきたゴアレーベンが、地層の安定性と住民・市民社会の反対とによって2013年に白紙撤回され、2014年、連邦議会のもとに「最終処分場委員会」がつくられてあらたな議論が始まったところです。委員会には、政治家だけでなく労働組合、宗教団体、環境保護団体などの市民代表を含む33人が参加し、すべての議論に透明性をもたせながら合意形成をはかろうとしています。”

- GERMANY – NUCLEAR POWER: Gorleben refuses to go nuclear